Pierrick Louviot, pharmacien : « Je suis fier d'être en première ligne face au coronavirus »

Parmi tous les soignants, dévoués et qui, toujours, contribuent au quotidien à la bonne santé de tous, parfois simplement en les rassurant, il en est qu’on oublie parfois de citer, ce sont les pharmaciens. Eux aussi sont en première ligne, et face à la pandémie de Covid-19, destructrice et angoissante, ils sont sur le pont. Je suis heureux de donner la parole à Pierrick Louviot, jeune pharmacien lyonnais (l’entretien date du 13 avril) ; il nous raconte son métier, son quotidien et s’exprime sur quelques grands enjeux du moment, avec la bienveillance du soignant, un métier décidément pas comme les autres. Exclu, Paroles d’Actu. Par Nicolas Roche.

SPÉCIAL COVID-19 - PAROLES D’ACTU

Pierrick Louviot: « Je suis fier d'être, comme pharmacien,

en première ligne face au coronavirus. »

@AFP

Pierrick Louviot bonjour, et merci d’avoir accepté de répondre à mes questions pour Paroles d’Actu. Vous êtes pharmacien dans la région lyonnaise. Déjà, pourquoi avoir choisi cette profession, finalement assez méconnue, qu’est-ce qu’elle implique, et quel a été votre parcours ?

Bonjour et merci de me recevoir. J’ai choisi la profession de pharmacien pour laquelle j’ai toujours eu, au cours de mon enfance, une attirance que je ne saurais expliquer - une attirance pour les métiers du soin sans doute. Au fil des années, cette vocation s’est concrétisée, et j’ai confirmé mon choix de devenir pharmacien d’officine. Le pharmacien est un professionnel de santé à part entière - il est d’ailleurs très souvent le premier auquel s’adressent les patients. J’aime beaucoup mon métier qui associe des connaissances médicales et scientifiques poussées, avec un contact humain très important. C’est un métier qui requiert de la bienveillance de la part de celui qui l’exerce. Il faut vraiment aimer aller vers l’autre, et savoir le faire.

« Notre complémentarité avec les médecins est essentielle. »

J’insiste sur le fait que nous mettons tout en œuvre pour assurer le meilleur respect possible du parcours de soin, et de l’expliquer au patient. Le diagnostic médical relève de l’exercice du médecin, spécialiste de la partie clinique. C’est en conséquence lui qui prescrit les traitements. Le pharmacien est quant à lui un spécialiste du médicament. Nous veillons scrupuleusement à la cohérence de la prescription, et il nous arrive souvent de communiquer avec nos confrères médecins. Nous apprenons beaucoup les uns des autres, les rôles de chacun sont bien définis et nos missions évidemment complémentaires. Notre objectif est le même : soigner les patients.

Ma profession exige de la rigueur, de l’empathie, de solides connaissances médicales. Il est fondamental, encore une fois, d’être tourné vers le bien-être du patient. Nous sommes là pour assurer ses soins. Nous sommes souvent amenés à poser des attelles ou des orthèses avec précision. Nous devons donc être régulièrement formés sur chaque technique nouvelle. Il faut aussi rappeler que la pharmacie d’officine est un commerce, réglementé, ce qui fait que nous devons maîtriser des compétences de gestion et de management. C’est un métier très polyvalent.

Pour ce qui est de mon parcours, il est assez classique. Je suis passé par la PACES (Première année commune aux études de santé, ndlr) à la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon en 2012. À l’issue du concours, je me suis orienté vers la filière pharmacie, qui suppose six années d’études au total.

Comment vivez-vous, comme professionnel mais peut-être aussi à titre personnel, cette crise sanitaire majeure et à bien des égards inédite du Covid-19 ? Y a-t-il eu, dans votre officine et dans celles dont vous avez connaissance, des tensions particulièrement vives sur certains médicaments ou matériels ? L’angoisse des clients est-elle perceptible au quotidien ?

Absolument ! En tant que professionnels de santé, nous sommes en première ligne face au coronavirus. Nous avons dû anticiper la crise en tâchant d’avoir un stock suffisamment conséquent de matériels de protection pour notre équipe, ainsi que pour les soignants. Nous avons dû prendre des mesures de sécurité et d’hygiène très strictes, qui semblent porter leurs fruits car nous n’avons aucun cas déclaré au sein de notre équipe et je m’en réjouis.

Pour en venir à votre question sur les tensions d’approvisionnement, il s’agit là d’un énorme problème, mais qui a débuté bien en amont de la crise sanitaire que nous vivons. Depuis 2017, de nombreux médicaments, de toutes classes thérapeutiques, viennent à manquer, ce qui nous mène parfois à des impasses thérapeutiques pour les patients, ce qui peut être grave. Pour vous citer un exemple récent, l’année 2019 a été marquée par des tensions très fortes quant à l’approvisionnement de spécialités à base d’anti-inflammatoires de la famille des corticoïdes. Cette situation, l’une des plus marquantes, a duré de nombreux mois. De plus, les corticoïdes sont très largement prescrits en France, il a fallu mettre en place une bonne communication avec les médecins pour parvenir à trouver un compromis pour les patients. Évidemment, ces situations de ruptures de stock sont graves, et la tendance n’est malheureusement pas à leur diminution.

Pour en revenir à la crise Covid-19, la demande de matériels de protection, masques, gels désinfectants, gants, éthanol à 96°, a littéralement explosé. Il en va de même pour les thermomètres, ainsi que pour les spécialités à base de paracétamol.

« Nous avons affaire à une patientèle affolée et déboussolée

qui ne peut se procurer des masques... »

Nous sommes tous conscients aujourd’hui de la situation ô combien complexe des masques, où nous avons affaire à une patientèle affolée et déboussolée qui ne peut se procurer des masques. La réglementation évolue de jour en jour, mais à l’heure actuelle, la vente de masque est toujours formellement interdite au grand public. Le peu de masques que nous recevons sont des dotations qui sont destinées à être distribués exclusivement aux soignants. Il y a d’ailleurs des quotas à respecter et une traçabilité très stricte à ce sujet.

Autre problème, il devient difficile de pouvoir fournir le Plaquenil à nos patients atteints de lupus. Nous avons en effet plusieurs patients atteints de ces maladies auto immunes, pour lesquels l’hydroxychloroquine fait partie intégrante de l’arsenal thérapeutique. Nous parvenons à conserver un stock, mais les tensions sur ce médicament sont très fortes. Nous faisons notre possible pour le réserver à nos patients qui souffrent de ces pathologies. D’autre part, sachez que les modalités de prescription du Plaquenil ont été redéfinies dernièrement par Olivier Véran.

Nous sentons une certaine angoisse chez nos patients, c’est vrai, mais nous nous réjouissons de les voir appliquer les gestes barrières, essentiels. En tant que soignant, nous les traitons comme nous le faisons habituellement, c’est notre métier et il n’est pas question de procéder autrement. Nous sommes protégés et nous prenons des précautions maximales. Nous avons aussi un rôle à jouer en leur rappelant l’importance fondamentale des gestes barrières.

En tant que pharmacien, maîtrisant évidemment bien la question de l’administration de médicaments, celle du dosage, celle des associations possibles et des contre-indications, quel regard portez-vous sur la manière dont on gère les malades, graves comme moins graves, du Covid-19 aujourd’hui ? Un avis quant à l’hydroxychloroquine ?

Il s’agit là d’un sujet épineux. En tant que professionnel de santé, je tâcherai d’être le plus impartial possible.

Il faut tout d’abord rappeler que le Covid-19 est une maladie infectieuse des voies respiratoires, provoquées par un agent infectieux, le SARS-CoV2, vulgairement appelé « coronavirus » (rappelons qu’il existe d’autres espèces de coronavirus tout à fait bénignes). Le grand obstacle pour nous, soignants, c’est qu’il s’agit d’une pathologie nouvelle dont nous ne savons pas tout et dont nous apprenons tous les jours. Nous savons que la maladie est contagieuse, qu’elle se transmet par gouttelettes, (expirations, toux, éternuements) et qu’elle touche principalement les voies respiratoires basses. Notez que des symptômes de type neurologiques (comme la perte d’odorat), gastro-intestinaux, ou encore dermatologiques, ont été rapportés.

La triade de symptômes la plus fréquente se compose de la fièvre, d’une toux sèche, et d’une difficulté à respirer qui peut aller jusqu’à la détresse respiratoire.

La prise en charge des patients « non graves », sans facteurs de comorbidité, est relativement simple. On préconise un retour au domicile avec un isolement total. Nous traitons les symptômes par du paracetamol. J’en profite pour rappeler aux lecteurs que les anti-inflammatoires comme l’ibuprofène, le kétoprofène ou les corticoïdes sont fortement déconseillés à l’heure actuelle !

Bien heureusement, dans la grande majorité des cas, l’évolution de la maladie est favorable et le patient guérit spontanément au bout de quelques jours. Il est en revanche hautement contagieux, l’isolement social est donc capital.

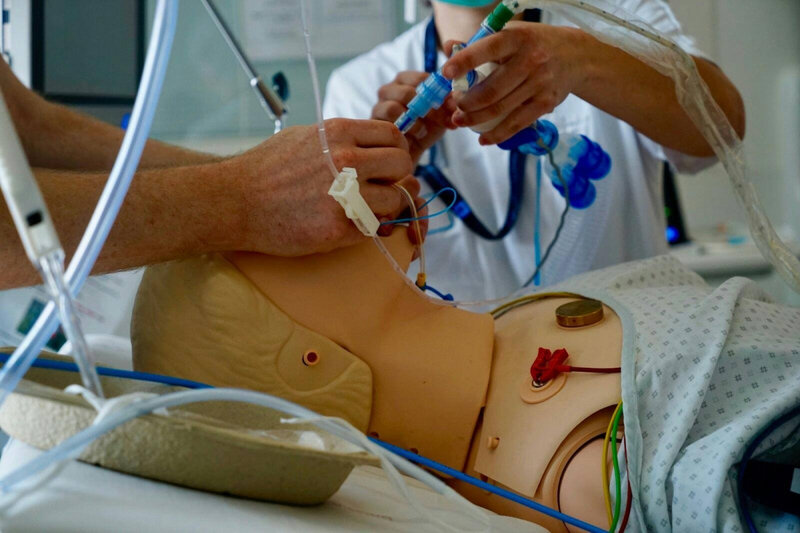

Pour les cas graves, le parcours de soin se déroule à l’hôpital. Les traitements actuels sont des traitements symptomatiques qui répondent à l’insuffisance pulmonaire : oxygénation des patients, voire, une mise sous respirateur artificiel. Ces traitements symptomatiques sont d’une extrême importance pour pallier à la détresse respiratoire causée par le virus.

Venons-en aux traitements en cours d’élaboration. Les plus médiatiques d’entre eux, l’hydroxychloroquine et la chloroquine, sont vantés par le Pr Raoult, qui a conduit de son propre chef une étude, où des résultats de prime abord satisfaisants ont été obtenus. Le Pr Raoult a couplé dans les cas graves l’hydroxychloroquine avec 250 mg d’azithromycine - un antibiotique de la famille des macrolides - par jour pendant six jours.

Ses études semblent prometteuses, mais elles ont provoqué une farouche levée de bouclier du corps médical, qui remet en cause les manières et les méthodes avec lesquelles a été conduite l’étude. En effet, dans le monde médical, les médicaments doivent suivre des essais cliniques obéissant à des critères de qualité drastiques, pour démontrer une efficacité et une innocuité sur le patient. On parle de balance bénéfice-risque favorable.

Il est donc reproché au Pr Raoult d’avoir tiré des conclusions trop hâtives sûr l’efficacité de ces médicaments, et que ses études n’étaient pas statistiquement significatives pour conclure à un intérêt clinique pour faire face à la maladie Covid19. En revanche une grande partie des détracteurs de la chloroquine semblent avoir ignoré un ennemi de taille : le temps. En effet, la chloroquine et ses dérivés sont commercialisés depuis 1949. Nous connaissons donc ses contre-indications et ses effets indésirables depuis des décennies. Bien évidemment, je déconseille formellement toute automédication. Un patient doit toujours être suivi par un médecin compétent en infectiologie.

« La médecine moderne s’auto-censure par des normes

de sécurité qui sont certes, indispensables, mais qu’il faut

savoir reconsidérer en "temps de guerre". »

Je trouve cependant dommage, que la bride soit aussi serrée autour de la chloroquine. Voyez-vous, la médecine moderne s’auto-censure par des normes de sécurité qui sont certes, indispensables, mais qu’il faut savoir reconsidérer en "temps de guerre". Ainsi, nos protocoles d’essais cliniques, aussi fondamentaux soient-ils en temps normal, sont appliqués ici sûr une molécule connue depuis presque 70 ans. Nous connaissons ses effets indésirables. Je déplore ce que j’appellerais une perte de chances. Tout médecin a les compétences pour savoir si son patient peut bénéficier ou non d’un tel traitement, en écartant les contre-indications médicales. La chloroquine a été distribuée très massivement par le passé contre la malaria, sans que ses effets secondaires ne créent la polémique.

Je ne peux pas affirmer aujourd’hui si la chloroquine est efficace ou non. En revanche, je peux dire qu’il est regrettable en matière de perte de chances, de se priver d’un médicament qui semble donner de très bons résultats, avec une toxicité faible. Le haut conseil de la Santé publique est paralysé par ses propres mesures draconiennes pour approuver le traitements. Mesures que nous devrions pouvoir lever dans les cas exceptionnels tels que nous le vivons.

De nombreuses vies, auraient déjà sans doute pu être sauvées.

D’autres essais sont en cours : l’essai européen Discovery, qui teste du plasma de patient guéri, du Kaletra (médicament contre le VIH) ainsi qu’un antiviral utilisé dans le virus Ebola, mais il est trop tôt pour se prononcer quant à ces protocoles de traitement.

La question du rapatriement en France de la production des médicaments essentiels, éminemment stratégique, se pose de manière insistante en ce moment, et c’est bien compréhensible. Quel est votre avis sur la question : les inquiétudes quant à notre dépendance envers d’autres nations sont-elles justifiées, et une partie de notre sécurité sanitaire dépend-elle de notre capacité à assurer notre indépendance dans la confection des médicaments ?

« Produire des médicaments en France est

logistiquement complexe, mais c’est fondamental. »

Tout à fait ! Il s’agit là d’un fait que nous subissons de plein fouet à l’heure actuelle. Les tensions d’approvisionnement des médicaments se multiplient ces dernières années. Heureusement, nous avons bien entendu des sites de production dans l’Hexagone, mais il est vrai que nous sommes très fortement dépendants des médicaments ou du moins des matières premières venues principalement d’Asie. La crise que nous traversons illustre très bien les inquiétudes qui me semblent pleinement justifiées. La pandémie touche le monde entier. Le monde entier a besoin de médicaments, y compris ces mêmes pays qui les produisent, comme l’Inde par exemple. J’estime que nous avons une leçon à tirer de cette crise, et qu’il est important d’assurer au mieux notre indépendance quant aux médicaments essentiels. Produire en France est logistiquement complexe, mais c’est fondamental. La France a les moyens financiers et humains de le faire, avec de nombreux pharmaciens industriels. Relocaliser notre production de médicaments est pour moi une priorité évidente.

Votre officine travaille-t-elle habituellement avec les hôpitaux ? Est-ce que, sur ce point, les choses ont changé depuis le début de la crise, et êtes vous davantage sollicités par le milieu hospitalier pour vos stocks (je pense aux besoins en sédatifs en particulier) ?

Nous ne travaillons pas particulièrement avec les hôpitaux, si ce n’est pour leur fournir des produits de contraste pour l’imagerie médicale. En revanche, nous sommes extrêmement sollicités par le personnel hospitalier qui manque cruellement de moyens de protection et qui espère en trouver en pharmacie. Nous sommes sollicités pour les masques. Pour ce qui est des sédatifs d’anesthésie-réanimation, il s’agit là de médicaments particuliers qu’on appelle des médicaments de réserve hospitalière, et qui ne peuvent être détenus que dans les pharmacies internes des hôpitaux. Nous ne sommes donc pas concernés par ce point.

Êtes-vous de ceux qui réussissent, faisant abstraction de ce que la situation a de dramatique, à trouver des vertus à ce confinement forcé ? Cette question dépasse un peu le cadre médical, mais croyez-vous que cette crise va nous changer, au moins un peu, dans la manière dont on aborde nos rapports à nos aînés, le temps à employer, notre environnement et le sens des priorités ?

J’ai la chance de pouvoir travailler pendant le confinement et je suis d’ailleurs très fier d’être en première ligne et de participer à la lutte contre le coronavirus. Je pense que, pour chacun d’entre nous, c’est un moment pour se recentrer sur soi, pour méditer, ou bien pour faire des activités à la maison pour lesquelles le temps manquait. J’encourage les gens à lire et à se cultiver. C’est un moment privilégié pour le faire. Je ne suis pas un fan des chaînes d’information en continu, qui sapent le moral des Français.

Effectivement, je pense qu’un retour au « monde d’avant » n’est pas prêt d’arriver. Il est clair que nous tirerons des leçons. Nous avons appris des choses, adopté des réflexes qui nous seront utiles dans le futur, comme les gestes barrières par exemple. Je redoute l’après car bon nombre de choses changeront. L’emploi, le transport... et, en effet, la crainte de contaminer nos aînés.

Le point positif que nous pouvons en tirer est un nouveau rapport à notre environnement que l’on a été contraint d’adopter. Cependant, il est évident que ce qui constitue la base de la vie humaine, la relation sociale, pilier de la santé mentale, en sera altérée pour plusieurs mois. J’espère que nous trouverons rapidement des solutions à ce problème.

Les marques et gestes de remerciement pour les soignants, à 20h mais pas que, de la part de larges franges de la population, c’est quelque chose qui vous fait chaud au cœur ? Votre engagement à servir les autres par le soin est-il renforcé, en ces moments-là ?

Les gestes de remerciements nous font toujours plaisir, c’est un soutien précieux et nous remercions les Français. Mais on ne le répètera jamais assez, le meilleur moyen de nous remercier et de nous aider, c’est de respecter le confinement, afin qu’il soit efficace et le plus court possible. Bien évidemment, nous sommes toujours honorés de servir un patient qui nous remercie. Soigner les patients, c’est notre métier. Après, je n’ai pas l’impression d’être un héros. Je fais mon travail de la manière la plus professionnelle possible, avec ou sans coronavirus.

À l’heure où le tout-numérique et la dématérialisation gagnent du terrain, parfois à marche forcée, quelles perspectives, réjouissantes ou inquiétantes, selon votre point de vue, quant au futur de votre métier de pharmacien ?

Le numérique est à la fois une force et un danger. Ce sera à nous, pharmaciens de demain, de faire fructifier les bénéfices du numérique tout en évitant les dérives. La téléconsultation est une excellente avancée je trouve. Certaines applications aident des patients atteints de pathologies chroniques à gérer au mieux leur maladie.

« Nous sommes des professionnels de contact et de soin,

deux choses que le numérique ne pourra jamais remplacer. »

Cela dit, le numérique m’inquiète également. Je crains d’assister au démantèlement sauvage du métier de pharmacien. Nous sommes des professionnels de contact et de soin, deux choses que le numérique ne pourra jamais remplacer totalement.

Quelque chose à rajouter, pour nos lecteurs ?

Je vous remercie de m’avoir interrogé. Je souhaite à tous du courage pour terminer le confinement, et que chacun garde espoir car nous allons vaincre ce virus. Restez chez vous, pensez aux gestes barrières, et prenez soin de vous et de vos proches.

Un commentaire ? Une réaction ?

Suivez Paroles d’Actu via Facebook, Twitter et Linkedin... MERCI !