J’ai la joie d’accueillir dans ces colonnes, pour la première fois, Louis Pétriac, un homme passionné au parcours attachant. Fondateur de l’éditeur indépendant Decal’âge Productions, il est aussi auteur. Il a consacré, l’année dernière, une étude documentée (Magda, la « chienne » du Troisième Reich) à la vie et à la personnalité de Magda Goebbels, épouse de Joseph, sinistre bras droit de Hitler, de facto la "Première Dame" du Troisième Reich. Il a accepté de répondre à mes questions, et bien au-delà, a consenti à se livrer de manière très personnelle. Je l’en remercie chaleureusement, et je vous invite, lecteurs, à vous saisir de son livre, qui nous en apprend beaucoup, et risque au passage d’en surprendre plus d’un ! Un document exclusif Paroles d’Actu, par Nicolas Roche.

EXCLUSIF - PAROLES D’ACTU

Q. : 18/01/18 ; R. : 28/01/18.

Louis Pétriac: « Magda Goebbels, une perverse

narcissique au dernier degré. »

Magda, la « chienne » du Troisième Reich, Decal’âge Productions, 2017.

Louis Pétriac bonjour, et merci d’avoir accepté mon invitation pour cette interview, pour Paroles d’Actu. L’objet premier de notre échange, c’est votre ouvrage, Magda, la « chienne » du Troisième Reich, paru en 2017 chez votre éditeur maison, Decal’âge Productions. Mais avant toute chose, j’aimerais vous inviter à vous présenter un peu, à nous parler de vous, et de votre parcours jusque là ?

présentation et parcours

Bonjour Nicolas. Pour vous répondre, je reviendrais sur quelques dates.

Oct. 1990. Une jeune femme d’un cabinet de ressources humaines de Brive, rencontrée par le truchement de l’AFPA où j’étais en train de devenir électricien, me convainc de me tourner vers la communication. Nous arriverons très vite à l’opportunité de proposer un atelier d’écrivain public à Périgueux…

Dans une modeste chambrette louée chez une vieille dame, un espoir fou vient de renaître alors que trois ans auparavant j’avais tout perdu à la suite d’un krach boursier. Pas de matériel, pas d’argent, juste la foi, celle qui vous laisse espérer des lendemains meilleurs. Malgré les menaces d’un huissier diligenté par une caisse de retraite contre laquelle je me bats encore : la CIPAV… Un pamphlet : Sus aux volatiles, la chasse est ouverte a même été publié voici quelques mois. Dès l’ouverture de mon atelier, j’avais à couvrir le montant de cotisations disproportionnées pour un artisan érémiste sans bénéficier du moindre délai. Comme l’écrira quelques mois plus tard l’Agence Nationale pour la Création d’Entreprises dans un article consacré à mon projet, « C’est sans appui moral ni matériel et sans expérience du métier que le créateur s’est lancé, fort de sa seule motivation ».

Nov. 1996. Mon petit atelier est primé par une fondation, celle de La Lyonnaise des Eaux et fait l’objet de deux articles publiés dans L’Evénement du Jeudi et Le Nouvel Observateur. Survient une rencontre avec l’équipe de Jean-Luc Delarue. Un « Ça se discute » est diffusé sur France 2. Je vais enfin pouvoir m’installer correctement et avoir pignon sur rue !

Eté 2006. Virage à 180° avec l’arrivée d’Internet et de Facebook. Surgit dans la vie de l’écrivain public le livre. Je ne disposais pourtant d’aucune formation et n’avais suivi qu’une approche du métier chez un éditeur local pendant à peine un mois. Mais ce dernier m’avait mis en relation avec une très vieille dame (86 ans), polyglotte et bras droit d’un ancien secrétaire d’État qu’il n’avait pu publier et qui, devenue lectrice, va me recommander de lancer ma propre marque de fabrique. Devenue une fidèle de mon atelier, elle m’avait, c’est vrai, déjà confié la mise en page de quelques recueils de poésie et avait apprécié mon concours.

« Un premier gros travail, autour des Compagnons de la Chanson :

nous sommes en mars 2007, Decal’Age Productions est lancé ! »

Un premier gros travail est mené avec les admirateurs de grandes vedettes de la Chanson française, les Compagnons de la Chanson, redécouverts sur le petit écran. Invité par Drucker, Fred Mella leur ancien soliste y était apparu en vue de la promotion d’une autobiographie. À la recherche d’une aide pour une relecture de témoignages je leur propose d’aider, non seulement à cette relecture, mais de publier leur hommage. Nous sommes en mars 2007, Decal’Age Productions éditions est lancé ! Réellement ! Je venais juste de publier mon premier ouvrage sous ce label : Voyage au pays de la déraison, m’inspirant d’un conseil du psy Boris Cyrulnik. Parallèlement à ce gros travail, je crée pour la promotion du futur ouvrage un site « Compagnons de la Chanson » que j’animerai quelques années, tissant des liens qui perdurent encore. L’ouvrage s’écoulera, sans aucune diffusion, à un millier d’exemplaires après une dédicace mémorable à Lyon avec d’anciens Compagnons de la Chanson, flattés que l’on se souvienne encore d’eux plus de vingt ans après l’arrêt d’une carrière fantastique et un sacré carnet d’adresses. Purée de nous autres, comme aurait pu dire Roger Hanin, si j’avais eu les fonds propres, Maman !

D’autres projets vont ensuite s’enchaîner. Un vieux maquisard inconnu dans sa propre région va m’apporter une idée de récit qui lui vaudra d’être décoré de la Légion d’Honneur. Puis un ouvrage sur l’autisme et, entre deux récits de vie, des recherches autour d’un témoignage évoquant une Silésie devenue polonaise. Au total une petite vingtaine d’ouvrages avec la complicité d’un auteur, magnétiseur, qui avait pu redonner un sens à sa vie, tout comme moi. Onze années d’expériences souvent gratifiantes, tant en qualité d’éditeur que d’auteur.

Voilà comment je suis arrivé au nazisme à la fin de l’année 2016, cette fois-ci en tant qu’auteur après avoir tenté de le faire publier ailleurs que chez Decal’Age Productions éditions, mais sans pour autant insister et adresser le tapuscrit à plusieurs maisons d’édition.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire sur Magda Goebbels, que le monde connaît d’abord en tant qu’épouse de Joseph, apôtre parmi les apôtres et ministre de la Propagande de la dictature hitlérienne ? Vous l’affirmez vous-même, vous n’êtes pas historien, en tout cas vous n’en avez pas le titre, mais vous avez fait des recherches, recoupé des informations : en quoi diriez-vous que vous apportez quelque chose de nouveau, d’original sur le sujet ? Et pourquoi ce choix de titre, inattendu, et aussi un peu dérangeant a priori ?

pourquoi Magda ?

Des recherches sur cette Silésie devenue polonaise venaient de me donner l’occasion d’enquêter sur le vécu des Allemands entre 1900 et 1945. J’ai eu besoin de savoir comment une Allemande de mes connaissances, aujourd’hui disparue, avait traversé la période hitlérienne. Je venais de me procurer un témoignage très peu diffusé datant de… 1952 : Wie Pitschen starb. S’il me restait quelques vagues connaissances de langue allemande datant du collège, j’avais à traduire quelque chose qui avait été bâti avec une certaine émotion par un Allemand, pas forcément acquis aux thèses nazies, et qui avait dû fuir devant l’Armée rouge. C’est donc, sans réellement le vouloir, que je me suis retrouvé face à une biographie consacrée à Magda Goebbels évoquant ce qu’avait été en 1945 la menace russe.

Au départ, il n’était pas question de rechercher des informations sur cette nazie. Comme beaucoup, j’avais su ce qui était arrivé dans ce bunker, mais je n’avais jamais approfondi la chose. L’ouvrage sur cette Magda commandé chez PriceMinister n’avait donc été commandé que pour m’aider à cerner l’atmosphère en Allemagne et donner une suite à la biographie silésienne sur laquelle j’avais commencé à travailler. J’étais encore loin de me douter que ce livre écrit en 2005 par Anja Klabunde allait déclencher ce qu’il a déclenché en moi, un sentiment où se mêlaient révolte et répulsion, et aussi le besoin de comprendre.

À tel point que, différant les travaux entrepris sans obligation de production imminente, j’ai commencé à surfer sur le net, tombant sur un tout autre discours, celui d’un Argentin, Mendoza, qui avait de son côté enquêté sur le personnage. Il livrait une toute autre vérité. Qui avait donc raison ? Klabunde la biographe allemande ou Mendoza cet Argentin ?

Toujours sur le net, je me suis ensuite retrouvé face à un autre ouvrage, celui de Tobie Nathan et cette enquête sur Arlosoroff écrit avec un style beaucoup moins conventionnel et très sensuel que je m’étais procuré. Une sorte de polar, mais qui ouvrait d’autres portes. L’affaire était lancée. Nathan reconnaissait que la dame était cynique, un peu légère et portée sur la chose. Il donnait de surcroît une définition du cynisme s’inspirant de recherches menées sur l’Antiquité. Et, au-delà de la traduction des vocables grecs kunos apparenté au chien et kunikos, sur celle de chienne qui, par ailleurs, collait fort bien à l'égérie nazie, tant sa quête du plaisir dans le Berlin décadent de la fin des années vingt était manifeste. Dans la philosophie antique, ceux que l’on assimilait à ces "kunikos" appartenaient à l’école philosophique d’Antisthène et de Diogène et prétendaient revenir à la nature en méprisant les conventions sociales...

« Un être cynique, aux appétits sexuels évidents, et méprisant

les conventions sociales : voilà les traits qui firent

de Magda la "Chienne du Troisième Reich". »

Magda Goebbels m’est soudain apparue sous la lumière d’un être cynique qui avait des appétits sexuels évidents et son mépris des conventions sociales en a très vite fait une chienne, la « Chienne du Troisième Reich ». Sans avoir encore une idée complète du personnage, je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque chose, même si je me doutais qu’en relevant un tel challenge j’allais devoir creuser et creuser encore. Peut-être en adoptant une démarche différente et en prenant le risque de heurter un éventuel lectorat si je menais ce projet d’écriture à terme en choisissant un titre comme celui dont j’avais eu instinctivement envie. Seulement, n’était-ce pas ce qui pouvait aussi m’amener des lecteurs lesquels, comme moi, chercheraient à comprendre pourquoi j’avais choisi de faire de cette Magda une chienne ?

Ma décision de consacrer un ouvrage à l’égérie nazie s’est trouvée confortée en février 2017 par un témoignage de Pierre Assouline publié dans Le Monde après la sortie du bouquin de Tobie Nathan chez Grasset quelques années plus tôt. Il se demandait si l’épouse Goebbels ne souffrait pas de… perversion narcissique. Bingo ! Je venais soudain de trouver quelque chose d’encore plus exploitable, mais il allait néanmoins falloir compléter les éléments insuffisants que je possédais. Certes, j’avais déjà travaillé sur la perversion narcissique, rédigé un ouvrage là-dessus, je connaissais le sujet et je me suis donc lancé dans une relecture avec, cette fois-ci, un tout autre objectif. Celui de parvenir à coupler les faits avec d’autres données puisées dans l’ouvrage de la grande spécialiste qu’est le docteur Marie-France Hirrigoyen pour être vraiment sûr de ce que je venais de découvrir.

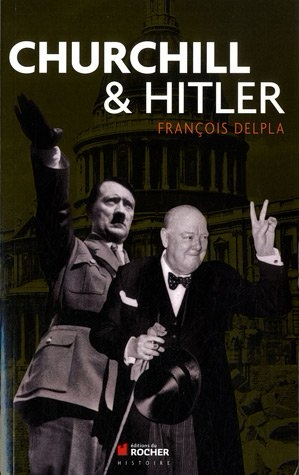

Parallèlement à mes premières lectures, d’autres témoignages émanant d’historiens éminents comme Hans-Otto Meissner se sont imposés à moi. Meissner était l’un des premiers biographes à avoir sorti un ouvrage sur Magda Goebbels (1961) sans qu’il aborde néanmoins la passion d’Arlosoroff pour la future égérie nazie. Derrière, ont suivi Anna-Maria Sigmund, Guido Knopp, Victor Reimann, Nerin Gun, Diane Ducret, Peter Longerich, François Delpla. Sans pour autant minorer l’impact de données plus romancées comme celle des Britanniques Jane Thynne et Emma Craigie ni les différents médias qui avaient déjà publié quantité d’articles sur l’épouse du docteur Goebbels dont Bild et Der Spiegel.

« Je ne pouvais pas laisser perdurer cette idée selon laquelle

l’horrible assassinat du bunker aurait été un "acte altruiste". »

Sûr, je l’ai très vite été : manque d’empathie répétée, suffisance du personnage, importance de l’image de mère idéale véhiculée, égocentrisme outrageant, l’envie de faire croire en sa supériorité, un sens grandiose de sa propre importance, les menaces de chantage ouvert… Dans mon ouvrage, chacun de ces points est développé autour d’exemples précis. Par rapport aux autres documents traitant de Magda Goebbels, l’originalité y était ! J’avais en outre, et de plus en plus, le sentiment que l’on avait fabriqué un scénario dans ce bunker décidant d’y sacrifier des enfants innocents tout en s’appuyant sur une propagande efficace et des prétextes fallacieux, pour que le commun des mortels puisse changer d’avis post mortem sur les coupables, faisant même de cet horrible assassinat un acte altruiste. C’était proprement inacceptable !

Magda Goebbels naît en 1901 à Berlin. La plupart des historiens considèrent que sa mère, Auguste Behrend, l’a eue avec Oskar Ritschel, un ingénieur qui ne la reconnaîtra pas tout de suite. Et pour cause peut-être, puisque vous, Louis Pétriac, avez la conviction que son père biologique était en fait l’amant et futur second mari de sa mère, le commerçant juif Richard Friedländer. Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? Parlez-nous un peu de ses premières années, et de sa mère, dont on sent à travers votre récit qu’elle a eu sur elle, sur la manière dont elle s’est forgée, un poids décisif ?

imbroglio familial

Anja Klabunde parle très bien de Magda Goebbels, trop bien même, avec des expressions très contenues. « Son corps connaissait une véritable révolution, écrit-elle, elle était fort en avance sur ses camarades de classe… » J’avais déjà pu me procurer un extrait du film de Vitkine diffusé en Belgique et en Suisse en étant attentif aux propos du même Tobie Nathan sur les fondements d’une personnalité. « C’est une orpheline qui avait des problèmes de filiation, elle avait été mise en pension en Belgique. On sait ce que ça donne : changement de langue, de milieu, changement de perception du monde ! Ça donne des gens qui ne sont plus certains de la consistance du monde, se disant qu’il a changé une fois et qu’il pourrait très bien changer encore, encore et encore. Ils cherchent quelque chose auquel se raccrocher… ».

« Sa mère ne l’aimait pas et n’avait pas désiré sa naissance ;

elle lui a notamment dissimulé qui était son véritable père. »

Y a-t-il eu, ce faisant, des violences psychologiques que la fillette aurait pu subir chez les Ursulines de Vilvoorde ? Ce n’est pas impossible non plus puisqu’on évoque en début de journée des toilettes où l’on devait se débarbouiller à l’eau froide sans ôter sa chemise de nuit. Sans doute pour que les gamines aux portes de l’adolescence ne soient pas amenées à faire des comparaisons hasardeuses entre elles. À la décharge de Magda, il fallait faire appel à des capacités d’adaptation énormes. Sa mère ne l’aimait pas et n’avait pas désiré sa naissance, lui cachant certaines choses importantes, dissimulant par exemple qui était son véritable père. Je me suis d’ailleurs demandé si ce Richard Friedländer, âgé d’à peine vingt ans en 1900, avait été informé de la grossesse d’Auguste Behrend, cette petite bonne que la Famille Quandt prenait pour une cocotte, sorte de Dame aux camélias, s’il faut en croire Anja Klabunde.

Un ouvrage, peut-être bien le vingtième que je découvrais évoquait cette piste Friedländer, celui d’un dénommé Léonid Guirchovitch qui, lui aussi, avait étudié la piste Arlosoroff. Mais avec un chapitre qui ne pouvait que m’inciter à réfléchir et issu d’un journal intime de Magda qui, selon lui, n’a jamais été publié, alors que d’autres nient l’existence d’un tel document. Je le cite.

« 9 sept. 1914… L’autre, est la fille qu’une jolie femme de chambre conçut avec un client de l’hôtel où elle travaillait. »

Certes, on pourrait regretter que ces données aient été romancées et qu’elles pourraient donc être sujettes à caution. Mais, les auteurs de tous ces romans se sont forcément appuyés sur des données concrètes comme celles recueillies par Emma Craigie qui a entendu la gouvernante des Goebbels évoquer ce que pouvait être le quotidien des enfants martyrs. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour Nerin Gun qui a travaillé avec les parents d’Eva Braun et pour Léonid Guirchovitch. Sans oublier Sébastien Spitzer qui a évoqué devant le micro d’une radio belge des recherches menées à Buchenwald même.

L’ouvrage de Guirchovitch publié chez Verdier en 2014 n’a curieusement pas fait l’objet d’un très gros battage. Pourtant, l’écrivain russe ne m’apparaît pas être un affabulateur, même s’il avance des données qui n’ont pas été exploitées par d’autres historiens comme cette admiration de Magda pour le grand poète juif Heinrich Heine qui lui aurait valu de choisir de baptiser ses futurs enfants avec des prénoms commençant par la lettre H. Vous avouerez qu’on est assez loin du H de Hitler, non ? Un chapitre sur lequel revient François Delpla dans Hitler et les femmes. Et dans mon ouvrage, j’évoque bien autre chose encore et notamment les relations de l’égérie nazie avec les Hoover aux États-Unis.

C’est également oublier que Richard Friedländer, sur une carte de résident, un document retrouvé sans doute à Buchenwald et publié en 2016 par le média allemand Bild, reconnaissait qu’il était le père de Magda.

Confronté au monde du mensonge, ceux de sa propre mère, Magda Goebbels n’arrêtait pas de se poser des questions. Notamment sur le fait qu’elle était une enfant non désirée et pour cause puisque celui qui avait épousé sa mère (Oskar Ritschel) ne l’avait pas reconnue. On peut attendre beaucoup de choses d’un cocu mais tout de même ! Même s’il avait après coup choisi en bouddhiste émérite de prendre la gamine en affection.

« Auguste Behrend aurait lâché le morceau en 1934.

Magda fille d’un Juif ? Il fallait donc faire disparaître

Richard Friedländer. Définitivement... »

A priori c’est en 1934 qu’Auguste Behrend a lâché le morceau et que les époux Goebbels auraient appris cette filiation que le propagandiste commente dans son journal de bord. Il fallait donc faire disparaître Richard Friedländer. Définitivement. Définitivement, ce sera Buchenwald au motif qu’il était soupçonné d’être réfractaire au travail, une déportation à laquelle ne s’opposera pas sa fille devenue une égérie nazie. Ne fallait-il pas préserver les nouveaux liens qu’elle venait de nouer avec les dignitaires nazis et éviter le courroux d’Oncle Adi ?

Magda, au sortir de l’enfance, et au tournant de l’adolescence, c’est une fille gâtée, sans doute, aimée par les deux hommes qui pour elle peuvent faire office de père, mais est-ce qu’on peut dire que, transbahutée comme elle l’a été, avec un socle familial mouvant et des lieux d’ancrage fluctuants (elle a notamment passé pas mal d’années à Bruxelles, en études), elle sort aussi un peu paumée de cette période, et en quête d’identité ?

construction identitaire

Revenons sur l’appréciation de Tobie Nathan quand il explique le cheminement de cette fillette privée de repères. Une gamine à la recherche d’un socle qui lui fera éprouver une sorte de fascination pour les gens de pouvoir, seuls capables de lui permettre de s’en sortir. Elle gardait (dixit Klabunde) un très mauvais souvenir de son départ de Belgique en 1914 et de cette pérégrination en train dans un wagon à bestiaux, parce que les avoirs de son père Friedländer avaient été mis sous séquestre et que le couple et la fillette étaient sans argent. Être obligée d’aller à la soupe populaire à son arrivée à Berlin a marqué la future Magda Goebbels… D’où, sans doute, une aversion grandissante pour les plus faibles qui n’avaient qu’un seul tort, celui de l’être et de ne pas s’être défendus suffisamment face à des agressions.

Quand Ritschel ressurgit dans l’existence de l’adolescente, il lui montre quelle est sa réussite de décideur à lui, lui donnant encore plus l’envie d’une vie qui pourrait être facilitée si elle s’alliait à un homme puissant. Je pense aussi qu’il a pu y avoir une sorte de compétition affective entre les deux pères et que la gamine en a joué. À noter que c’est Richard Friedländer qui lui apprendra l’hébreu !

« La misère, qui l’a marquée, il allait falloir très vite l’oublier

et ne prêter attention qu’à ceux qui détenaient le pouvoir,

un pouvoir autant matériel que spirituel... »

La misère, il allait falloir très vite l’oublier et ne prêter attention qu’à ceux qui détenaient le pouvoir, un pouvoir autant matériel que spirituel. Matériel, ce sera Quandt et spirituel, ce sera Victor Arlosoroff, Hitler représentant avec le nazisme une conjugaison des deux puisque le nazisme ambitionnait de remplacer le christianisme tout en procurant une sorte d’aisance matérielle : lutte contre le plan Young et résistance des Allemands grâce à la conquête d’un espace vital.

Je crois qu’il est facile d’imaginer ce qu’a pu être la construction qui s’est opérée en elle et l’avis qu’elle a pu avoir sur les plus faibles et ceux qui détenaient un certain pouvoir ou qui étaient en mesure d’y accéder.

Le premier grand amour de Magda s’appelle Victor Arlosoroff, un jeune sioniste appelé à compter, bientôt, parmi les grandes figures du mouvement en faveur de l’établissement d’un État juif en Palestine. À ses côtés, Magda allait épouser pleinement la cause sioniste (!)... On imagine qu’il n’y aurait eu qu’un pas, ou guère plus, vers la conversion au judaïsme, si la relation s’était concrétisée ? Quelle a été l’importance de cet homme, et de cette relation, dans la vie de Magda ? Et, pendant qu’on y est, quelle est votre intime conviction, par rapport à l’assassinat d’Arlosoroff en 1933 : l’ordre vient-il de Goebbels ? Magda a-t-elle été impliquée, dans un sens ou dans l’autre ?

l’énigme Arlosoroff

Arlosoroff est le premier des hommes à afficher cette possible puissance que recherche une jeune fille en quête de projet. Il lui ôte sa virginité en admettant que le jeune Walter qui la coursait au Lycée Kolmorgensche de Berlin en 1915 n’ait pas été son premier amant (source Meissner non reprise par Klabunde). Cela crée des liens et la demoiselle est très souvent présentée comme une créature ayant d’énormes besoins sexuels. Pas seulement par Tobie Nathan mais plus récemment par le journaliste romancier Sébastien Spitzer. J’explique et démontre dans mon ouvrage quelle aura été l’influence de leur rupture sur Magda et ce qui a pu la faire sombrer dans un début de perversion narcissique. Mais je voudrais d’abord enchaîner sur cet assassinat d’Arlosoroff.

« C’est aujourd’hui admis, l’assassinat

d’Arlosoroff restera inexpliqué... »

Meurtre sur la plage, l’ouvrage du Russe Guirchovitch, apporte un éclairage sur ce qui a pu se passer en juin 1933 sur cette plage de Tel-Aviv. On sort même de cette lecture avec une autre possible coupable : Sima, l’épouse du leader sioniste, une femme souffrant de jalousie qui venait de se disputer avec Victor. Mais, c’est aujourd’hui admis, cet assassinat d’Arlosoroff restera inexpliqué, celui que l’on avait tout d’abord accusé ayant été libéré.

Pour ce qui me concerne, j’ai été sensible aux arguments de Guirchovitch et donc à la non responsabilité de Magda Goebbels dans cette affaire. Bien qu’il y ait eu la présence à Tel-Aviv de Théo Korth et Heinz Grönda, ces deux SS dont on n’a pas cerné l’implication réelle dans cette histoire.

À 18 ans, Magda rencontre Günther Quandt, un industriel veuf de vingt ans son aîné ; protestante, elle se convertira au catholicisme, la religion de son futur époux (le mariage a lieu en 1921). Un fils, Harald, naîtra de cette union peu après le mariage. L’union dure à peu près dix ans, émaillée de drames familiaux qui vont peser sur le couple, et aussi de révélations sur des "coups de canif" portés par l’une (qui reverra Arlosoroff) et par l’autre. Magda, qui ne s’est jamais sentie vraiment à son aise dans un cadre familial qui ne l’a pas vraiment acceptée, fait chanter son époux, étant entrée en possession de documents scandaleux et compromettants. Elle obtient un appartement luxueux au cœur de Berlin, une pension confortable, et la garde d’Harald. Elle a 30 ans. Elle est riche, et elle est libre. Est-elle heureuse ?

Magda, ex-Quandt

Comment aurait-elle pu être heureuse puisqu’elle commençait à éprouver des difficultés à ressentir quoi que ce soit ! Heureuse, malheureuse… les clichés alternent. Beaucoup d’amants de passage et l’impossibilité de se fixer. Comme elle n’éprouve rien de précis, elle reste dans une sorte de magma, attendant qu’une occasion se présente qui lui permettrait d’accéder à cette puissance qu’elle convoite depuis son adolescence.

« Magda était à mes yeux devenue une narcissique qui avais besoin

d’être rassurée par une sorte de miroir capable de donner

une image réhabilitante d’elle-même... »

L’infidélité d’Arlosoroff avant celle de Joseph Goebbels venait de précipiter la chose et la perversion narcissique s’était installée en elle, qui ne la quittera plus. On ne naît pas pervers narcissique, on le devient. À cause des castrations opérées dans l’enfance. Les repères d’un enfant disparaissent, il n’a plus la sensation d’exister en tant que tel sinon par l’image que les autres diffusent de lui. Magda était à mes yeux devenue une narcissique qui avait besoin d’être rassurée par une sorte de miroir capable de lui donner une image réhabilitante d’elle-même. Pour avoir le sentiment d’exister, elle vivra à travers les autres, s’écartant d’eux dès qu’ils commettaient le moindre écart. Ce sera le cas avec ce jeune étudiant Ernst qui l’amènera à demander le divorce à Quandt. Une fois qu’il l’aura menacée avec une arme, elle le « répudiera » ! Et ce sera le cas de combien d’autres ! Son père Richard fera partie du lot pour avoir été dans l’incapacité de tenir un certain rang social après avoir tout perdu en Belgique en 1914.

Ce qui est très intéressant, à ce point de l’histoire, c’est qu’on retrouve une Magda qui a une situation, un appartement superbe, une pension confortable, je le disais à l’instant... mais elle se refuse apparemment à devenir une bourgeoise oisive, qui jouirait pour le plaisir de jouir, comme ce fut le cas de bien des personnes aisées dans le Berlin des années 20. Elle ressent ce besoin de trouver un sens, ou en tout cas une cause dans laquelle s’investir vraiment, comme elle aurait pu le faire avec le sionisme, avec Arlosoroff. Ce réflexe de recherche d’identité, de cause, c’est quelque chose qu’on retrouve beaucoup, dans l’Allemagne de cette époque ?

quête de sens, vraiment ?

Dans le film de Vitkine, Tobie Nathan parle très bien de ce socle que Magda recherchait jusqu’à ce qu’elle assiste à ce grand show au Sportpalast de Berlin. Je viens de le dire.

« Le sens elle s’en fiche, ce qu’elle veut, elle, c’est le pouvoir... »

Cette recherche d’identité et de cause, cette quête de sens, cela a peut-être été vrai pour d’autres en Allemagne à cette époque, mais pour Magda Goebbels, il s’est agi de tout à fait autre chose. Le renouveau aryen et la fierté de l’Allemagne, je ne suis pas sûr qu’elle en avait fait sa tasse de thé. Précisons tout de même que c’est parce qu’elle avait peur de perdre la pension que lui versait Quandt à cause de l’arrivée possible des communistes au pouvoir qu’elle va devenir nazie et trouver un sens, et quel sens. Écoutez, je vais être direct, je crois que le sens elle s’en fiche, ce qu’elle veut, elle, c’est le pouvoir. J’insiste. Être une femme qu’on admire et qu’on montre en société et pas seulement une potiche, ce qu’elle reproche à Quandt de ne pas avoir compris. L’image, toujours l’image.

Un autre travail du biographe Toby Thacker m’a permis de compléter ce que j’ai appris de Magda Goebbels. Il ne mâche pas ses mots non plus, disant de l’égérie nazie que c’était un être répugnant !

De fil en aiguille, on l’introduit dans des cercles favorables au mouvement d’Adolf Hitler (un prince de la maison impériale de Hohenzollern lui indiquera que c’est une bonne manière de tromper cet ennui qui la terrorise tant). Elle est subjuguée par les discours qu’elle entend, par cette aventure si exaltante... En septembre 1930, elle participe à un meeting du NSDAP au Sportpalast de Berlin et y découvre un orateur qui la captive (la séduit ?), le Gauleiter (cadre du parti) Joseph Goebbels. Dès le lendemain, elle pousse les portes du parti et, bientôt, décrochera un job de secrétaire auprès de l’homme qu’elle épousera l’année suivante. Pour elle, l’aventure va commencer... Et pour eux deux, une histoire. Une histoire d’amour, au moins en partie ?

Joseph, Magda, de l’amour ?

Non, pas d’amour parce qu’elle a déjà sombré dans les travers de la manipulation narcissique, comme je viens de le spécifier. La chroniqueuse mondaine Bella Fromm dira d’elle que c’était une créature capricieuse qui n’arrivait pas à apprécier la vie luxueuse que lui avait offert Günther Quandt jusqu’en 1929. D’autres comme notre ambassadeur François-Poncet « qu’il n’avait jamais vu une femme avec des yeux et un regard aussi froids ». La biographe Anja Klabunde, elle-même, dira de Magda « qu’elle ressemblait plus à un récipient vide absorbant l’ambiance régnante et la reflétant du mieux possible ». Un avis sans concession, justifiant qu’au Sportpalast elle ait absorbé cette ambiance si particulière comme si son existence entière en dépendait. On dirait que pour la plupart des observateurs Magda souffrait d’un travers, mais sans que l’on ait pu en donner une définition exacte. En évoquant ce meeting berlinois, l’historien Fabrice d’Almeida a de son côté parlé de scénographie nazie réussie. À propos de ce travers, on oublie de dire chez Vitkine que ce sera aussi le cas lorsque, nommée responsable de la cellule nazie berlinoise de West-end, elle n’arrivera pas à s’y fondre, trouvant dérangeantes les attitudes des autres bénévoles qualifiées de moqueuses et émanant de concierges ou de petits commerçants. Elle a probablement dû se demander à ce moment-là pourquoi elle ne s’adressait pas à Dieu plutôt qu’à ses saints pour obtenir ce pouvoir dont elle avait tant envie ?

« Goebbels pouvait être irrésistible, mais c’était aussi

un être qui avait déjà menacé à deux reprises de mettre fin

à ses jours. Et cela, elle l’apprendra très vite... »

Au-delà des commentaires invraisemblables livrées en 1952 par une Auguste Behrend dépressive, Joseph Goebbels l’a surtout séduite parce que c’était une proie facile pour elle. L’homme n’avait pas d’estime de soi, et il lui était apparu plusieurs fois auparavant mal « fagoté », notamment dans une soirée privée organisée par une certaine Viktoria von Dirksen, une fervente adepte de la thèse de la race pure. Restait son élocution et cette force de conviction propre à un véritable bateleur de foire. Lorsqu’il s’en prend aux autorités en place avec un index pointé vers la foule, il deviendrait même irrésistible. Il savait être éloquent : « Malgré leur contrôle des médias de masse, tout ce qu’ils ont pu faire, c’est tenter de masquer les scandales politiques. Le parti national-socialiste va leur botter les fesses ! » C’était pourtant un être qui avait déjà menacé de mettre fin à ses jours à deux reprises, ce qu’elle apprendra très vite ! Le beau-fils de Magda, Helmuth Quandt, premier des fils de Günther n’avait pas davantage d’estime de soi et cela le rendait désarmant, mais une septicémie abrègera leur idylle (1927).

En la personne de ce Gauleiter de Berlin, voilà donc qu’elle vient de trouver une nouvelle proie et un autre narcissique privé d’estime de soi, tout comme le très jeune Helmuth Quandt et comme certaines autres victimes ! Mais lui, contrairement à elle, il n’a pas besoin de miroir qui pourrait renvoyer une image pour exister ! Il a seulement besoin d’un coach susceptible de le féliciter de temps à autre et sur lequel il peut s’appuyer. Il n’a pas réussi à le trouver lors de sa collaboration avec les frères Strasser pendant la détention d’Hitler à Landsberg et son retrait de quelques mois du NSDAP. Le biographe Peter Longerich nous explique dans son ouvrage publié en France chez Héloïse d’Ormesson quel est le profil de cet homme tourmenté capable de s’autodétruire qui a sans arrêt besoin d’être complimenté pour exister. Entre deux accès de spleen il est capable de se lancer dans des conquêtes pour survivre, ce qui explique toutes ces femmes coursées, de Léni Riefenstahl à Lida Baarova en passant par la femme du boxeur Max Schmeling, Anny Ondra. Ce qui est le propre des personnes souffrant de maniaco-dépression. Je me suis amusé à faire un parallèle entre ses crises de spleen et ses dragues effrénées, et cela colle. J’ai même pu compléter mes données avec celles collectées par un éditeur italien et en ligne pendant quelques jours. Elles revenaient sur l’année 1938 et sur ce qui s’était passé autour de la très belle Lida Baarova.

On a toujours dit que Magda était une belle femme. Quand elle a croisé Quandt, sans doute, mais après… Toilettée, maquillée, ses excès en avaient fait rapidement une femme bien en chair, cela dès 1932-1933, bien avant ses maternités répétées. Les nombreuses photographies trahissent une image pas toujours favorable comme celle où on la voit poser pour un peintre devant les caméras de la propagande nazie. Un média l’évoquait même en des termes injurieux disant d’elle « qu’elle était maquillée comme une pute orientale ». Au moment de l’entrée en guerre, elle n’avait donc plus la moindre chance de conserver son Joseph face à d’autres actrices. Sauf à rester une bonne amie de ce dernier en continuant de lui faire des enfants pour que leur Führer soit content et que celui-ci puisse féliciter son propagandiste !

« Il dira d’elle à une de ses maîtresses que Magda était

"le diable" ; elle savait le faire tourner en bourrique

et agir sur lui pour le mettre souvent à terre... »

Comme il le dira à l’une de ses maîtresses « elle était le diable », ce qui montre bien qu’elle savait faire tourner en bourrique son Joseph et agir sur lui pour le mettre souvent à terre. À terre, il le sera d’ailleurs en 1938 quand elle produira son chantage, menaçant de divorcer et sachant quelle affection l’époux volage éprouvait pour ses enfants. Chez ce dernier, on a même parlé de nouvelle tentative de suicide le 19 octobre 1938. De l’égérie nazie, Himmler dira : « La rusée Magda a pris son nabot de mari dans un filet d’où il ne sortira plus et où il s’étranglera lui-même ! » C’est dire !

Il n’a jamais été question d’amour entre les deux tourtereaux, allons donc ! L’amour, un pervers narcissique ne peut en éprouver ! Ce qu’il ou elle recherche, c’est une possession de l’autre ! Une possession totale ! Magda était surtout attirée, peut-être à son corps défendant, par ce suicidaire souffrant, lui, de maniaco-dépression. Un être volage certes, qui avouait souvent avoir besoin d’elle et de ses petites manipulations. Peut-être cela le stimulait-il ? En bonne représentante du signe zodiacal du Scorpion, je dirai avec un peu d’humour qu’elle a dû souvent être tentée de « bouffer » le mâle, alors que celui-ci était pourtant considéré comme un mâle dominant au sein de la meute. Dans son dernier roman primé par la critique, le romancier et journaliste Sébastien Spitzer écrit que : « Magda mimait des extases avortées dans les bras de cet homme parce qu’elle savait déjà qu’avec lui, tout redeviendrait possible ».

Hitler avec les Goebbels, et trois de leurs enfants.

La vie de couple des Goebbels n’est pas, on l’a vu, un long fleuve tranquille, loin de là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais là aussi, il y en aura pas mal, des coups de canif. Ce qui est intéressant, dans votre livre, c’est les portraits psychologiques que vous dressez des personnages principaux. Devenue une militante convaincue du parti nazi, et animée d’une ambition dévorante, elle voue un culte à celui qui s’est promis à se consacrer, corps et âme, à l’Allemagne, Hitler. Lui et elle sont présentés, sous votre plume, comme des pervers narcissiques, et on voit qu’ils se tournent un peu autour, même si le Führer a largement poussé à ce que l’union avec Goebbels (dont vous mettez en avant les traits de maniaco-dépressif) soit mise en avant. Il les forcera même à rester ensemble lors d’une énième crise de couple. Est-ce que Magda n’a pas finalement plus d’amour, et même plus de désir, pour Hitler que pour son mari ? Hitler aime-t-il Magda ? Et Goebbels, qui semble presque être le laissé-pour-compte de cet étrange triangle, n’est-il pas devenu le mari par procuration de celle qu’on présentera bientôt (certes à ses côtés) comme la "première dame du Reich" ?

un mari par procuration ?

Joseph Goebbels est tout à fait un mari par procuration. Comme l’a écrit un biographe : pendant qu’il la pénétrait, Magda imaginait que, s’il était l’organe, l’esprit du Führer en était l’âme. Parce qu’il symbolisait une sorte de puissance et qu’elle éprouvait une sorte de fascination pour le dictateur. N’avait-elle pas avoué à plusieurs reprises que son amour pour Hitler était plus fort et qu’elle aurait même été prête à lui offrir sa vie ? Comme le disait récemment l’historien Fabrice d’Almeida dans le film réalisé et diffusé sur France 2 « Hitler l’avait accueillie au ventre car il savait être douceur, gentillesse, être attentionné et il lui avait parlé au plan des émotions en faisant de cette militante comme on disait à l’époque… une fanatique ! »

« Goebbels dit : "Magda affiche une attitude compromettante

avec le Chef qui n’est pas celle d’une dame. J’en suis malade !... »

Jaloux de cette relation Goebbels se plaindra de son épouse : « Magda affiche une attitude compromettante avec le Chef et n’est pas celle d’une dame. J’en suis malade ! » C’est démontré, les pervers narcissiques sont d’horribles séducteurs. Toutes les victimes vous le diront, on est vite pris au piège, on ne voit rien venir. Comme tout bon pervers narcissique, Magda devait déjà éprouver des regrets de s’être amourachée de Joseph Goebbels, ce qui l’avait incitée à courser Adolf Hitler, acceptant très vite d’être sa Première Dame préférée. Il faut dire que l’agité moustachu de Linz en avait fait rapidement un personnage de tout premier plan sans cependant lui lâcher ce qu’elle brûlait d’obtenir en partageant sa couche, le pouvoir absolu. D’où cette opposition avec une jeunette du nom d’Eva Braun, une rivale qu’elle traitera avec mépris et suffisance. Ce qui lui vaudra même d’être écartée un temps (1935) de l’entourage d’Adolf Hitler. L’image, toujours l’image.

« Le petit Helmuth était-il le fils du dictateur ? J’en doute,

il me semble que Hitler était bien plus un voyeur qu’un acteur... »

Peut-on parler de désir de l’égérie nazie ? Je le pense. Pour le désir qu’aurait pu éprouver Hitler pour Magda, tout est encore une fois à ramener au fait que les pervers ne ressentent rien. La mère du biographe Hans-Otto Meissner ira même jusqu’à confier à un média que le petit Helmuth Goebbels né en 1935 serait le fils du dictateur. Ce qui reste à démontrer d’autant que je considère que Hitler était bien plus un voyeur qu’un acteur. À se faire confirmer par le spécialiste qu’est François Delpla.

Magda a été mise en avant par les nazis en partie parce qu’en tant qu’ex-femme d’un grand bourgeois, et femme cultivée, elle correspond à un électorat que le parti veut mettre en avant. Et elle a des qualités. Est-ce qu’on peut dire qu’elle a à titre personnel contribué, même à la marge, aux succès et à l’ascension du parti nazi ?

un rôle dans l’ascension des nazis ?

Oui, je suis convaincu qu’elle a contribué aux succès et à l’ascension du parti nazi. Dans son Hitler et les femmes François Delpla dit qu’elle illustrait l’aptitude du régime à séduire les classes dirigeantes. L’historienne Heike Gortemaker ajoute : « À travers elle, les nazis espéraient changer leur image de petits bourgeois voyous ! » N’oublions tout de même pas qu’elle avait fréquenté une école huppée à Goslar en Basse-Saxe, que l’un de ses deux pères Ritschel l’avait initiée au monde de l’entreprise de très bonne heure et qu’il y avait eu effectivement son union avec Günther Quandt. Le lien qu’elle avait noué avec cet Onkel Führer de la famille Goebbels auquel elle ne pouvait rien refuser a également permis cette « collaboration vitrine » filmée par une propagande attentive. Ce lien avec le Führer amènera aussi certains biographes à dire qu’elle avait voulu offrir son Juif à Adi, d’où ces imprécations quant au meurtre d’Arlosoroff qui aurait été piloté par Magda elle-même, ce qui n’a pas été démontré.

« Elle aimait briller, parfois en allant même jusqu’à

éclipser les autres comme ce sera le cas

avec Emy Goering et Eva Braun. »

C’était également une manipulatrice émérite, une femme brillante parlant le français aussi bien que l’allemand, qui savait se mettre en valeur. Je lui reconnais ce talent. Elle aimait briller, parfois en allant même jusqu’à éclipser les autres comme ce sera le cas avec Emy Goering et Eva Braun.

Le couple Goebbels aura six enfants. Il passera outre les crises conjugales pour incarner, pour la propagande, - dont Joseph devient le ministre après l’accession au pouvoir des nazis en 1933 - la famille parfaite, modèle. Comment Magda conçoit-elle ce rôle qui lui est imparti et qui, de fait, lui donne on l’a dit celui de "Première Dame du Reich" (la relation de Hitler avec Eva Braun ne sera vraiment dévoilée au public qu’après leur suicide) ? Est-ce qu’en tant qu’objet de propagande, elle est soumise aux scénarios que son époux et son "époux mystique" mettent au point, ou bien fait-elle preuve de caractère, d’initiative ?

femme de tête et de caractère

Fervente adepte de l’image, j’ai la conviction qu’elle était favorable à l’idée de mettre ses enfants en scène. C’était pour elle une façon de donner, là encore, une image réhabilitante de la mère qu’elle était, devenue « la mère idéale du Troisième Reich ». Et je pense qu’elle pouvait non seulement faire preuve de caractère en privé, illustrant cette sorte de violence propre qui sied aux pervers, mais aussi afficher ses convictions comme elle le fera à la radio le jour de la Fête des mères ou à la tête du Bureau de la Mode allemande qu’elle brûlait de diriger avant d’être une fois de plus rappelée à l’ordre.

Lorsque surviendra l’épisode Lida Baarova, et que son Onkel Führer s’opposera à son divorce avec Joseph Goebbels en octobre 1938, l’historien François Delpla lui prête une réflexion acide où elle regrette que celui pour lequel elle éprouvait de l’admiration se mêle de ses affaires : « Il est le chef de l’Etat mais non de mon mariage ! »

« En bonne manipulatrice, elle a souvent été contrainte de

se raisonner envers son mari, bras droit de son Führer,

soucieuse de ne pas rompre son lien avec le dictateur. »

Une « fâcherie » avec son époux volage la verra prendre la décision en 1933 de ne pas assister à une représentation à Bayreuth où elle devait être vue aux côtés des autres dignitaires du régime. Adolf Hitler l’enverra chercher avec un avion et comme la prière venait de lui… Elle sera beaucoup moins conciliante avec son époux, qu’elle donne le sentiment d’avoir voulu terrasser pour prendre le dessus sur lui. Mais comme c’était le bras droit de ce Führer auquel elle se sentait liée… elle a souvent été contrainte de se raisonner en bonne manipulatrice, soucieuse de ne pas rompre son lien avec le dictateur.

Magda l’ambitieuse a gravi les échelons du Reich. Elle est une des rares femmes à parler véritablement de politique avec Hitler, et avec Goebbels. Que sait-on de ses sentiments à propos de deux des questions les plus sensibles du tragique règne nazi, à savoir, la guerre et les fuites en avant militaires (parfois "aventureuses") d’une part, la "Solution finale" d’autre part ? Ce dernier point me pousse à préciser ma pensée : en revenant en arrière, on se souvient que Magda s’est appelée Friedländer (Richard mourra en déportation, apparemment sans un geste d’elle), et qu’elle a failli se donner toute entière à la cause sioniste portée par son amant et amour Arlosoroff. Est-ce que Magda est antisémite durant sa période nazie ? Et si oui, l’est-elle par conviction acquise progressivement, ou par conformisme, « Parce que le Führer le veut et que Joseph doit lui obéir » ?

antisémite par conformisme ?

« Il m’est personnellement désagréable et insupportable que l’on me soupçonne d’avoir été élevée par un Juif » dira-t-elle à un média dès 1932. Sans évoquer ses liens charnels avec Victor Arlosoroff et cet étudiant juif, Ernst qu’elle continuera à recevoir dans son splendide appartement berlinois de la Reichkanzlerplatz. Les médias ne venaient-ils pas de titrer à la une en décembre 1931 à la suite de son union avec Goebbels : « Le petit Chef épouse une Juive ».

« Oui, elle était devenue antisémite par conformisme,

avec un cynisme propre justement aux pervers. »

Magda a donc été contrainte de faire table rase de ses anciennes convictions et ses amitiés juives n’avaient plus d’intérêt. Oui, elle était devenue antisémite par conformisme avec un cynisme propre justement aux pervers : « Le Führer le veut et Joseph doit obéir ». D’où sa non intervention lors de la déportation à Buchenwald de ce père dérangeant qu’était devenu Richard Friedländer. J’insiste sur le fait qu’il se soit agi de Richard Friedländer et non de Max Friedländer. Max était quelqu’un d’autre qui aurait été déporté à Sachsenhausen.

Je reviens dans mon ouvrage sur l’ensemble des Juifs auxquels elle livrera bataille dès 1931, dont la chroniqueuse mondaine Bella Fromm. La guerre et ses impacts n’auront d’importance que dans le bunker où là, elle en arrivera à critiquer son Führer adoré, tout en restant fidèle jusqu’au bout aux concepts nationaux-socialistes. En parfaite manipulatrice qui aimait souffler le chaud et le froid, elle confiera à sa seule amie : Ello Quandt, sa belle-sœur, qu’elle était parfois informée par son époux de ce qui se préparait de grave pour les Juifs.

La fin, tragique, est à peu près aussi connue que la personne de Magda : elle décide, avec Joseph, de suivre Hitler dans sa décision de se donner la mort fin avril 1945, alors que la prise de Berlin par les Soviétiques est imminente. Avec elle, leurs six enfants (12 à 4 ans). Pourtant il y avait eu des possibilités de les envoyer en lieu sûr (Quandt lui-même avait proposé de les accueillir chez lui). Magda décide pour eux tous qu’un monde où le Troisième Reich n’est plus ne vaut d’être vécu, c’est d’ailleurs ce qu’elle écrira à son fils Harald dans sa dernière lettre. Je vais me faire un peu l’avocat du diable, ou plutôt de la diablesse, pour cette question : à la fin, Magda a un peu perdu la raison. Elle croit comme une fanatique en la cause à laquelle elle a voué sa vie, ses quinze dernières années. Elle voit la perspective d’une mainmise de l’Armée rouge sur l’Europe de l’est, et peut-être l’Allemagne, ce qui la terrifie parce qu’on lui a toujours appris que le communisme, c’était quelque chose de terrible. Et d’ailleurs, elle peut aussi se dire que, si l’évasion de ses enfants capotait, s’ils étaient pris, ailleurs ou dans le bunker, ils pourraient subir des sévices effroyables. Bref, est-ce que, du point de vue de cet esprit malade, les frontières sont vraiment si claires que ça, entre acte égoïste et "acte d’amour", entre meurtre et sacrifice ? C’est un crime froid et totalement conscient, ou c’est le dernier acte d’une folie consommée ?

acte final : égoïsme, ou amour ?

N’a-t-on pas dit après avoir entendu tous les témoins survivants qu’elle aurait eu la possibilité d’échapper aux Russes et de quitter le bunker le 29 avril 1945 avec Hanna Reitsch en avion pour se livrer éventuellement aux autres Alliés ? Si du moins ils l’avaient arrêtée.

« En 1938, elle avait déjà menacé de "prendre ses enfants

avec elle" pour que leur père puisse éternellement

se reprocher son inconduite. »

Je crois que c’est là où je veux différencier l’analyse que j’en ai faite, de celle de la propagande nazie. Pour moi, cet assassinat n’est pas un acte d’amour mais un acte intéressé. Toujours prisonnière de cette image et de ce que l’on pensera d’elle post-mortem, elle choisira cette solution de meurtre. Pas mal pour un être qui dans son délire ou ce qu’elle simulait comme tel, avait à faire des choix ultimes. Dont cette lettre à son cher fils Harald. Un document que le sociologue Gérald Bronner assimile à un manque de sincérité. Précisons tout de même qu’en 1938, avant le début de la guerre, elle avait déjà menacé de « prendre ses enfants avec elle » dans un acte suicidaire pour que leur père puisse éternellement se reprocher son inconduite. Ce qui a fait dire à l’écrivain Tobie Nathan que ses enfants n’étaient pour elle que de simples objets, une autre caractéristique démontrant sa perversion narcissique !

Dans le bunker, il s’est agi d’un crime froid, parfaitement mis au point par un propagandiste qui avait su convaincre son épouse, gagnant de ce fait et à nouveau son admiration en lui faisant miroiter cette image à laquelle elle était sensible et que l’on conserverait d’elle après sa mort. Et cela a fonctionné ! Magda n’admirait en effet plus Joseph depuis l’affaire Lida Baarova.

La mère de Magda, Auguste Behrend, lui survivra huit années durant ; son fils Harald vingt-deux ans. Vous le dites bien dans le livre, une des raisons du meurtre de ses enfants, c’est la terreur de se dire que, devenus grands, ils pourraient renier ce que ses parents ont été, et ce en quoi elle a cru. Que sait-on du jugement que sa mère, et son fils, ont porté sur ses engagements, et sur ses derniers actes ?

son fils, sa mère

Il y a eu, et c’est plus grave, préméditation. Fabrice d’Almeida, lorsqu’il livre ses impressions à la fin du film d’Antoine Vitkine, partageant mon avis sur le fait qu’il y ait eu une mise en scène, dira : « Si ça se trouve, les enfants Goebbels auraient renié ce passé-là, et ils l’auraient reniée, elle, et ça elle n’en voulait pas ».

« Si Harald Quandt avait commenté les engagements de sa mère,

je ne suis pas sûr que cela aurait profité à l’empire Quandt

dont il avait hérité avec son demi-frère Herbert. »

Harald Quandt n’a, que je sache, pas commenté les engagements de sa mère. Et puis, s’il l’avait fait, je ne suis pas sûr que cela aurait profité à l’empire Quandt dont il avait hérité avec son demi-frère Herbert et qu’il gèrera avec lui jusqu’en 1967 avant de disparaître.

Quant à Auguste Behrend, la mère menteuse, elle donne le sentiment d’avoir regretté son attitude de mère non aimante. Mais sans incriminer davantage sa fille. Aux portes de la dépression, elle livrera en 1952 des commentaires à un média Schwäbische Illustrierte dans un article intitulé : Ma fille, Magda Goebbels dont je n’ai pu avoir que des extraits et qui sont en majorité repris par Anja Klabunde.

L’histoire de Magda Goebbels est très actuelle, en ce sens qu’elle refuse, une vie de jouissance dénuée de sens, et de superficialité. Vous l’avez dit, tout cela était aussi "intéressé", "bassement matérialiste" : elle craignait absolument qu’une hypothétique prise de pouvoir par les communistes n’attente à son mode de vie confortable, mais tout de même, il y a de ça. Elle recherche une cause dans laquelle se donner à fond, et tant pis si cette cause fut la pire de toutes : ambitieuse forcenée, elle a trouvé une place, la sienne, dans la société et dans un monde nouveau, à construire. Le parallèle a pas mal été fait avec les embrigadés de Daech, qui se sont impliqués dans cette autre aventure criminelle, parce qu’elle leur promettait autre chose qu’une monotone et tranquille : une aventure. Et parce qu’on leur a fait miroiter qu’ils pourraient devenir des pionniers dans le monde à venir, plutôt que des pions parmi des millions dans une société faisant la part belle à l’individualisme, et au consumérisme à outrance. Est-ce que ça vous parle, et vous interpelle, cette thématique ? Et est-ce que c’est une question aiguë pour nos sociétés où la perte de sens, et la crise de foi, paraissent gagner du terrain ?

résonances actuelles ?

Bien sûr que cela m’interpelle, même si je n’ai pas du tout étudié les embrigadés de chez Daech. Mais je crois qu’ici, il importe de revenir au fait que Magda Goebbels ne voulait pas perdre ses biens à un moment où les communistes représentaient une sorte de péril. Elle, elle voulait justement continuer à pouvoir consommer, pouvoir garder ce que la République de Weimar avait permis aux gens aisés !

La question que vous soulevez sur cette perte de sens est pour moi lié à autre chose, à une manipulation d’êtres qui n’ont pas un intellect avancé et qui ont été en échec scolaire quand ils fréquentaient l’école. Ce sont souvent des illettrés. Encore que, si l’on repense à l’attaque contre les tours du World Trade Center en 2001, on ait eu devant nous des terroristes (al Qaida) qui ne donnaient pas le sentiment d’être des illettrés, et capables très vite d’acquérir des rudiments leur permettant de piloter un avion.

Vous portez un jugement globalement très dur, et avec peu de compassion pour le personnage de Magda, dont vous dites à la fin qu’elle aura été « sans âme, vidée de l’intérieur dès son enfance par une mère castratrice ». Mais est-ce que vous n’avez pas eu, en travaillant sur elle, sur sa vie, des moments d’empathie pour elle ? Comme, de la compréhension pour un être humain qui se laisse glisser vers l’horreur absolue ? Est-ce que c’est le mal absolu, Magda ? Ou bien est-ce plus subtil que ça ?

Magda, le mal absolu ?

Oui, c’est vrai mais cela étant, devrait-on pardonner aux pervers narcissiques d’être ce qu’ils sont devenus ? Et devrait-on pardonner leurs crimes à des gens comme Fourniret et consorts parce qu’enfants ils ont subi une castration et les attaques de proches ?

À un seul moment j’ai éprouvé de la compassion pour cette Magda. Lorsque je décris dans mon ouvrage ses pratiques masturbatoires au couvent des Ursulines de Vilvoorde. Relisez les toutes premières pages de celui-ci lorsque j’évoque une Magda abandonnée qui se faisait plaisir : «… en étouffant ses cris et, tout en restant aux portes de ce qu’elle estimait admissible, ayant le sentiment de s’embarquer pour des univers autrement plus épanouissants que ne l’était la triste existence à laquelle elle était confrontée depuis sa venue au monde… »

« Le mauvais avait déjà germé en Magda,

bien avant sa découverte des nazis. »

Je ne crois pas qu’elle se soit laissé glisser vers l’horreur absolue. Tout a été méthodiquement élaboré, elle voulait se mettre à l’abri en n’hésitant pas, ce faisant, à sacrifier ceux qui se dressaient sur sa route. Épouse de Quandt, on dit qu’elle avait déjà dans l’idée de faire chanter son époux avec toutes ces lettres retrouvées qu’il n’avait pas pris la précaution de détruire. Et, que je sache, c’était bien avant sa découverte des nazis ! Le mauvais avait déjà germé en elle, malgré tout ce qu’a pu en dire après-guerre son amie Ello Quandt pour la défendre ! Encore qu’Ello me donne un autre sentiment, celui d’avoir été un être sous son emprise et la victime d’une manipulation qui a très bien fonctionné d’un bout à l’autre. C’est justement toute la force des pervers narcissiques de savoir séduire autour d’eux en déformant au besoin les agissements des uns et des autres.

Hypothèse farfelue mais, je crois, intéressante : si vous pouviez lui poser une question, une seule, quelle serait-elle ?

Magda, une question ?

Je lui aurais demandé par le truchement d’une lettre « à la Guy Carlier » si, au moment de son geste meurtrier, elle avait conscience du risque qu’elle encourrait sur le plan de la réincarnation. Bien que je ne sois pas convaincu qu’elle me réponde après avoir lu toutes ces lettres que lui a adressées de Buchenwald son père Richard et restées sans réponse. Du moins s’il faut en croire l’un des amis de celui-ci et de tous « ces rêves qui ont été piétinés ».

« Maria-Magdaléna,

« Après tous ces meurtres commis dans le bunker, est-ce que

vous imaginiez pouvoir vous réincarner un jour

dans d’autres enveloppes terrestres ? »

Sans vouloir m’adresser à vous avec ce titre ronflant de Frau Doktor Reichsminister que vous appréciiez tant, je serais curieux de compléter un point qui est resté trop vague. Lorsque vous étiez encore une adolescente, vous avez été prise d’une véritable passion pour le bouddhisme, convaincue sans doute par les applications que l’un de vos deux pères, Oskar, en avait tirées. Mais, sincèrement, après tous ces meurtres commis dans le bunker, est-ce que vous imaginiez pouvoir vous réincarner un jour dans d’autres enveloppes terrestres ? Je ne sais pas moi, mais le karma ça existe ! Il est impossible que vous n’en n’ayez jamais entendu parler ! À l’inverse de vous, et sans maîtriser le sujet à fond, je dirais même que vous risquez de vous trimbaler une quantité impressionnante de casseroles derrière vous pendant quelque temps ! Car, les bouddhistes le reconnaissent quand ils parlent de l’effet boomerang et de karma négatif, il va bien falloir payer la note un jour, en admettant que vous n’ayez pas, déjà, commencé à la payer. L’addition risque même d’être lourde chère Maria-Magdaléna, sauf à plaider pour un acte d’honneur ou un sacrifice et là, vous ne me ferez pas croire que les notions d’honneur et de sacrifice aient pu intercéder dans votre décision de tuer vos gamins. Car cette histoire de menace russe, ça ne tient pas la route ! Admettez-le ! Que vous ayez eu peur de la menace que l’Armée rouge faisait planer sur les populations allemandes vaincues et que vous ayez eu peur pour vos enfants, vous admettrez que c’est un peu tiré par les cheveux ! Surtout qu’Hanna Reitsch vous avait proposé deux jours avant de quitter le bunker en avion avec eux !

Bon, je sais, vous allez me dire qu’ils se sont peut-être déjà réincarnés avec un karma nettement moins négatif que le vôtre et que !...

Je dois d’ailleurs avouer que le fait de vous imaginer réincarnée sous les traits d’une… Palestinienne vivant à Jérusalem m’a trotté dans l’esprit. Pouvoir vous imaginer à un endroit qui est, en ce moment, très convoité par les Juifs, cela ne manquerait pas de sel. Mais, voulez-vous que je vous dise, ça serait même vachard, surtout après tout ce que vous leur avez fait subir à la fin de votre existence !

En conclusion, et en admettant que cela ait pu être le cas, il va vous falloir du courage car si cela se vérifiait, vous allez en avoir besoin. Mais ce sera peut-être aussi le début d’un nouveau combat, plus à même de rompre le mauvais lien qui vous rattache à votre précédente existence et cette fois-ci générateur d’un karma plus positif.

Alors, bon courage Maria-Magdaléna ! »

J’aimerais, Louis Pétriac, vous inviter à présent à me parler un peu de votre activité d’éditeur : comment ça marche ? Est-ce que c’est compliqué, ce travail, et êtes-vous heureux de la manière dont il se présente jusqu’à présent ?

vie d’éditeur

Par les liens qu’il m’a permis de nouer, le bilan est plutôt positif. Même s’il ne m’a pas permis de mettre d’argent de côté et de développer bien plus mon label de « la communication par l’émotion ! »

Deux ouvrages sur une vingtaine ont vraiment marché, au-delà même de mes espérances :

Le tout premier avec cet hommage "Chanson française" avant que ma banque ne me coupe les vivres, alors que je m’apprêtais à publier un ouvrage de l’humoriste Jacques Bodoin, une gloire des années soixante-dix, ami d’ailleurs du Compagnon de la Chanson Marc Herrand. Qu’est-ce que j’aurais aimé entreprendre ce travail avec Jacques Bodoin, le père du célèbre Ernest « le Paganini de l’arithmétique » et qu’est-ce que je regrette d’avoir dû céder aux injonctions de cette banque ! C’était en 2009 et je mettrai quelque temps à me ressaisir avant de repartir de l’avant.

Le second, avec ce récit sur le maquisard : Ma guerre à moi… résistant et maquisard en Dordogne. Deux ouvrages qui s’écoulent toujours.

Compliqué, ça l’est toujours un peu ! Les difficultés quelles sont-elles ? Elles sont liées à une meilleure diffusion qui aurait sans nul doute permis d’obtenir de bien meilleurs résultats. Soucieux de défendre mes intérêts, j’ai par exemple refusé dernièrement de rétribuer les gens de la FNAC en leur allouant 55 à 65% du prix d’un ouvrage à cause de leur refus de prendre en charge les frais de port ! Ils venaient de me commander trois ouvrages m’invitant à accepter des conditions insupportables ! Et puis, il m’aurait fallu davantage de moyens que je n’en n’ai eu, même si je continue à me battre pour que cela s’améliore. Une structure vient de se créer pour les petits éditeurs qui ne facture que 45% du prix des ouvrages et qui avance les frais de port : expressediteur.com. Peut-être cela changera-t-il après cet ouvrage sur Magda dont les éditions Perrin n’ont pas voulu et que j’ai absolument voulu publier rapidement après tout ce que j’avais trouvé d’exploitable. N’oublions tout de même pas que le journaliste Sébastien Spitzer venait de sortir ses Rêves qu’on piétine et qu’un film avait été programmé sur France 2 qui avait déjà été diffusé en Belgique et en Suisse. On parlait donc beaucoup de l’égérie nazie depuis le printemps 2017.

« Dur, dur pour un micro-éditeur non diffusé de se faire connaître !

Il faut avoir la rage et ne jamais capituler, proposer aux auteurs

leur propre site de promotion et les aider souvent à animer ceux-ci.

Heureusement que les réseaux sociaux et qu’Internet existent ! »

Cela étant, je n’ai pas perdu d’argent sur une production avec, assez souvent, des ventes situées entre 300 et 500 exemplaires : autisme, magnétisme, témoignage d’entrepreneur. Dur, dur pour un micro-éditeur non diffusé de se faire connaître ! Il faut avoir la rage et ne jamais capituler, proposer aux auteurs leur propre site de promotion et les aider souvent à animer ceux-ci. Heureusement que les réseaux sociaux et qu’Internet existent !

Sans vouloir pasticher Gérard de Villiers, je viens de créer ma propre SAS que j’espère pouvoir transmettre à un repreneur quand je m’arrêterai victime de l’âge, mais tant que j’ai la force… Puisqu’une majorité d’ouvrages intemporels continuent de s’écouler dix ans après être sortis, pourquoi devrais-je arrêter, même à 68 ans ? Reconnaissons quand même que j’ai eu beaucoup de chance car du caniveau, parvenir à créer un truc pareil, croyez-moi, il fallait en vouloir et être un peu allumé !

Quels sont vos projets, vos envies ? Que peut-on vous souhaiter pour 2018 ?

projets et envies

J’essaie d’amener un homme qui vient de la rue à croire davantage à ce qu’il fait, m’inspirant d’une autre réussite, celle de Jean-Marie Roughol, un SDF, aidé, c’est vrai, par le politique Jean-Louis Debré. Ma nouvelle relation a en plus un coup de crayon fabuleux. Nous avons pour projet de lancer un appel sur Internet et de récolter quelques fonds (Ulule.fr) pour lui permettre de boucler son premier projet littéraire.

« Faudrait-il laisser de côté sans le publier un message

porté viscéralement par quelqu’un qui éprouve

des difficultés à écrire sans faire de fautes ? »

Comme je fonctionne en solo en externalisant une partie de la production, je ne peux publier que très peu d’ouvrages. Mais il faudrait peu de choses et que l’on se décide à m’envoyer des trucs beaucoup plus publiables que ceux que j’ai reçus et où il fallait quasiment tout refaire. Encore que je reconnaisse avoir jusqu’à présent bien plus acheté des histoires que la façon dont ils étaient écrits ou présentés. Mais, faudrait-il laisser de côté sans le publier un message porté viscéralement par quelqu’un qui éprouve des difficultés à écrire sans faire de fautes ?

Je viens de proposer sur le compte Twitter de Decal’Age Productions éditions une collaboration à certains animateurs de blogs littéraires et à des lecteurs ou critiques. C’est dire si je mesure l’importance que peuvent avoir pour les éditeurs qui ne bénéficient pas de conditions de diffusion optimales une telle collaboration.

Qu’est-ce que l’on peut me souhaiter ? Un peu plus d’un millier d’exemplaires sur un prochain bouquin pour que je puisse faire enfin appel à un attaché de presse, le point faible de Decal’Age Productions éditions. Car quand on ne fait pas d’ouvrages sur ceux qui nous gouvernent, que l’on appartient pas aux élites, ou que l’on ne parvient pas à tisser des liens avec un chroniqueur, c’est extrêmement compliqué de séduire un média et de défendre un projet. Même quand il est bien ficelé.

Un dernier mot ?

Oui qui pourrait être destiné à tous ceux qui entreprennent. Qui que vous soyez et quels que soient les moyens dont vous disposez, faites-le, surtout si vous en avez envie ! Pour ne pas regretter à la fin de ne pas l’avoir tenté.

Mes remerciements Nicolas Roche à vous ainsi qu’à votre structure Paroles d’Actu pour avoir pris le temps de m’écouter défendre ce qui n’a pas de prix...

« Une photo de moi prise à Strasbourg avec mon complice Marc Herrand, l’ancien

Compagnon de la Chanson de la période Edith Piaf auteur en 1946 d'un mégatube

repris par la petite Australienne Tina Arena, "Les Trois Cloches" »

Un commentaire ? Une réaction ?

Suivez Paroles d’Actu via Facebook, Twitter et Linkedin... MERCI !