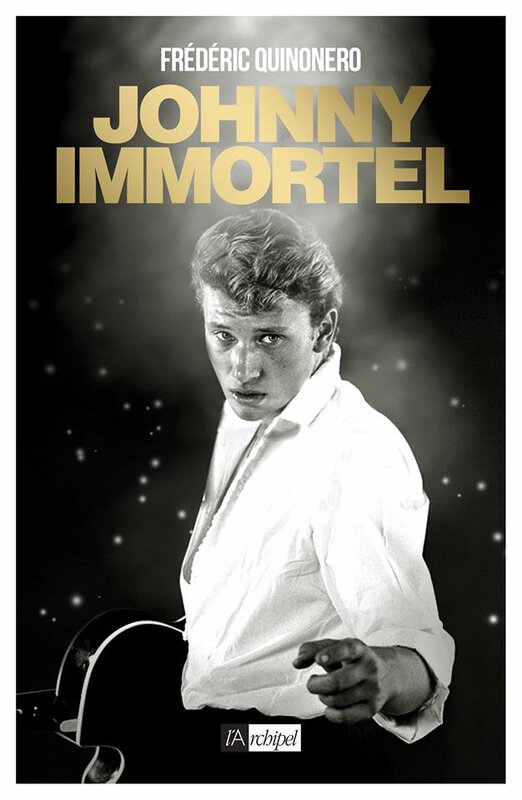

Dans une dizaine de jours, il est prévu que Michel Sardou donne les deux derniers concerts de sa carrière (il les avait repoussés il y a peu, pour raison de santé). Une dernière danse ; après, si on en croit ses promesses en tout cas, ç’en sera fini de sa carrière de chanteur. Et quel chanteur ! Quelle carrière ! 53 ans de carrière, 100 millions de disques vendus. Deux interviews de biographes, deux articles ont déjà été consacrés à l’artiste et à l’homme, sur Paroles d’Actu : l’un avec Frédéric Quinonero (juin 2014), l’autre avec Bertrand Tessier (octobre 2015). Je raconte un peu, dans mon intro du premier article, mon histoire perso par rapport à l’artiste Sardou ; je ne le referai pas ici et invite ceux que ça intéresse à relire ce texte, et ces deux docs.

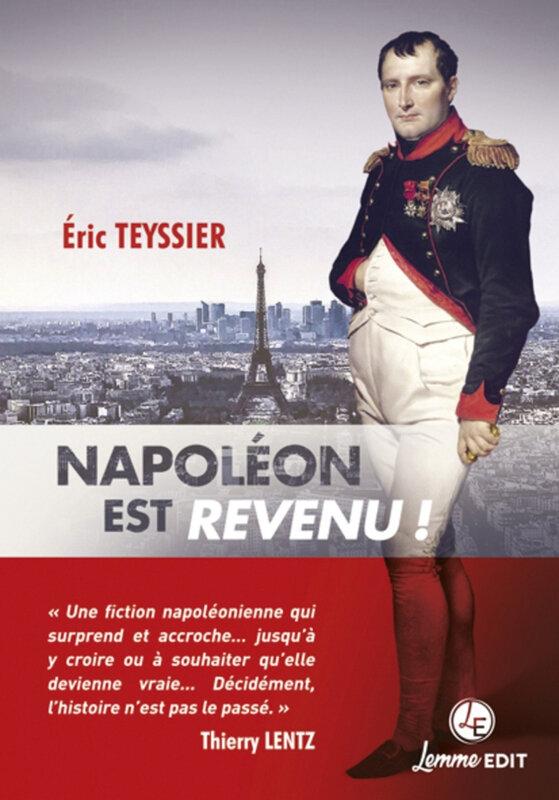

À partir du 4 avril, la nouvelle bio que Frédéric Quinonero consacre à Sardou, Michel Sardou : sur des airs populaires (City éditions) sera dispo dans toutes les bonnes librairies. Si vous lisez régulièrement ce blog, vous connaissez bien Frédéric, sa force de travail, sa grande capacité de synthèse, la qualité de sa plume, et l’heureuse bienveillance dont il fait montre dans ses ouvrages : je ne peux que vous inviter à aller découvrir ce livre, et suis prêt à parier que vous ne serez pas déçus.

Il y a quelques semaines, j’ai fait la connaissance, via internet, de Bastien Kossek, un garçon très sympa et très fan de Sardou qui, lui aussi, porte un projet d’ouvrage ambitieux sur le chanteur : ça s’appellera Regards, c’est en cours de développement, et ce sera suivi de près ! J’ai proposé à Frédéric et à Bastien de répondre à une interview croisée sur Sardou. Chacun a répondu aux questions de son côté, il ne sait pas ce que l’autre a répondu. Deux générations d’auteurs qui aiment Sardou et écrivent sur lui, ça se ressent, et c’est très intéressant.

Je suis heureux, également, d’avoir invité, comme guests surprises, deux amis fidèles, connus au temps où j’étais actif sur la très chaleureuse communauté de l’An Mil : son webmaster Gianni, alias Giros, et Dominique alias Lanatole, une des fans les plus actives. Deux personnes adorables qui ont accepté de m’écrire, chacun, un texte émouvant où il racontent leur histoire avec Sardou. Ils se sont également trituré les méninges, et à l’occasion crevé le coeur pour choisir, parmi le répertoire de leur idole, 15 chansons dont pas plus de la moitié de gros tubes, à ma demande. Histoire d’avoir, en fin d’article, une liste de chansons moins connues à proposer aux lecteurs qui le connaissent moins. Avec Frédéric et Bastien, ça fait quatre listes. Avec moi, ça fait cinq. Je me suis donc prêté au jeu moi aussi.

Mes chansons, donc. La colombe (1971). Danton (1972). Le France (1975). Je vous ai bien eus, La vallée des poupées, La vieille (1976). Je ne suis pas mort je dors (1979). La pluie de Jules César (1980). Le mauvais homme (1981) version live 2011. Il était là (1982). L’An Mil, Vladimir Ilitch (1983). Vincent (1988). Putain de temps (1994). Rebelle (2010). Comment ça j’ai déjà atteint les 15 ? Je vais les mettre où, Un enfant et Le monde où tu vas ? Mais qui a posé cette règle à la c**... ? ;-) Une liste, très personnelle, comme chacune des cinq listes de cet article, parce que comme le dit Bastien Kossek, « il y a un Sardou pour chacun ». Je précise au passage que j’ai parsemé l’article de beaucoup, beaucoup de liens vers des chansons sur YouTube, pour que les lecteurs les découvrent.

Je demande aussi, parmi les questions posées, aux intervenants de sélectionner un objet ou une photo emblématique de Sardou, pour eux. J’ai pris cette photo, hier soir : ce 33T de l’album de 1976, pour moi de loin le meilleur de Sardou. Il appartenait à mon père. N’ayant pas de saphir pour le vieux tourne-disque (NB : dans la to do list), je n’ai pas écouté de vinyle depuis belle lurette. Mon père, donc, était ouvrier, et compagnon de route de la CGT sincèrement attaché aux valeurs portés d’amélioration des conditions de travail et de vie des plus laborieux. Je crois qu’il s’était éloigné de Sardou, en partie parce que le Sardou engagé, ça l’embêtait un peu, et que ça ne se limitait pas à la belle image du patron de la CGT l’embrassant sur les chantiers de Saint-Nazaire à l’époque du France. Il avait été un peu étonné de voir que j’aimais Sardou, mais m’avait proposé de me prendre un billet pour aller le voir une première fois, en 2005. J’avais pris deux billets, un pour moi, et un pour lui.

Un soir de juillet de cette année, direction le beau cadre du théâtre antique de Vienne (Isère). Très beau show, et un Sardou au top. Mon père, plus jeune que Sardou de quatre ans, me fait comprendre après le concert qu’il a apprécié ce moment. « Il a encore la forme, le père Sardou. Et tu as vu, quand il a chanté L’Aigle noir de Barbara, il a levé la main au ciel, vers la vierge (celle de la chapelle qui surplombe la scène). » Il avait aimé. Bien sûr, tout comme moi, il aimerait moins Allons danser, chanson sortie un an plus tard, un titre qui avait un côté « moralisateur dans le confort » assez déplaisant, et qu’on aurait cru écrit par François de Closets : « Parlons enfin des droits acquis, Alors que tout, tout passe ici bas, Il faudra bien qu’on en oublie, Sous peine de ne plus jamais avoir de droits ». Et cette ligne, qui sonne décidément bizarre dans une chanson : « Se prendre en charge, et pas charger l’État... ». Préférer, de loin, sur ce thème de la transmission bienveillante, Le monde où tu vas. Bref. Mon père n’est plus là aujourd’hui, mais je suis content d’avoir partagé cette soirée de juillet 2005 avec lui. Et de lui avoir redonné l’envie de s’intéresser à Sardou, dont il avait aussi un album live daté de 1971, et que j’ai toujours (le saphir, le saphir !).

En janvier 2013, j’avais écrit des questions pour Michel Sardou (on ne sait jamais !) et les avais envoyées à un site officiel par je ne sais plus quel biais. Deux jours après je recevais ce mail, un de ceux qui m’auront le plus touché. « Je serais ravi de répondre à vos questions (...) mais, de grâce, n’en posez pas trop à la fois. Cela ressemblerait à un livre écrit à deux. De plus, je n’aime pas parler de moi. À la question des regrets, je n’en ai aucun. Ceux qui n’ont pas compris à l’époque ne comprendront pas plus demain. Pour le reste, j’ai suivi une route ; celle qu’il y avait devant moi. J’ai commencé à écrire très jeune, ce qui pourrait expliquer quelques maladresses, mais je ne m’excuse jamais. Sauf quand je suis impoli. L’avenir ? Je verrai bien. Ou mieux, je ne le verrai pas. Il est désormais derrière moi. Bien à vous, Michel. » Il n’y aura pas d’interview à la suite de cet échange, mais ce mail, venant de lui (quand même, LUI !) m’avait vraiment fait plaisir. L’avenir, on vous le souhaite radieux et chaleureux Michel. Merci à toi pour tout ce que tu as donné. Merci à vous tous, Dominique, Gianni, Bastien, Frédéric, pour vos contributions pour cet article exceptionnel. Hommage à un artiste authentiquement populaire. Une exclu Paroles d’Actu. Par Nicolas Roche.

Michel Sardou : sur des airs populaires, City éditions, 2018.

F. Quinonero : « Faut-il désespérer…

de vous revoir chanter un jour ? »

MICHEL SARDOU - LA DERNIÈRE DANSE - HOMMAGE

partie I : l’interview croisée

Frédéric Quinonero, Bastien Kossek bonsoir, et merci à vous deux d’avoir accepté de répondre à mes questions, pour Paroles d’Actu. Frédéric, les lecteurs du blog savent déjà qui tu es, ils connaissent tes écrits... Bastien, en ce qui te concerne, ce n’est pas encore le cas. Quelques mots sur toi, sur ton parcours ?

Bastien Kossek : Déjà une question difficile (sourire) ! Je suis incapable de trouver le mot qui résumerait mes activités. Si je faisais du pain, je dirais que je suis boulanger, et ça serait très simple (rires) ! Là, c’est un peu plus compliqué, à l’image de mon parcours, finalement. On peut dire que je suis un « touche-à-tout » principalement attiré par l’interview : un passeur de parole. Provoquer la rencontre, recueillir les témoignages, organiser une conversation, apprendre des choses, en comprendre d’autres : voilà ce qui me passionne en premier lieu. Au fond, c’est le sens de tous les jobs que j’ai faits jusqu’ici : une petite émission de télé sur Melody (« Rendez-vous avec… »), de la radio sur France Bleu, de longs entretiens pour le site internet du journal L’Équipe, l’animation des débats lors d’avant-premières dans les cinémas UGC, et l’écriture de documentaires pour une société de production audiovisuelle.

Votre actu à tous les deux est très colorée Sardou, et ça tombe plutôt bien, puisque c’est le fil conducteur de notre échange. Pour toi, Frédéric, il y a la sortie de ta dernière biographie, Michel Sardou, sur des airs populaires (City Éditions, avril 2018) ; quant à toi Bastien, c’est un projet de livre qui, petit à petit, prend forme. Quelle est, pour l’un et pour l’autre, l’importance de Michel Sardou dans votre univers musical, et peut-être dans votre vie ? Sans forcément en faire une « maladie », est-ce qu’on peut parler d’histoire d’amour, et si oui depuis quand existe-t-elle ?

F. Quinonero : « Je chantais Les Bals populaires debout

sur la table à la fin des repas de famille ! »

Frédéric Quinonero : J’ai eu une culture musicale très populaire. Et Michel Sardou a fait partie de ces chanteurs que j’entendais dans le transistor, à la télé chez Guy Lux ou les Carpentier. Ses chansons étaient reprises dans les bals pendant les fêtes de village. Ce sont ces souvenirs-là qui me viennent quand je pense à lui. Je l’ai connu avec Les Bals populaires (d’où le titre de mon livre, qui m’est venu spontanément), que je chantais debout sur la table à la fin des repas de famille, et il a accompagné toute ma vie depuis mon enfance, avec Johnny, Sylvie, Sheila, Dassin, Fugain, toute cette génération-là. Je me souviens de La Maladie d’amour que le type des autos tamponneuses de la fête foraine d’Anduze passait sans arrêt pendant l’été 73, puis de mes premiers flirts sur Je vais t’aimer et Dix ans plus tôt. Puis Je vole, le bien-nommé, que j’avais piqué à Montlaur, et l’album « Verdun » (1979) qu’on écoutait en boucle avec mon ami Bruno et ses potes dans les rues de Lyon… Mes madeleines à moi.

Bastien Kossek : (rires) Pour ma part, elle court, elle court… depuis le milieu des années 2000 ! Il faut savoir que ma maman – mais aussi ma grand-mère, mes tantes… – ont toujours adoré Sardou. C’est un peu une maladie familiale, un virus qui se transmet ! Ma mère, c’est une grande admiratrice ! Quand elle était ado, elle a fait partie de son Fan Club – seulement un an, par manque de moyens – et sa chambre était tapissée de posters de Michel. Enfant, j’ai été bercé par ses chansons, et je crois même que j’ai appris à lire avec les livrets qui se trouvaient à l’intérieur de ses albums. Des photos en témoignent (sourire) ! Après, j’ai connu une période – comme tout le monde, j’imagine – durant laquelle j’ai voulu me différencier, ne pas écouter la même chose que mes aînés. Alors, dans la voiture, pour ne pas entendre Sardou, j’écoutais des groupes de rock, le volume des écouteurs à fond ! Et puis, petit à petit, je suis revenu dans le droit chemin (rires). D’abord avec l’album « Du plaisir » (2004), qui était très moderne dans ses sonorités et, définitivement, grâce à « Hors Format » (deux ans plus tard, en 2006), qui est une merveille, que ce soit dans l’écriture, le choix des thèmes, les ambiances. Depuis, Sardou ne m’a plus quitté, et il a même pris une place assez centrale dans ma vie…

Parlez-nous, l’un et l’autre, de votre démarche pour vos ouvrages respectifs, s’agissant de leur construction mais aussi, en particulier, les prises de contact, les témoignages recueillis... Je crois que le tien, Bastien, sera largement composé de témoignages inédits. Quant à toi Frédéric, je sais que cette bio a été autorisée par l’intéressé après avoir été validée par son épouse Anne-Marie. En quoi diffère-t-elle de Vox Populi, le premier ouvrage que tu avais consacré à Sardou en 2013 ?

Frédéric Quinonero : J’ai repris la trame de Vox Populi, un compromis entre la biographie chronologique et les thématiques des chansons de Michel. J’ai tout revu, relu, modifié, amélioré, actualisé. Je ne sais pas relire un texte de moi sans le corriger phrase après phrase. Alors, cinq ans après, tu penses !... Vox Populi était très illustré, et le texte se perdait un peu parmi toutes ces belles images. J’avais envie qu’il soit mis en valeur, qu’il se suffise à lui-même. C’est le cas ici. Ensuite, Cynthia (la fille de Michel Sardou, qui est également écrivain, ndlr) et Anne-Marie Sardou l’ont relu et approuvé. Puis, Vline Buggy (auteure de Les Bals populaires, Et mourir de plaisir et J’habite en France, ndlr) m’a écrit une belle préface. C’était le moment ou jamais de le sortir, puisque se tourne la page musicale de la carrière de Michel.

B. Kossek : « Quand il a annoncé qu’il arrêtait

sa carrière de chanteur, j’ai ressenti comme une forme

d’urgence : c’était maintenant ou jamais. »

Bastien Kossek : En tant que fan, puisque c’est comme ça que me considère avant tout, j’avais envie de quelque chose de neuf. J’ai trop souvent été frustré par des interviews répétitives, des reportages convenus, etc. Ça faisait longtemps que j’avais envie de proposer autre chose, mais je me freinais. Je ne connaissais, ni Sardou, ni son entourage, et je ne savais pas comment y accéder. J’avais l’impression d’être au pied d’une montagne. Et puis, je ne me sentais pas vraiment légitime. C’est une envie profonde que j’avais, mais je repoussais un peu le truc. Quand il a annoncé qu’il arrêtait sa carrière de chanteur, j’ai ressenti comme une forme d’urgence : c’était maintenant ou jamais. J’ai beaucoup réfléchi, me suis posé pas mal de questions. Que suis-je capable de faire ? Que pourrais-je apporter de nouveau ? Qu’est-il envisageable de proposer ? Je savais pertinemment que Michel ne s’impliquerait pas directement dans ce projet. Même si c’est une idée qui me séduisait, j’avais conscience qu’un livre d’entretiens – avec lui – n’était pas réalisable. Alors, j’ai imaginé un recueil autour du thème du regard, afin que des personnes très différentes, qui l’ont côtoyé dans des circonstances diverses, me racontent « leur » Michel Sardou.

Regards, de Bastien Kossek. Visuel temporaire.

Ce printemps 2018, c’est la date qui a été choisie par Michel Sardou pour tirer sa révérence, et quitter la scène musicale (disques et concerts), après une ultime tournée (ses deux derniers concerts, prévus pour la fin mars, ont été repoussés à la mi-avril pour raisons médicales). Il ne quitterait pas le monde du spectacle mais irait un peu plus encore vers le théâtre. Déjà, est-ce que vous y croyez, à un retrait définitif du monde de la chanson ? Et quel regard portez-vous, à la fois sur cette dernière période, et bien sûr sur sa carrière, qui se sera donc étendue sur cinq décennies ?

(restera-t-il encore ?)

Bastien Kossek : Ce n’est pas la première fois que Sardou annonce qu’il arrête la chanson, ou plutôt qu’il planifie une fin de carrière musicale à court ou moyen terme. Quand il avait une trentaine d’années, déjà, il l’évoquait ! Il était définitif, disait : « Dans cinq ans, j’arrête la chanson ! » Simplement, c’est beaucoup plus facile d’annoncer ça quand on est jeune et en pleine possession de ses moyens, qu’aujourd’hui. À l’âge qui est le sien, je pense que c’est une décision sans retour possible. Une décision qui, au fond, ne doit pas le laisser insensible. Je pense qu’il n’arrête pas le cœur léger : il le fait parce que c’est un homme digne, relativement lucide. Je dis relativement, parce que d’un côté, il a conscience que ses capacités vont baisser avec le temps, et que certaines chansons – Je vais t’aimer, pour prendre l’une des plus emblématiques – ne sont plus adaptées à sa voix, ni à l’homme qu’il est. D’un autre côté, je pense qu’il aurait pu – j’aimerais écrire, qu’il peut – faire évoluer sa carrière, piocher dans d’autres titres de son imposant répertoire, aller vers plus de dépouillement, de simplicité, de proximité. Il y a eu des fins de carrières magnifiques ! Prenez – dans un autre style – Johnny Cash, que Sardou adore, et qui a su se réinventer dans les dernières années…

F. Quinonero : « Je crois sincèrement que son souhait le plus cher

est de terminer sa carrière au théâtre. Comme son père. »

Frédéric Quinonero : Il a vraiment décidé d’arrêter la chanson. C’est une décision qui couvait depuis quelques années. Je crois qu’il est allé au bout de ses envies et de ses possibilités. Sa tessiture vocale s’est réduite avec le temps, et il a conscience que Sardou qui chante Le France ou J’accuse avec une octave en moins dans la voix ce n’est plus Sardou ! Il y a aussi une question d’endurance : il faut avoir la santé pour chanter de ville en ville… La scène c’est donc fini. Alors, peut-être, si l’inspiration revient, on aura droit à un nouveau disque… Mais je crois sincèrement que son souhait le plus cher est de terminer sa carrière au théâtre. Comme son père.

Sardou a traversé plusieurs époques, il s’est essayé à différents styles. Le chanteur a évolué, l’homme a mûri. Est-ce qu’il y a une époque, un Michel Sardou que vous, vous préférez ? Un album que vous mettriez en avant ?

Frédéric Quinonero : Sans hésitation, et malgré les polémiques qu’il a suscitées à ce moment-là, les années 1970. Mon côté nostalgique me renvoie à l’album « J’habite en France », le premier qu’on m’a acheté quand j’étais môme. Mais mon préféré, si j’en juge d’après le nombre de plages que j’apprécie, est « Verdun » (1979). Outre les souvenirs personnels que m’évoque l’écoute de ce disque, je ne me suis jamais lassé de titres comme Je n’suis pas mort, je dors, L’Anatole, Carcassonne ou Verdun. Du grand Sardou !

L’album « Hors Format » (AZ-Universal, 2006), choix de B. Kossek.

Bastien Kossek : Je vais te faire une réponse de Normand, parce que l’homme, je l’aime à toutes les périodes (sourire) ! Je découperais sa carrière en trois périodes distinctes. D’abord, il a été un mec fougueux, d’une totale clarté dans ses sentiments comme dans ses intentions, parfois maladroit, et profondément épicurien. Ensuite, à partir des années quatre-vingt, j’ai l’impression qu’il a évolué, tendant vers plus de retenue, de pondération. Il a alors acquis une véritable stature, et il était très brillant dans chacune de ses prises de parole. Enfin, une dernière période – depuis dix ans, peut-être – qui semble condenser les deux précédentes, à ceci près qu’il n’a plus rien à prouver – tout en restant professionnel – et qu’il fait désormais ce qu’il a envie.

Quant à l’album, ce serait « Hors Format », forcément ! Pour moi, c’est la quintessence de ce qu’a proposé Sardou : c’est varié, puissant, audacieux. Il y a des grandes fresques qui ont fait sa légende (Beethoven), des chansons populaires dans la lignée de ses plus grands tubes (Valentine Day), des titres extrêmement forts émotionnellement (Les yeux de mon père, Nuit de satin), des thèmes de société qui visent juste (Les villes hostiles), et des morceaux d’une noirceur insoupçonnée dans son répertoire (On est planté, Je ne suis pas ce que je suis). Je crois que cet album est le plus personnel et le plus créatif qu’il ait réalisé. En te répondant, je m’aperçois que je mets de côté Jacques Revaux, à qui je voue pourtant une admiration sans bornes, et sans qui Sardou n’aurait sans doute pas accompli la même carrière. Un crève-cœur de te répondre, donc !

Sardou a su s’entourer, à son meilleur, des auteurs et des compositeurs les plus talentueux de leur époque. Mais on remarque aussi, dans les crédits de ses albums, que souvent, il apparaît parmi les auteurs - moins en tant que compositeur. Finalement, dans quelle mesure a-t-il effectivement « écrit » (et non pas simplement « retouché ») certaines de ses chansons ? Combien en a-t-il écrites en propre ? Frédéric, peut-être ?

Bastien Kossek : Je laisse donc Frédéric te répondre, tout en précisant que pour mon livre, j’ai interrogé trois des co-auteurs majeurs de Sardou. Ce qu’ils disent de lui – en tant qu’auteur – est aussi passionnant qu’instructif…

F. Quinonero : « À la grande époque, lors de sa collaboration

avec Pierre Delanoë, Sardou édulcorait le côté "engagé à droite"

de son partenaire par son penchant romanesque... »

Frédéric Quinonero : Entre 80 et 90 chansons sont créditées à son nom seul en tant que parolier. J’ai compté neuf titres qu’il a entièrement écrits, paroles et musique : J’y crois, L’Anatole, Verdun, Les Noces de mon père, Mélodie pour Élodie, 55 jours, 55 nuits, La Chanson d’Eddy, Tout le monde est star, La vie, la mort, etc... Difficile ensuite d’estimer sa part réelle de créativité (d’autant qu’elle varie selon l’inspiration) dans les collaborations avec Delanoë, Dessca, Billon, Dabadie, Barbelivien, Vline Buggy et les autres. Il a souvent dit que Vline Buggy – et elle le confirme dans la préface qu’elle m’a écrit – lui avait appris à aller à l’essentiel dans l’écriture, à se débarrasser de la mauvaise poésie qui parasitait ses premiers textes, à l’époque Barclay. Jacques Revaux prétend que Sardou intervenait toujours sur l’écriture d’une chanson, à pourcentages variables, et même si ce n’était qu’un apport minime il apportait la touche finale, ce qui faisait que la chanson allait marcher, le truc en plus, la cerise sur le gâteau. On peut s’aventurer à dire aussi qu’à la grande époque, lorsqu’il travaillait en complicité avec Pierre Delanoë, l’un (Delanoë) y allait franco dans le côté « engagé à droite », que Sardou édulcorait par son penchant romanesque… Ce fut le cas notamment dans Vladimir Ilitch : Delanoë a versé dans le pamphlet anticommuniste, tandis que Sardou s’est laissé porter par le souffle épique de l’histoire.

Michel Sardou traîne depuis les années 70 et les chansons les plus polémiques (Je suis pour, qu’il dit avoir été maladroite ; Le Temps des colonies, dont il déplore qu’elle soit lue au premier degré ; on peut aussi citer dans les années 80 et 90 les titres engagés Vladimir Ilitch, Le Bac G, et plus tard la dispensable Allons danser) une image d’ « homme de droite », largement amplifiée par des prises de position, sur le plan politique notamment. Alors, cette image, réalité ou, comme souvent avec lui, pas « noir ou blanc mais d’un gris différent » ?

Bastien Kossek : Le truc, c’est que ce sont les chansons que tu cites qui ont été mises en avant. Si, en début de carrière, Sardou avait rencontré le succès avec des titres comme Danton, God save, ou Zombie Dupont, peut-être qu’on lui aurait apposé l’étiquette du chanteur de « gauche ». Bon, je reconnais qu’avec ces trois chansons, les chances de succès étaient minces (rires) ! Personnellement, le positionnement politique des titres de Sardou, c’est un débat qui ne m’a jamais vraiment intéressé. C’est réducteur, et un peu vain…

F. Quinonero : « Par tradition familiale, en souvenir de Fernand

qui se levait quand De Gaulle parlait dans le poste,

Sardou s’est longtemps dit gaulliste... Aujourd’hui,

il ne croit plus en l’homme providentiel. »

Frédéric Quinonero : Il est plutôt de droite, oui. Et ne peut concevoir l’idéal de gauche, communautaire et égalitaire. Cela ne fait pas partie de son éducation. Même s’il n’est pas contre les tendances redistributives que l’on trouve le plus souvent à gauche. Par tradition familiale, en souvenir de Fernand qui se levait quand De Gaulle parlait dans le poste, Sardou s’est longtemps dit gaulliste. Mais on ne sait plus trop ce que ça veut dire, être gaulliste, aujourd’hui. Comme beaucoup de Français, la vérité ne vient jamais d’où il l’attend. Et il ne croit plus en l’homme providentiel. Aux dernières élections, il a trouvé en Macron un bon compromis. Ni de droite, ni de gauche. Mais on peut espérer que ses espoirs seront encore déçus. (Rires)

Est-ce que dans votre vie, l’un et l’autre, vous avez été « gênés » parfois d’aimer Sardou, par rapport à vos proches, vos amis, etc ? Par rapport à l’image qu’il dégagerait, à ses prises de position, etc. C’est « dur » parfois d’assumer qu’on aime Sardou, franchement ?

Frédéric Quinonero : Je vais reprendre ce que je te disais dans une précédente interview. Adolescent, quelques chansons m’ont marqué, mais le personnage me dérangeait. Comme je baignais dans un milieu de gauche, on ne tolérait pas autour de moi qu’un chanteur use de sa notoriété pour se prononcer en faveur de la peine de mort, à un moment crucial où l’opinion publique réclamait à cor et à cri la tête d’un homme – finalement, cet homme fut emprisonné, puis un autre, inculpé dans une autre affaire et dont la culpabilité demeure discutable, fut guillotiné. En réalité, je répétais ce que l’on disait autour de moi, car j’étais très jeune. Pas tant dans ma famille, car mon père adorait Sardou, que dans mon cercle d’amis et celui de ma sœur, plus âgée que moi. À la radio ou dans les fêtes de village, j’aimais entendre Je vais t’aimer ou Le France, alors que je m’interdisais d’acheter les disques. Même J’accuse, j’aimais bien ! Notamment son intro pompière… Mais au lycée, je ne m’en vantais pas.

B. Kossek : « Plus le mec en face de moi se montre méprisant

au sujet de ma passion pour Sardou, plus j’en rajoute.

Je vais même te dire : j’adore ça ! »

Bastien Kossek : J’ai vite compris qu’aimer Sardou était perçu de manière très particulière, mais je n’ai jamais été gêné. Au contraire, plus le mec en face de moi se montre méprisant à ce sujet, plus j’en rajoute. Je vais même te dire : j’adore ça ! Je me rappelle qu’au lycée, au-delà des idées préconçues que j’entendais sur l’artiste que j’admirais un mec m’avait lancé : « Mais il est vieux, ton Sardou ! Quand il va mourir, tu vas pas être bien ! » Alors, pour être aussi con que lui, j’avais répondu : « C’est sûr que ça me fera plus de peine que quand ça sera ton tour ! » C’était pas hyper malin, mais je le pensais profondément (rires). Quant à mes amis, je crois qu’ils apprécient tous Sardou ! Faut dire que je ne leur ai pas laissé le choix (rires). Plus sérieusement, je pense qu’il y a un Sardou pour chacun, que tout le monde – dans la variété de son répertoire – peut trouver de quoi être concerné, ému, enthousiasmé. Mon meilleur ami est un grand fan de rap, mais quand je fouille dans sa playlist Deezer, je trouve toujours quelques titres de Sardou…

Sardou proclame souvent qu’il « n’est pas l’homme de ses chansons », sous-entendu, sauf dans de rares cas, il ne raconte pas sa vie mais se met dans la peau de personnages. Est-ce pour cette raison qu’on a tant de mal à cerner l’homme derrière le personnage parfois ? En tout cas, il se démarque ici d’autres artistes, qui vont plus volontiers vers des chansons personnelles. Est-ce que cette espèce de détachement vis-à-vis de ce qu’il chante a des conséquences sur la manière dont on perçoit l’homme (une image un peu froide qui pour certains peut encore lui coller à la peau), et dont ses chansons sont reçues par le public (puisqu’elles ne racontent pas sa vie, on peut s’identifier plus facilement à elles) ?

« Je n’sais pas faire le premier pas,

Mais vous savez déjà tout ça.

Je n’suis pas l’homme

De mes chansons, voilà. »

Salut, 1997.

Bastien Kossek : Je pense que Michel Sardou aime brouiller les pistes, rebattre les cartes. En tant qu’auteur, je crois que c’était une réelle volonté tout au long de sa carrière. Sans doute ne souhaitait-il pas livre du prêt-à-penser, avec des chansons trop typées, trop datées ou trop précises, préférant ainsi laisser de l’espace à l’auditeur. Il a toujours voulu que le public soit, en quelque sorte, le co-auteur des chansons…

Frédéric Quinonero : Il a construit son image et sa notoriété sur l’art de la provocation. Mais s’il est évident que pour certaines chansons à polémique, comme Les Villes de solitude ou Le Temps des colonies, il campe un personnage, cela l’est moins pour d’autres où la différence entre l’artiste et ses personnages est ténue – je pense en particulier à Je veux l’épouser pour un soir qui, curieusement, n’a pas suscité de controverse à sa sortie. Mais c’est vrai qu’il affichait souvent au gré de ses « incarnations » un visage plutôt grave, fermé, le rictus rageur, le poing serré, l’allure guerrière. Dans Je vais t’aimer, qui était une chanson d’amour, mais pas le genre sentimental, plutôt le truc hyper sexué, il incarnait le mâle dans sa virilité plénière – ce qui avait pas mal révulsé les féministes. C’est une image dont il a eu beaucoup de mal à se défaire. Pour beaucoup, il est le type qui sourit quand il se brûle !

Est-ce qu’avec la fin de la carrière d’un Sardou, on n’assiste pas un peu à la disparition des artistes transgénérationnels, capables de parler massivement aux « cheveux blonds » comme « aux cheveux gris » en même temps ? Et Sardou a-t-il vraiment été de ceux-là d’ailleurs ? Je précise ma question : quand les jeunes aimaient Sardou dans les années 70, est-ce que les « vieux » faisaient eux aussi déjà partie de son public ?

Bastien Kossek : Je crois qu’il a toujours été transgénérationnel, en effet…

F. Quinonero : « Sardou, avec sa cravate et ses costards

trois pièces des débuts, faisait plutôt garçon de bonne famille

qui plaisait aux enfants, tout en rassurant les parents. »

Frédéric Quinonero : C’est La Maladie d’amour, justement, qui a installé définitivement Michel Sardou dans la spirale du succès et lui a permis de gagner la fidélité d’un public, le plus large qui soit, « de sept à soixante-dix-sept ans ». Mais je ne l’ai jamais perçu comme le chanteur d’une génération, ainsi que l’a été Johnny, par exemple. Sardou, avec sa cravate et ses costards trois pièces des débuts, faisait plutôt garçon de bonne famille qui plaisait aux enfants, tout en rassurant les parents. Cette popularité-là, il l’a gardée. Aujourd’hui, moi qui fais partie des « cheveux gris », je partage avec les « cheveux blonds » un intérêt assez vif pour certains chanteurs qui remettent au goût du jour la chanson française traditionnelle. Je pense à Gauvain Sers ou Vianney.

Lors d’interviews que vous m’aviez accordée, toi Frédéric, tu me disais que Sardou avait « traduit en chansons l’âme d’un peuple ». Un peu plus tard, Bertrand Tessier, également biographe du chanteur, m’avait confié penser que Sardou n’avait « pas son pareil pour capter l’air du temps ». Quel est ton avis sur la question, Bastien ? Sardou, quelle marque, quelle trace ?

Bastien Kossek : Je trouve que ce sont des « punchlines » très efficaces, et très justes.

Donnez-moi, tous les deux, après y avoir bien réfléchi, une liste de 15 chansons de Sardou, celles que vous garderiez s’il vous fallait faire un choix sacrificiel. En essayant de ne pas inclure à la liste plus de la moitié de grands succès, histoire de faire découvrir des perles méconnues à nos lecteurs ?

Frédéric Quinonero :

- Je vole ;

- Le France ;

- Restera-t-il encore ;

- Je vous ai bien eus ;

- Je vais t’aimer ;

- Verdun ;

- Je viens du sud ;

- Si j’étais ;

- Vladimir Ilitch ;

- Io Domenico ;

- Musulmanes ;

- L’acteur ;

- Le bac G ;

- Qu’est-ce que j’aurais fait, moi ? ;

- S’enfuir et après.

Bastien Kossek : Voici ma liste ! J’ai fait ça très sérieusement, presque méthodiquement… Mais si tu me demandes de refaire le même exercice dans une semaine, tu peux être sûr que la moitié des chansons aura changé (rires) !

- Madame je (il avait vingt ans et, déjà, quel auteur !) ;

- La vallée des poupées ;

- La vieille ;

- Le prix d’un homme ;

- Dossier D ;

- Le verre vide ;

- Rouge ;

- Délivrance ;

- Les routes de Rome ;

- Elle en aura besoin plus tard ;

- Le grand réveil ;

- La chanson d’Eddy ;

- Les yeux de mon père ;

- Valentine Day ;

- J’aimerais savoir.

Une photo perso, de concert ou d’un objet fétiche, que vous rattachez à Sardou ?

Frédéric Quinonero : Je ne suis pas trop fétichiste. Mais je suis très attaché aux choses de l’enfance. Et les objets qui concernent Sardou sont forcément des disques, les premiers qu’on m’a offerts : le 33 tours vinyle de « J’habite en France » ou encore le single de « Je t’aime, je t’aime ».

Sardou, en trois adjectifs ?

B. Kossek : « Populaire. Irréductible. Imprévisible. »

F. Quinonero : « Bougon. Sincère. Populaire. »

Si vous pouviez lui adresser un message, ou lui poser une question là, à l’occasion de cette interview (imaginons qu’il nous lise), ce serait quoi ?

Bastien Kossek : Accepteriez-vous de rédiger ma préface (rires) ?

Frédéric Quinonero : Ma question est : faut-il désespérer… de vous revoir chanter un jour ?

Vos projets pour la suite ?

Bastien Kossek : Acheter les droits d’une pièce de théâtre majeure, et la proposer à Michel Sardou (rires) !

Frédéric Quinonero : Continuer.

Un dernier mot ?

Bastien Kossek : Merci Nicolas pour cet entretien fouillé ! Pour une fois, je suis de l’autre côté, puisque c’est moi qui réponds aux questions… et je dois avouer que c’est difficile ! Maintenant, j’ai hâte de découvrir les réponses de Frédéric, lui souhaitant – au passage – un énorme succès pour sa biographie consacrée au chanteur qui nous a réunis durant cette interview !

Frédéric Quinonero : Salut.

Frédéric Quinonero. Q. : 25/03/18 ; R. : 27/03/18.

Bastien Kossek. Q. : 25/03/18 ; R. : 30/03/18.

partie II : parce que c’était lui, parce que c’était moi... (ou le choix du fan)

Dominique, alias Lanatole

29/03/18

Introduction : Pourquoi Michel ?

Episode 1 :

« Michel, mon premier amour d’adolescente... »

J’avais quoi ? 13/14 ans, et cet été-là, sur toutes les ondes et à longueur de journée, on entendait cette « bombe atomique » : La Maladie d’amour ! Alors, pour cette toute jeune adolescente que j’étais, il était impossible que je ne tombe pas amoureuse pour la première fois de ma vie ! Ce fut pour Michel ! Une maladie incurable puisqu’encore aujourd’hui, presque sexagénaire, je suis encore, voire même plus qu’auparavant, admirative de cet artiste !

Episode 2 :

Eté 77 : la rencontre avec celui qui allait devenir l’homme de ma vie, le père de mes enfants... On s’est rencontrés tout simplement dans un bal populaire, il a proposé de me ramener chez moi et ô surprise une cassette tournait, qu’il avait mise en fond sonore, c’était l’album « J’habite en France » ! Et de cet album là, je ne connaissais que les titres phares, Petit, Les Ricains, Les Bals populaires et bien sur la chanson éponyme… et lorque j’ai entendu cette voix sur des chansons inconnues pour moi, j’avoue que le jeune homme que je venais de rencontrer prit une importance pour le restant de ma vie, que je ne soupçonnais pas alors.

Episode 3 :

Mars 2005 : je n’avais jamais vu Michel en concert jusqu’à ce jour de Saint Casimir (hormis un concert en 2002 à la maison des Sports de Clermont-Ferrand, mais j’étais très mal placée et donc ce ne fut pas un souvenir impérissable). Ce jour-là, grâce à internet, grâce à l’An Mil et à son webmaster Giros, je rencontrais des fans aussi frappés que moi ! Pour la première fois de ma vie j’allais partager cette passion qui m’anime depuis 1973 et qui est indéfectible, avec d’autres !

Le concert : premier rang, plein centre. Je n’ai vu que LUI, rien d’autre : pas de jeux de lumière, pas de musiciens, pas de choristes. Juste MON Michel… énorme émotion jusqu’aux larmes sur L’Aigle noir, qu’il interprète de manière magistrale...

J’avais préparé un papier sur lequel j’avais écrit en gros : MICHEL JE T’AIME, telle une ado ! Je le lui ai montré, il m’a fait un signe de la main, un clin d’oeil et voilà comment il a fini de m’achever dans cet amour éternel.

Episode 4 :

Tournée 2007 : elle m’a emmenée au quatre coins de France, et même jusqu’en Belgique, au Forest National. Je me suis regorgée de Michel, comme si toutes ces décennies de frustration me poussaient à le voir, encore et encore ! J’ai dû faire 16 ou 17 dates. Ce fut épique, inoubliable, excitant, passionnant et je ne le regrette pas, car ça m’a permis aussi de rencontrer des humains formidables dont, certains font partie aujourd’hui de mes amis intimes, et rien que pour ça je ne peux qu’aimer davantage Michel !

Epilogue :

2017/2018 : ce qui sera probablement sa « Dernière Danse », comme il nous l’a annoncé.

« J’ai savouré chaque concert de cette dernière tournée,

pour cela reste gravé à jamais dans ma mémoire intime… »

Je suis donc allée le voir 9 fois pour cet ultime opus et j’ai essayé de savourer chaque instant. Sa voix est encore au top, toujours frissonnante, chaleureuse (lorsqu’il n’a pas de laryngite bien sûr !) ; sa démarche n’est plus très assurée (douleurs au dos ?) mais son amour pour nous, le public, il ne fait que nous le chanter, nous le dire, nous le répéter ; je l’ai trouvé en communion totale avec nous. J’ai savouré chaque concert, pour cela reste gravé à jamais dans ma mémoire intime… bien consciente que je vivais mes derniers concerts avec lui, mais bienheureuse qu’il nous offre cette Dernière Danse. Sur mes deux derniers à Dijon, j’ai bien évidemment pleuré avec tous ceux qui étaient devant, c’était vraiment très, très émouvant ! Lorsque le rideau se ferme sur Michel à la fin, qu’il disparaît, on sait alors, qu’on ne reverra plus notre chanteur, en chantant...

Je ne suis pas triste qu’il arrête la chanson, il a sûrement raison de s’arrêter au sommet de son art. Je suis heureuse d’avoir pu vivre toutes ces heures de concerts à fond. Il va nous manquer, même si on le retrouvera sans doute sur les planches d’un théâtre ici ou là. Mais on a la chance qu’il soit encore vivant !

« Ma photo préférée de tous les temps »

Pourquoi j’aime Sardou ?

- parce que sa voix, en premier lieu ;

- parce que sa culture (histoire, littérature...) ;

- parce que son intelligence ;

- parce que ses textes profonds ;

- parce que son romantisme (et oui !) ;

- parce que ses grandes chansons, qui resteront à la postérité ;

- parce que ses musiques variées (il a su s’entourer des meilleurs compositeurs) ;

- parce qu’il a suivi sa ligne de conduite avec ses contradictions (ou évolutions) assumées ;

- parce que son professionnalisme, son perfectionnisme ;

- parce que sa sensibilité ;

- parce qu’il est un homme libre (comme il le martèle sur sa dernière tournée) ;

- parce que son humour décapant, provocateur parfois ;

- parce que son autodérision ;

- parce que l’homme ;

- parce que c’était lui…

Mon choix de 15 chansons (torture mentale)

- - - - -

Gianni Rosetti, alias Giros

Créateur et webmaster du très beau site An Mil / Sardou.ch.

30/03/18

« Ça fait déjà longtemps qu’on se connaît... »

Cela fait maintenant 35 ans qu’on se connaît.

Et il est entré dans ma vie par le plus grand des hasards...

J’ai 47 ans aujourd’hui, donc à l’époque je devais avoir une douzaine d’années, c’est dire le parcours effectué avec Michel, jusqu’à aujourd’hui.

Moi qui était passionné de cinéma et de séries TV, la musique ne m’intéressait pas vraiment. Cette époque de ma vie a été marquée par le divorce de mes parents, je n’allais pas très fort... cela m’a profondément marqué. Mon père est parti, je ne l’ai que très peu revu. La blessure était immense, elle l’est encore aujourd’hui ; on ne s’est jamais rapprochés.

Je ne sais pas grand chose de lui... On ne s’est revus que peu de fois durant toutes ces années. Je me souviens d’une fois où j’avais été chez lui. J’y avais aperçu des 45 tours de Michel. Peut-être l’aimait-t-il aussi, je n’en sais rien...

« Ce soir-là, il m’a touché au plus profond de moi-même. »

Bref j’étais un gamin pas très heureux, avec peu d’amis. Un soir, alors qu’on était chez des amis, ma mère discutait à la cuisine, et moi j’étais seul au salon regardant la télé. Je zappe sur une émission de variétés et là, Michel apparaît. Il chante... je ne me souviens plus de quelles chansons exactement. Seigneur, cette voix m’a bouleversé, elle m’a profondément touché... Il se passait quelque chose en moi, une émotion terrible. Cet homme avec ce regard si sévère (comme on le disait de lui...). Moi, j’y ai vu une grande tendresse, dans son regard. Comme avait dit Yves Montant, « il a le regard sévère, mais l’œil tendre ». Ce soir-là, il m’a touché au plus profond de moi-même.

Et ce soir-là, il m’a sans doute sauvé la vie. Cette rencontre a été une des plus belles de ma vie, une lumière est apparue, l’espoir... Cette passion naissante pour cet artiste a été salvatrice pour moi, et là tout a commencé : une très belle histoire, qui dure encore jusqu’à aujourd’hui. On ne s’est plus jamais quittés et on ne se quittera jamais. Michel et moi, c’est pour la vie.

Dès le lendemain donc, je tannais ma mère pour qu’elle m’achète un des ses albums. Il fallait absolument que j’écoute cette voix, ce timbre si particulier, qui avait réussi a atteindre mon cœur, les tréfonds de mon âme. J’insistais tellement, qu’elle est venue avec une K7 de Michel, « Chanteur de jazz », et là une chanson me plait énormément : Voyageur immobile. C’est avec elle que tout a commencé, et c’est avec elle que tout s’achèvera...

Cette incroyable aventure venait de commencer, Michel faisait désormais partie de ma vie ; il allait devenir très important pour moi, il serait là dans les bons comme dans les mauvais moments. Grâce à lui, j’ai remonté la pente. Ce fut la course aux chansons. Il me fallait toutes les connaître. Lorsque j’ai commencé à travailler, quelques années après, je faisais le tour des magasins pour trouver des K7 de Michel avec des chansons que je n’avais pas. Le bonheur ultime, quand je découvrais ce titre que je ne connaissais pas. Magique !

Puis l’instant tant attendu, l’heure du premier concert. Michel sera à Lausanne, j’en tremble encore de bonheur... le voir pour de vrai, là devant moi... Comme le dit le grand Jacques Revaux, dans un concert de Michel on en reçoit plein la figure, et pas qu’une fois mais pendant 25 chansons... Il était là... et c’était tellement émouvant, cette homme avec cette voix venue d’ailleurs, son regard plein de tendresse, et cette communion avec son public... Une soirée de rêve, gravée à jamais dans ma mémoire.

« Il a sans aucun doute remplacé un peu mon père,

qui m’a tant manqué, et qui a toujours été absent. »

Depuis je n’ai jamais cessé de la suivre : concerts, émissions, théâtre... et comme le disait ma mère, « regarde, il y a ton père qui passe à la télé... » (Rires) Oui c’était vraiment très fort, ce lien qui nous unissait, et ça l’est toujours resté. Il a sans aucun doute remplacé un peu mon père, qui m’a tant manqué, et qui a toujours été absent.

Si Michel pouvait se douter du poids important qu’il a eu dans ma vie... il m’a redonné l’envie d’avoir envie, à un moment où tout était sombre pour moi. J’ai rencontré plein de gens formidables grâce à lui, je lui dois beaucoup... Michel et moi, c’est « l’histoire sans fin », la maladie d’amour... une fois qu’on l’a...

Et maintenant vivement la suite de l’histoire...

Mes chansons ? Évidemment celles liées aux pères...

partie III : le choix des fous

Citées 3 fois sur 5 (60% des fous):

La Vallée des poupées (1976)

L'An Mil (1983)

Citées 2 fois sur 5 (40% des fous):

Restera-t-il encore / La colombe (1971)

Le France (1975)

Je vais t'aimer (1976)

Je vous ai bien eus (1976)

Un roi barbare (1976)

La vieille (1976)

Je ne suis pas mort, je dors (1979)

Verdun (1979)

Il était là (1982)

Vladimir Illitch (1983)

Délivrance (1984)

Vincent (1988)

Le grand réveil (1992)

Putain de temps (1994)

Les yeux de mon père (2006)

Et vous, racontez-nous, aussi...

Un commentaire ? Une réaction ?

Suivez Paroles d’Actu via Facebook, Twitter et Linkedin... MERCI !