Clément Camar-Mercier : « L'écriture est en moi depuis que j'ai des souvenirs »

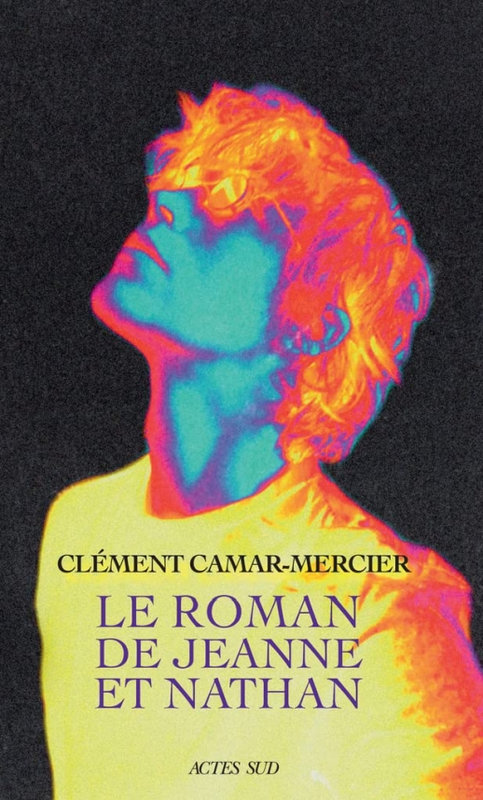

Le Roman de Jeanne et Nathan (Actes Sud) compte parmi les ouvrages de fiction qui ont fait parler en cette rentrée littéraire. C’est un premier roman, écrit par quelqu’un qui, d’ordinaire, écrit plutôt des pièces de théâtre, quand il n’est pas occupé à traduire Shakespeare. Pour un coup d’essai, Clément Camar-Mercier a frappé fort : fort pour les qualités littéraires et narratives de ce livre (ne me croyez pas sur parole, je ne suis pas critique littéraire, allez y jeter un oeil) ; fort surtout parce qu’il aborde cash des thèmes qui dérangent, la drogue, la pornographie, deux cache-sexe pour nous parler en fait de nos addictions, donc de nous dans ce qu’on peut avoir de très intime. Dérangeant donc. Parfois très cru. Tendre aussi. Et de temps à autre, de vrais chocs qui vont faire ressentir au lecteur un attachement véritable envers les personnages (allez jusqu’à la fin, vous me comprendrez).

Comme chez Shakespeare, auquel Clément Camar-Mercier n’entend pas se comparer, mais dont il revendique qu’il l’a inspiré, on passe assez vite du tragique au comique, sans oublier de retourner au tragique. À la fin de notre entretien téléphonique, que j’ai pris le parti de retranscrire tel qu’il fut, vivant et détendu, je lui ai demandé si le livre se vendait bien, aidé par les très bonnes critiques qu’il a reçues ; il m’a répondu avoir compris une chose, un mois après la rentrée littéraire : la critique ne fait pas vendre. Sujets touchy, on y revient. Mais il faut gratter, voir ce que cachent ces thèmes qui grattent : la drogue, le porno, presque des prétextes. Encore une fois je ne suis pas critique, je ne lis pas tant de romans que ça, mais je crois que celui-ci mérite d’être lu, a fortiori parce que c’est un premier roman. Surtout parce qu’il est chouettement bien écrit et parce qu’après l’avoir reposé, on réfléchit. Exclu Paroles d’Actu, par Nicolas Roche.

EXCLU - PAROLES D’ACTU

Clément Camar-Mercier : « L’écriture

est en moi depuis que j’ai des souvenirs »

Le Roman de Jeanne et Nathan (Actes Sud, août 2023).

Clément Camar-Mercier bonjour. Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce premier roman, et en quoi l’activité du romancier diffère-t-elle de celle du dramaturge ? Quelles difficultés, contraintes, libertés nouvelles avez-vous rencontrées ?

L’idée du roman, je l’ai depuis très longtemps. J’ai su depuis petit que j’écrirais un jour un roman, ou qu’en tout cas j’essaierais d’en écrire un. Je ne peux pas dire que l’exercice diffère réellement de la manière dont j’exerce la dramaturgie : le travail est un peu le même, je suis dans un bureau, avec un crayon, un ordinateur. Le moment clé, ça a été ce jour, je ne sais plus exactement quand, où j’ai imaginé ces deux personnages, sans savoir au départ si ce serait pour une pièce de théâtre ou autre. Ces personnages sont nés avant toute chose, et je me suis dit assez vite qu’ils feraient de bons personnages de roman. Je me suis lancé, j’ai pris une année sabbatique pour essayer d’écrire leur histoire, finalement pas sous la forme d’une pièce de théâtre mais d’un roman.

La grande différence avec mon travail de dramaturge, c’est que, comme il s’agissait d’un premier roman, je n’avais pas d’éditeur du tout. Quand j’écris pour le théâtre, je sais que la plupart du temps quelqu’un m’attend, j’écris donc en pensant à cette personne, à une mise en scène... Là j’étais vraiment seul, j’ai écrit pour moi, sans contrainte. Écrire sans se soucier de ce que ça allait donner.

Au niveau d’une mise en scène, etc...

Oui, vraiment, personne ne m’attendait. J’ai écrit ce roman comme je le voulais. Écrire pour le théâtre suppose de vraies contraintes...

Le Roman de Jeanne et Nathan (Actes Sud) nous fait rencontrer les deux personnages-titres, deux êtres toxicomanes et surtout malheureux dans leur vie, avant qu’eux-mêmes ne se rencontrent et forment un couple : Jeanne, une actrice porno réputée dans son milieu et qui, cela n’est pas incompatible, est aussi d’une grande culture ; Nathan, qui enseigne le cinéma à l’université. Ça a été quoi, la genèse de cette histoire ?

Je savais ce que je voulais raconter à la base : une histoire d’amour entre deux personnes qui ne se croient plus capables d’aimer. Et qui, donc, vont à un moment retrouver cette possibilité d’aimer. Une fois que j’ai eu ça en tête, j’ai essayé d’imaginer le pourquoi de leur blocage. Assez vite est venu un autre thème, celui des addictions. Alors, pour eux en particulier, il s’agit de la drogue, mais d’autres addictions sont évoquées dans le livre. Je ne voulais pas tant faire un livre sur la drogue que sur l’addiction en général. En montrant ce que fait la drogue dans le corps, dans la psyché des personnages, j’ai voulu que tout le monde puisse se reconnaître dans ces comportements addictifs, même si le lecteur ne prend pas telle ou telle substance que le gouvernement a décidé d’appeler "drogue". Il y a aussi cette idée que la manière d’être addict aujourd’hui nous empêche d’avoir un contact à l’autre et donc à l’amour. J’en ai donc fait des drogués.

Il a ensuite fallu leur trouver un métier. J’ai trouvé l’idée de la pornographie intéressante par rapport à cette histoire d’addiction : le rapport à la sexualité, à la pornographie aujourd’hui coupe souvent de la possibilité d’un amour. Dans cette consommation sexuelle, il y a l’idée d’un contact à l’autre, une idée de l’amour qui se perdent. J’ai donc pensé qu’il serait bien que Jeanne soit actrice pornographique. C’est d’ailleurs un métier dramaturgiquement intéressant pour le roman. Et j’ai souhaité aussi que le cinéma soit présent dans le livre. J’ai fait des études de cinéma, et j’ai voulu que Nathan travaille dans ce domaine, sans forcément être un artiste. Il y a chez Nathan quelque chose de manqué, un échec : il n’a pas réussi à faire des films, et se retrouve donc à faire une thèse en cinéma, à enseigner.

Tout cela, leurs métiers, leur addiction, pose le décor, j’ai trouvé intéressant de raconter sur cette base leur vie d’avant, leur rencontre, et tout ce que vous savez...

Effectivement on comprend bien, à la lecture de votre roman, que le sujet n’est pas tant celui de la drogue, drogue telle qu’on l’entend au sens premier du terme en tout cas, que celui de l’addiction, de la dépendance à quelque chose qui sert de béquille pour qui a du mal à affronter la vie. Tous dépendants à quelque chose ? Vous aussi ?

Oh oui. Je ne m’exclus absolument pas sur ce point du reste de la société. Après, est-ce qu’on est tous dépendants à quelque chose ? L’idée d’être dépendant n’est pas en soi forcément quelque chose de grave, on va tous l’être, ça peut être une passion, un emploi du temps, on a tous nos petites névroses... Le problème c’est l’addiction, stade qui vient après la dépendance me semble-t-il. Finalement, affronter la vie c’est accepter qu’il y ait un manque. Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, un trou, un gouffre. Ces moments d’ennui, et un manque ne pouvant être comblé : il peut être spirituel, philosophique, transcendantal, appelez-le comme vous voulez. La toxicomanie, l’addiction, ça vient à partir du moment où on ne supporte plus le manque. On est toxicomane dès lors que ce manque doit être rempli. Ce n’est plus l’effet qui est recherché, mais la prise est censée combler ce manque. À partir du moment où on refuse qu’il y ait un manque ontologique dans la vie, où on n’en supporte pas l’idée, alors fatalement on devient tous addict à quelque chose.

Des paradis artificiels...

Oui mais pas que. Songez aux téléphones portables dans le métro, dans la queue à la boulangerie... Aujourd’hui, l’ennui, s’ennuyer est devenu péjoratif. On ne supporte plus le vide. La peur du vide, c’est la condition humaine, il faut l’accepter. À partir du moment où vous acceptez qu’il y ait ce vide, je crois que vous pouvez être dépendant de manière tout à fait légitime, parce que la vie tout de même nous amène à des dépendances, ne serait-ce qu’affectives, avec l’amour, c’est là une autre question du livre. Mais vous ne tombez pas dans une addiction perpétuelle à une consommation pure.

Une question d’équilibre à conserver.

C’est cela, un équilibre qui est rompu, encore une fois parce qu’on refuse cette idée que dans la vie il y a un trou mais qu’il ne faut pas le remplir. Si on le remplit on devient addict.

Cette question est un peu personnelle, mais l’interview suppose aussi de permettre à celui qui est interrogé, s’il le souhaite, de se dévoiler un peu. Est-il possible de décrire aussi bien que vous le faites les affres de la drogue sans en avoir jamais senti les effets dans son corps et dans son esprit ?

Ça c’est la grande question de la littérature. Je répondrai de manière un peu plus générale évidemment, en me dévoilant un peu, mais pas trop non plus. Pour une raison simple, qui est inscrite dans le titre du roman, et je tiens à ce titre : c’est un roman. Il y a une fiction. Je pense que la fiction doit être au-dessus de la réalité de celui qui l’écrit. Quand vous écrivez un livre, vous êtes Tolkien, Lovecraft, etc... vous n’avez pas besoin de vous renseigner, vous créez un monde avec ses propres lois physiques, donc il n’y a pas de problème. Dans un autre cas, qui est le mien, le plus courant, surtout que j’écris sur la période actuelle, avec des événements liés à l’actualité, il s’agit de rendre crédible, d’une certaine manière, l’histoire. Même si elle n’est pas vraie, elle doit s’inscrire dans une forme de réalité. Dans ce cas, deux possibilités : soit vous avez vécu certaines choses, vous les avez vécues intimement, vous pouvez alors les retranscrire en les transformant dans la perspective de la fiction ; soit vous vous renseignez très profondément, en rencontrant des gens qui ont vécu des choses, vous lisez, vous observez...

Dans ce livre il y a un grand mélange : tout est moi, rien n’est moi. Tout est renseigné, ce qui ne l’est pas est vécu. Tout ce qui n’est pas vécu est renseigné.

Parce que c’est vrai qu’on peut se poser la question par rapport à cette connaissance qui semble être la vôtre quant à nombre de sujets, à chacun de ces mondes un peu impitoyables que vous décrivez : la drogue donc, le porno, le monde de l’université, de la mode aussi, celui de l’agriculture...

Voilà. Je vous réponds sans vous dire lesquels de ces domaines sont renseignés, lesquels sont vécus. Parfois on a de grandes surprises : des gens qui ont vécu des choses écrivent des livres qui ne sonnent pas forcément justes, et d’autres qui inventent tout sont très crédibles, prenons l’exemple de Shakespeare que je connais très bien, il n’a jamais mis les pieds en Italie et pourtant, nombre de ses pièces sont imprégnées de cette culture italienne. Et parfois la connaissance intime peut aussi nous éloigner de notre sujet.

Si je vous répondais : oui, j’ai été acteur porno / oui, j’ai été drogué, etc... il y aurait une forme de déception, puisqu’on se dirait que je n’ai rien inventé. Et si je disais que je me suis simplement renseigné sans avoir rien vécu de tout cela, il y aurait aussi une forme de déception. Voilà pourquoi je crois qu’il ne faut pas répondre à cette question, pour ne rien enlever à l’imagination du lecteur. La mode est aujourd’hui à l’autofiction, c’est quelque chose que je respecte, mais j’ai eu envie de me démarquer. Dès le titre : c’est une histoire fausse, les personnages eux-mêmes ont conscience d’être dans un roman, mais ça n’est pas parce que c’est faux que ça ne nous émeut pas. Je crois à la fiction avant toute chose, que ce soit dans le cinéma, dans le théâtre, dans le roman, dans la musique d’une certaine manière. Ma foi la plus complète est dans la fiction, et j’ai fait une fiction !

Chacun se fait sa propre idée, peut fantasmer à sa guise.

Voilà, ce qui est beau, c’est aussi de ne pas savoir : a-t-il vécu ça ou non ? Moi, quand je lis des livres, j’aime ne pas savoir, ça fait partie de la littérature.

Je vous rejoins sur ce point. Une de vos phrases prises dans le livre m’a fait réfléchir, disant en substance, je n’ai pas noté la page, qu’on appréciait la musique autrement sous coke. La créativité, le génie créatif tiens, s’expriment-ils plus facilement quand on est chargé ?

Absolument pas. Je pense que ça peut peut-être désinhiber, débloquer des moments-clés de l’existence, en somme aider, un peu comme tous ces médicaments qui, disons-le, sont au fond des drogues. Un anxiolytique bien dosé et raisonnablement pris peut, à un moment de votre vie, vous aider, c’est une aide, il n’y a pas de honte à utiliser de petites béquilles comme ça. Encore une fois, il faut faire attention au mot "drogue". Quatre millions de Français sous antidépresseurs, ça fait partie des toxicomanes... Ceci dit, ce n’est pas du tout un livre à charge, contre la drogue, n’importe laquelle, contre les antidépresseurs... On en revient à ce qu’on se disait tout à l’heure sur la dépendance, l’addiction, et le pourquoi de ces prises.

Pour répondre précisément à votre question, sur l’histoire du génie, à supposer qu’on puisse le définir : parfois la drogue, les médicaments, l’alcool, qui est une vraie drogue dure, peuvent nous faire croire qu’après prise on est plus intelligent, mais en réalité on n’est jamais autant productif, éclairé, intelligent que sobre, bien alimenté, à une température idéale. On retrouve tout cela très bien chez Nietzsche, qui racontait exactement les bonnes conditions d’écriture et de philosophie. Il disait ce qu’il fallait manger, boire, à quelle température, etc... Ça j’y crois ! Il n’y a pas de problème à s’aider parfois pour surmonter les problèmes de la vie en utilisant des substances, licites ou illicites, qui sont du domaine des transformateurs de la perception, mais au niveau du travail créatif, on ne fera jamais mieux que sobre, complètement face à soi-même.

Une réponse qui a quelque chose de rassurant, peut-être... Sans trop dévoiler l’intrigue, j’indiquerai simplement que dans votre récit, l’amour va permettre à Jeanne et Nathan de trouver une forme d’apaisement, de se désintoxiquer. La solitude est-elle souvent à votre avis une des causes principales des engrenages d’addiction ?

Il faut voir ce qu’on appelle solitude. Quand on songe à l’amour que vont trouver Jeanne et Nathan, disons qu’il y a aussi une manière d’être seuls à deux. Il y a deux solitudes. Et en même temps, je ne pense pas du tout qu’être seul est un problème en soi. On peut être extrêmement seul dans le métro bondé, entouré d’amis avec qui on ne parle plus, dans une famille dans laquelle ça se passe mal... Être accompagné physiquement ne va pas forcément permettre de vaincre une certaine solitude de l’esprit. Et on peut passer de beaux moments amoureux en ne se disant rien, simplement en étant côte à côte, dans une forme de solitude. Il ne s’agit pas dans de la solitude au sens où "je suis seul", mais plutôt dans ces cas où le rapport à l’autre est complètement bouché. Il y a des gens, mais malgré cela, il n’y a personne. C’est cette solitude-là qui est un problème, quand on ne regarde plus le visage de l’autre.

Aimer quelqu’un c’est forcément prendre en considération l’autre. À partir du moment où vous êtes centré uniquement sur vos désirs, là c’est une solitude. Si vous prenez en considération quelqu’un d’autre, l’amoureux, l’amoureuse, ou n’importe qui, un animal, un voisin, quelqu’un de la famille... dès lors que vous vous occupez de quelqu’un, de savoir ce qu’il désire, la solitude se perd. La question n’est donc pas d’être seul ou en nombre, mais de savoir ce que l’on fait de l’autre. La toxicomanie des personnages leur enlève toute possibilité de penser à l’autre, puisqu’ils sont centrés sur eux-mêmes.

Souvent on retrouve cette volonté, chez l’une et chez l’autre, d’emmerder ouvertement la bourgeoisie, le conformisme, la bien-pensance ambiante. S’agissant de la politique et du monde, Nathan semble assez désabusé, Jeanne paraît plus volontariste, moins cynique. Duquel êtes-vous plus proche sur ce point ? De manière générale, qu’est-ce qu’il y a de vous en Nathan, en Jeanne ?

Ça dépend des jours. Je suis proche des deux, comme deux facettes de ma personnalité. Quand je suis de bonne humeur je suis plutôt comme Jeanne, quand je suis de mauvaise humeur plutôt comme Nathan. Je voulais effectivement qu’à cet égard les deux personnages ne se ressemblent pas : Jeanne a encore beaucoup d’espoir, elle veut sauver l’humanité, et d’ailleurs dans la dernière partie du livre c’est ce qu’elle tente de faire. Nathan lui est beaucoup plus résigné. Il pense que s’il arrive à être heureux, et peut-être elle avec lui ça devrait suffire. Mais ça ne lui suffit pas, à elle. On est toujours partagé : est-ce que mon bonheur doit me suffire, ou bien pour être heureux faut-il que je donne de mon énergie pour les autres aussi ? Un peu comme les deux faces d’une même médaille...

Vous avez mis pas mal de vous dans Nathan non ? Vous avez fait des études de cinéma vous aussi, c’est une clé ?

Effectivement, il a fait des études de cinéma, moi aussi. Mais il y a de moi dans tous les personnages, les principaux et les secondaires, forcément, c’est moi qui ai écrit le livre. Je vous dirais que la personnalité de Nathan à proprement parler n’est pas du tout la mienne, je peux clairement le dire, même s’il a des traits de caractère que j’ai. Je pense même être un peu plus proche de Jeanne à cet égard. J’ai parfois forcé le trait sur certains traits de caractère justement, chez Nathan notamment ; moi pour ce qui me concerne je ne suis pas quelqu’un de très extrême, il y a de moi chez lui mais chez lui les traits sont beaucoup plus exacerbés...

Effectivement, ne pas chercher des clés partout...

Oui, mais quelque part aussi, tout ce que mes personnages pensent, je l’ai pensé aussi puisque je l’ai écrit. Ou en tout cas je me suis questionné dessus. Pour moi il n’y a pas de message dans le livre, c’est au lecteur de se faire son propre message. Les personnages que j’ai créés nous permettent de décentrer notre regard sur la réalité pour mieux s’interroger sur notre propre vie.

Vous parliez tout à l’heure de la dernière partie du roman, dans laquelle effectivement Jeanne va chercher un peu plus à aider l’humanité. La fin du roman est choquante, sur le fond et dans la forme aussi. Comme un malaise quand on lit ça. Vous saviez dès le début où vous vouliez arriver ? Avez-vous eu la main hésitante parfois avant de valider certains éléments d’intrigues, certaines descriptions ?

Oui, je savais que je voulais arriver à ça. Pour deux raisons.

Je crois profondément à la catharsis grecque : pour qu’on apprenne des choses sur la vie, il faut forcément que les personnages aillent dans des tréfonds, que ça se termine finalement mal pour eux pour que nous dans notre vie on puisse avoir l’espoir que finalement ça aille bien. J’ai une distance avec cette époque où les gens se disent : "Je vais mal, j’ai envie de lire un roman où tout va bien". Moi quand je vais mal, j’ai besoin de lire des choses où ça va mal pour pouvoir aller mieux. C’est là un trait de ma personnalité qui influe cette volonté d’une troisième partie plutôt sombre, c’est un euphémisme. Pour aller mieux j’ai besoin d’aller au fond du mal.

Deuxièmement, toute la pensée de la première partie sur la pornographie ne pouvait déboucher que sur cette fin : ce moment de confusion entre les pratiques pornographiques et la réalité nous amène à une violence extrême. Je pense que celle-ci est partout dans la société, et pas simplement à cause de la pornographie, contre laquelle je n’ai rien personnellement. Mais à force de mettre autant de violence dans les images quelles qu’elles soient, la violence de ces images va forcément se répercuter dans la réalité. Et c’était important pour moi de le signifier.

Comme pour dire qu’il n’y a pas d’espoir, ou qu’en tout cas les choses se paient forcément à un moment ou à un autre ?

Ma première intention n’était pas là. Peut-être dans la fiction... Effectivement, pour eux, ça va se payer. Pour qu’on s’en sorte, il faut qu’eux ne s’en sortent pas. Au fond c’est une fin pessimiste pour les personnages, mais elle est optimiste pour le lecteur.

Parce que vous, si vous sortez de votre corps pour lire le roman comme pur lecteur, cette fin-là vous donnera à avoir une pensée optimiste ?

Une pensée optimiste, ou en tout cas un regard lucide qui me dise : d’accord, je vois quels problèmes il y a dans la société et que je peux contribuer à changer. Je suis quelqu’un de fondamentalement optimiste dans la vie. Cela dit c’est sûr que, si je sors de mon corps et que je lis ce livre, je ne vais pas me dire que, "wow, il m’a fait du bien ce livre, je suis tellement heureux, c’est formidable". Mais je vois vers où on va si l’on continue ce chemin. Je ne me dis pas qu’on ne peut pas changer ce chemin... J’essaie de montrer au lecteur vers où on va. Au lecteur d’en tirer ses conclusions, moi je ne dis pas qu’il n’y a pas d’autre chemin possible...

Et si, à quelque moment du récit vous aviez pu, par extraordinaire, vous retrouver à pouvoir interagir avec un des personnages, notamment Jeanne, vous lui diriez quoi, vous lui donneriez quel conseil ?

Un peu comme Nathan, à Jeanne j’aurais essayé de dire : peut-être que toi, tu ne peux pas prendre sur les épaules le fait de devoir changer le monde. On a envie de lui dire ça, à Jeanne : elle veut se sacrifier pour le monde, et elle se met trop de poids sur les épaules, depuis sa carrière pornographique jusqu’à sa carrière politique, à la fin. Et à Nathan on a envie de dire que ça n’est pas grave, que ça va aller, et qu’il est temps quand même de se relever...

"Ça va aller", comme lui disait son directeur de thèse...

Oui tout à fait (rires).

Vous avez choisi de situer une partie importante de l’intrigue au moment de la crise Covid, ou bien de quelque chose qui s’en rapproche en tout cas, mais qui évoque notamment ce premier confinement strict qui, au printemps 2020, a bloqué une bonne part du pays et chamboulé pas mal de monde. Quels souvenirs gardez-vous à titre personnel de ce temps si particulier ? Êtes-vous de ceux qui en ont été ébranlés dans leurs convictions, dans leur chemin de vie?

Il se trouve que j’ai commencé à écrire ce livre le 3 février 2020. À l’époque il devait n’y avoir que quelques cas de Covid en France. J’avais pris une année sabbatique, je l’ai dit : l’année précédente j’avais beaucoup travaillé, ce qui m’a permis d’avoir les ressources pour envisager d’écrire ce livre en ayant beaucoup moins de revenus pendant un an. Et un mois après donc, je me suis retrouvé confiné chez moi. J’en garde un souvenir mémorable : au moment où j’ai décidé que j’allais m’extraire du monde pour écrire, le monde s’est arrêté... J’ai pris ça un peu comme un signe, parfois un peu vexé, pensant : "c’était mon idée !", voyant que finalement tout le monde faisait comme moi...

Parfois je me disais aussi que quelque chose se passait : je décide d’arrêter tout pour écrire ce roman, et tout s’arrête naturellement. J’ai donc intégré à l’intrigue une épidémie, celle du Covid, même si je ne la nomme pas, pour ne pas que ce soit un livre "sur le Covid". Dans bien des cas, les gens ont commencé à écrire pendant le confinement, moi je l’ai fait juste avant. Mais c’est vrai que cette période du premier confinement notamment a posé des questions que je pose aussi dans le livre : la question de l’autre, la question du temps, de s’arrêter un petit peu, celle de l’ennui, qui revient, du moment pour soi... On est sorti de la grande machinerie, de la roue du hamster qui nous prenait tous.

Je reviens à votre ouvrage, page 163, je cite un morceau de phrase : "comme dans un premier roman, une envie débordante de tout mettre". Et de fait, dans le roman énormément de sujets sont abordés au fil des discussions, des digressions : de hautes questions sociales, politiques, philosophiques, des considérations sur l’histoire et l’architecture, le consumérisme effréné, j’en passe... N’avez-vous pas Clément le sentiment d’avoir cédé à cette envie débordante de tout mettre dans ce premier roman ?

Si bien sûr, si je l’écris c’est que j’y ai cédé (sourire). Et encore, j’en ai enlevé ! Il y a là une distanciation, qu’on a déjà évoquée : on est dans un livre, c’est du faux et on le sait, mais partant du faux on peut réfléchir au vrai. En cela je crois profondément. Je ne m’excuse pas d’avoir mis beaucoup de choses. Je reconnais une envie de mettre beaucoup de choses, une envie forcément liée au fait que c'est un premier roman. C’était nécessaire pour moi.

Ce n’était pas un reproche vous l’aurez compris.

Je sais. J’aime les digressions, etc... Reprenant votre question : ai-je vécu ce qu’ont vécu les personnages ?, moi j’ai envie d’y répondre à nouveau, en disant que ce livre me ressemble énormément. Mes amis, mes proches me l’ont tous dit après l’avoir lu. Parce que des digressions, des théories, parce que plusieurs humeurs différentes, etc...

Ce qui marque aussi, quand on vous lit, c’est la qualité de votre plume. Vous m’avez dit tout à l’heure avoir eu tôt l’envie d’écrire un roman. Quand avez-vous commencé à écrire ?

Merci pour le compliment. Dès tout petit, j’écrivais des bandes dessinées, des nouvelles, beaucoup de scénarios de film aussi, ado, pour des courts métrages. Des plans de longs métrages, de romans aussi. Rien de jamais abouti, mais toujours un peu d’écriture, des journaux par-ci par-là, des carnets de voyages aussi. Beaucoup de lettres, de correspondances. L’écriture est en moi depuis que j’ai des souvenirs, depuis que j’ai appris à écrire. Mais l’envie surtout était de raconter des histoires, via la fiction : le théâtre, le cinéma, puis donc le roman, un peu comme un aboutissement. J’ai trouvé là une forme qui me convenait parfaitement pour raconter mes histoires, c’est le roman.

Vous avez affirmé lors d’une interview vous être beaucoup inspiré de Shakespeare, que vous vous attachez à traduire actuellement, pour écrire ce roman : comme dans du Shakespeare, on passe chez vous du tragique au comique, sans oublier de revenir au tragique, et comme dans du Shakespeare, vos personnages sont conscients de n’être "que" des personnages de roman. Qu’est-ce qui vous inspire tant dans Shakespeare ?

Tout ! Quand je dis que je m’en suis inspiré, c’est vraiment inévitable : ça fait dix ans que, tous les jours, je passe du temps avec lui, dix minutes quand j’ai peu de temps, cinq heures quand j’ai du temps. Il était forcément là. J’aurais du mal à dire ce qui ne m’inspire pas chez lui. Effectivement, il défend que le théâtre soit faux, et c’est grâce à cette distance, au fait que des acteurs jouent, qu’on va pouvoir ressentir des émotions paradoxalement : l’acteur joue quelque chose de faux, mais vous vous allez ressentir quelque chose de vrai. J’en parle dans le livre, mais Shakespeare est celui qui, dans le théâtre, l’a le plus utilisé. Évidemment, ce passage comique/tragique est très présent chez lui. Ses tragédies sont hilarantes, et ses comédies très souvent tragiques. On rigole énormément dans ses tragédies, et ses comédies sont assez peu drôles... La vraie différence entre les deux c’est que dans ses tragédies quelqu’un meurt à la fin, alors que dans ses comédies à la fin il y a un mariage... Il s’amuse à mêler les genres.

Ce que j’aime aussi chez Shakespeare, c’est qu’il ne hiérarchise aucune culture. C’est un vrai théâtre populaire, dans le sens où il est fait pour les nobles autant que pour les ouvriers, les artisans... Vous avez de tout dans ses œuvres : de grandes réflexions philosophiques, des blagues et jeux de mots, des pensées très terriennes, et il ne hiérarchise pas, considérant que les grandes pensées philosophiques seraient supérieures aux pensées des paysans qui réfléchissent à comment bien employer la terre pour faire pousser leur blé. J’aime ça et je le fais aussi, dans le roman. Ce mélange entre art populaire et art élitiste. Le contraste dans les langages employés aussi, parfois il va dans des choses très vulgaires, et parfois au contraire utilise un langage très noble. C’est baroque : aucune contrainte, ce sont des œuvres-monde. Loin de moi l’idée de me comparer à lui, même pas à sa cheville, mais cette idée shakespearienne du monde qui est un théâtre, j’essaie de l’employer dans mon écriture, qu’elle soit pour le théâtre ou pour le roman.

D’ailleurs, s’agissant de vos traductions en cours de Shakespeare, est-ce que vous estimez qu’on peut le traduire parfaitement, sans rien perdre de la force des écrits originaux, en anglais donc ?

Non, forcément. C’est pour ça qu’il faut le traduire tout le temps, que plusieurs personnes s’y attellent. Pour moi, assez peu de textes sont comparables à ceux de Shakespeare, sauf peut-être l’hébreu de l’Ancien Testament, le grec des Évangiles, l’arabe du Coran, éventuellement la poésie d’Homère. Ce sont des textes où la langue originale est tellement pleine de sens différents que vous êtes obligé, en traduisant, de choisir une interprétation. Donc une traduction de Shakespeare, ce n’est qu’une interprétation possible du texte de Shakespeare. Il y en a je pense autant que d’êtres humains sur la planète.

Si par extraordinaire, via une invention fabuleuse, ou juste un voyage dingue que permettrait la drogue, vous pouviez le rencontrer, Shakespeare, et lui poser une question, une seule, ce serait quoi ?

[Il hésite] Je réfléchis... Ce seraient des questions biographiques. Qu’a-t-il fait entre ses 18 et ses 26 ans ? On ne sait pas ? Autre question : pourquoi a-t-il arrêté d’écrire ? Son œuvre s’arrête après La Tempête, non pas parce qu’il est mort, mais parce qu’il est rentré chez lui, il a arrêté... Il a pris sa retraite ! Pourquoi ?

Avez-vous le projet, plus ou moins avancé, possiblement comme metteur en scène de porter sur les planches, ou peut-être au cinéma, votre roman ? Et si vous deviez en être, comme acteur, vous seriez Nathan, forcément ?

Alors, je ne suis pas metteur en scène. J’ai fait une mise en scène il y a longtemps. En tant que dramaturge j’ai vraiment besoin d’un metteur en scène. S’agissant d’une adaptation, j’attends des propositions et je serais prêt à les accueillir avec joie. J’aime les adaptations de littérature, que ce soit pour le cinéma ou le théâtre. J’attends mais surtout je ne voudrais pas m’en mêler ! Si quelqu’un me propose un projet d’adaptation, il aura les mains libres, l’auteur doit laisser cette liberté au metteur en scène, un peu comme pour la traduction de Shakespeare, pour qu’il interprète lui, pour ne rien fausser.

Vous n’avez pas le goût de la mise en scène donc ?

Non. Il faut avoir l’humilité de se retirer quand on est dramaturge.

Vous ne seriez pas acteur non plus, vous ne joueriez pas le rôle de Nathan ?

Non plus. Acteur je l’ai fait une fois. Je suis beaucoup trop terrifié à l’idée de monter sur une scène...

Justement en tant qu’homme de théâtre j’avais cette question un peu provoc mais qui a du sens par rapport au roman, je pense. Est-ce que le porno c’est de l’art ? Est-ce incompatible avec le théâtre ?

Tout dépend de quel porno on parle. De manière générale, la production pornographique actuelle paraît n’être pas une bonne définition de ce qu’est l’art. Après, faire des films pornographiques de manière artistique, c’est sûrement possible. Ce qui pour moi fait la nature artistique d’un objet, c’est la vision de l’artiste. Pour le cinéma, c’est la mise en scène, le montage, les mouvements de caméra, l’agencement de l’image et du son... Il y a des cinéastes qui sont allés jusqu’à cette frontière : Gaspar Noé, Lars von Trier... Un film uniquement pornographique serait compliqué à rendre artistiquement, me semble-t-il. Mais pourquoi pas. Je ne dis pas que le porno ne peut pas être de l’art.

Pour le théâtre, c’est tout à fait possible d’y faire des scènes d’actes sexuels non simulés, ça s’est déjà vu, j’en ai déjà vu...

Si vous deviez rédiger le post-it des libraires pour promouvoir Le Roman de Jeanne et Nathan, quel texte écririez-vous ?

N’ayez pas peur des sujets

Un livre important pour sortir du déni

Et parce que l’amour vaudra toujours le coup.

Vos envies et surtout, vos projets pour la suite ? Un nouveau roman est en cours je crois.

Oui, j’ai déjà des personnages, certains commencent déjà à prendre forme. Je commence toujours par les personnages. Il y aura un deuxième roman c’est sûr. Et pour le théâtre, je continue à traduire Shakespeare, là trois nouvelles traductions m’attendent, commandées par des metteurs en scène pour 2024, 25 et 26...

Entretien daté du 3 octobre 2023.

Crédit photo : Gilles Le Mao.

Un commentaire ? Une réaction ?

Suivez Paroles d’Actu via Facebook, Twitter et Linkedin... MERCI !