Alain Wodrascka: « Mylène Farmer n'est pas dupe du statut de grande prêtresse qu'on lui prête »

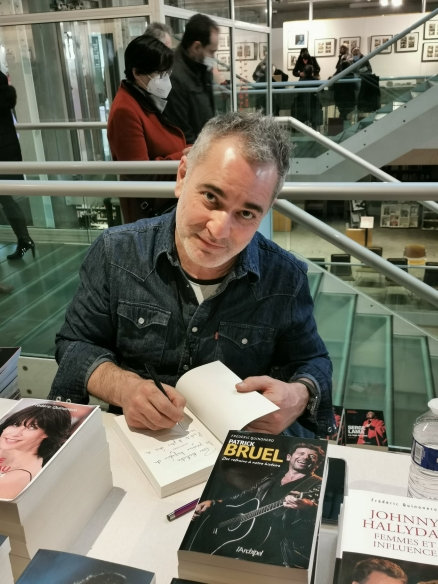

Dans un peu plus d’un mois, Mylène Farmer, artiste unique, star incontestée, une icône même, pour certains, débutera sa tournée Nevermore, peut-être sa dernière si on se fie, non seulement à son nom évocateur ("Plus jamais"), mais aussi à la haute exigence dans laquelle la rousse flamboyante tient sa carrière depuis le départ. Alain Wodrascka, auteur prolifique - je l’ai interviewé récemment à propos de Michel Berger (juillet 2022), puis de Barbara (novembre 2022) -, vient de lui consacrer, plus qu’une bio, un essai autour des grands thèmes dont regorge son œuvre : l’imaginaire religieux et spirituel en tête, la sexualité, la mort, l’amour et l’esprit de tolérance n’étant jamais loin dans les chansons et - plus important que chez pas mal d’autres artistes - dans les clips de Mylène Farmer. Mylène Farmer, ange ou démon? (L’Archipel, avril 2023), un ouvrage riche qui intéressera ceux qui veulent lire entre les lignes des textes que souvent, elle a elle-même signés.

L’interview s’est faite hier, le 30 avril. En écrivant ces lignes, j’ai une pensée pour ma tante, ma marraine, qui ce jour-là d’il y a 14 ans avait choisi comme le chante Mylène Farmer dans une chanson que j’ai redécouverte, d’aller se "coucher"... Dans l’échange avec Alain Wodrascka, que j’ai choisi de retranscrire en conservant au mieux l’esprit de la conversation, il est aussi question de Barbara, de Nicola Sirkis, de Gainsbourg, de Pomme, de David Bowie, et bien sûr de l’indispensable Laurent Boutonnat sans qui sans doute, Mylène Jeanne Gautier, née en 1961 dans la banlieue de Montréal, ne serait pas devenue Mylène Farmer. Exclu, Paroles d’Actu, par Nicolas Roche.

EXCLU - PAROLES D’ACTU

Alain Wodrascka: « Mylène Farmer

n’est pas dupe du statut de grande

prêtresse qu’on lui prête... »

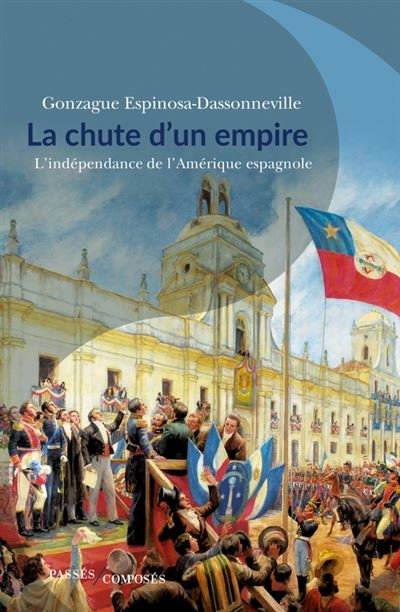

Mylène Farmer, ange ou démon ? (L’Archipel, avril 2023).

Alain Wodrascka bonjour. Tu as consacré plusieurs ouvrages à Mylène Farmer dont ce dernier donc, Mylène Farmer, ange ou démon ? (L’Archipel, avril 2023). Quels rapports entretiens-tu avec sa musique, avec son personnage ?

Effectivement, j’ai fait quatre livres sur elle. Mon histoire avec elle est surtout liée à son univers, plus qu’une question de musique ou autre. C’est quelqu’un qui est à la fois une chanteuse très populaire et qui malgré tout a su, avec une élégance totale, être tout à fait transgressive et aborder des thèmes complètement tabous avec une légèreté absolue. Cela, dès le départ : dans Maman a tort, elle chante "J'aime l'infirmière, maman". Glissé comme ça en 1984, l’air de rien... Et au fil des décennies, elle a poursuivi cette veine, en s’emparant d’autres sujets cruciaux et sensibles, de l’homosexualité jusqu’à la folie, en passant par l’inceste. L’air de rien, toujours. C’est rare, c’est intéressant et c’est profond, mais avec une forme légère, sinon ça ne serait tout simplement pas entendable, ou en tout cas admissible par un large public. Cet aspect-là m’intéresse énormément, et aussi dans un grand nombre de ses chansons, notamment écrites par elle (ce qui assez rapidement a été systématique), la présence de références culturelles littéraires, picturales très fines et fouillées, distillées ça et là dans un univers populaire. Des choses pointues et exigeantes.

Il est beaucoup question dans le livre des points communs entre Mylène Farmer et Barbara : l’imagerie gothique, les thèmes de prédilection (les rapports très imbriqués entre Eros et Thanatos, l’amour et la mort, une féminité-puissance), le lien presque de prêtresse à fidèles avec les fans, la grande sensibilité. Et peut-être même une ambiguïté sur une histoire d’inceste... Dans quelle mesure penses-tu que Mylène Farmer s’est inspirée de Barbara ?

Je ne sais pas si Mylène Farmer s’est inspirée de Barbara : elle la cite souvent parmi les chanteurs et chanteuses qu’elle aime beaucoup. Notons qu’elle a repris Déshabillez-moi, tout en reconnaissant préférer Barbara à Juliette Gréco. Il y a une filiation évidente avec Barbara, oui. Est-elle volontaire ? Pas nécessairement. Mais elle se retrouve s’agissant des thèmes qui chez l’une et l’autre sont traités avec une grande élégance, sur la stratégie du mystère aussi que Barbara emploiera à partir des années 1970, et qui en ce qui concerne le personnage de Mylène Farmer sera carrément quelque chose de fondateur et de fondamental. Barbara, Mylène Farmer ensuite, c’est l’artiste qu’on ne voit jamais, et ça crée du fantasme dans l’inconscient collectif : ça rend le personnage irréel, un peu comme une créature de roman gothique...

Mais il y a je crois une différence profonde, touchant non pas à la forme des textes, mais à l’environnement musical. Mylène Farmer fait passer des thèmes qui sont très forts, très puissants, souvent dérangeants, sur une musicalité rythmée, voire dansante, ça n’était pas le cas de Barbara. C’est la principale différence à mon avis. Juste, une anecdote : la chanson L’Aigle noir, qui traiterait de l’inceste - ce que Barbara n’a jamais confirmé - se distingue du reste de son répertoire dans la mesure où on avait demandé à Michel Colombier, l’arrangeur, d’en faire un tube. On a là un titre avec une musicalité pop, à la mode. Mais c’est presque une exception chez elle.

L’inceste, Barbara l’évoque surtout, de manière assumée, dans Au cœur de la nuit. Pour Mylène Farmer, ce sujet précis a été un matériel tabou pour pouvoir créer. Cette ambiguïté elle l’a elle-même créée aussi, en semant un doute.

Une Barbara née 30 ans plus tard et ayant débuté dans les années 80 aurait-elle pu être ou faire du Mylène Farmer ?

Bonne question. C’est difficile... Je ne pense pas. Dans la carrière de Barbara, il y a à partir des années 80 une mutation : sur scène elle n’est plus la même du tout, elle fait de grandes salles. Tout cela dérange d’ailleurs le public de ses débuts, des années 60, de Bobino, cette façon de se tenir justement comme une prêtresse avec ses fidèles... Sans doute dans sa façon d’être et de faire se serait-elle rapprochée de Mylène Farmer si elle avait émergé à ce moment-là. Mais sur le plan musical la question reste entière...

J’ai le sentiment aussi qu’on a quelque chose de similaire avec Indochine : des débuts simultanés, un imaginaire similaire, une rareté travaillée et un même rapport avec des fans...

Oui, tout à fait. Dans cette première partie des années 80, quand Mylène Farmer est apparue, et quand Indochine - enfin, Nicola Sirkis, parce qu’il ne reste que lui du groupe originel - est apparu, la première fois que j’ai entendu leurs titres, L’Aventurier pour Indochine, Maman a tort pour Mylène Farmer, ça m’a intéressé, surtout Mylène Farmer, mais je ne me serais jamais douté que l’une comme les autres seraient toujours là quatre décennies et demi après, et toujours parmi les premiers. Mais pour moi, sans dire du mal d’Indochine, ça n’est pas complètement comparable...

Effectivement, les thèmes se rapprochent : "Une fille au masculin, un garçon au féminin" (3e sexe), ça fait penser à Sans contrefaçon qui apparaîtra plus tard. Après, tout cela était à la mode dans les années 80 : tous les chanteurs, même les plus traditionnels, se maquillaient, en France notamment. En tout cas on peut dire que Mylène Farmer comme Nicola Sirkis ont savamment travaillé. Mylène Farmer, on en revient à ce côté sacerdotal proche de Barbara, n’a fait sa première scène qu’après avoir bossé le chant, la danse de façon dingue. Une discipline qui tient peut-être aussi à son éducation religieuse, on y reviendra peut-être. Dès ce premier concert les gens ont été époustouflés parce qu’elle avait un "métier" incroyable. Nicola Sirkis a beaucoup travaillé lui aussi avant la scène, notamment sur sa voix qui n’était pas top. Celle de Mylène Farmer a toujours été très juste, elle lui a donné par la suite d’autres couleurs. Quant à l’image, à la carrière, l’une comme l’autre ont fait un travail très efficace.

Laurent Boutonnat, son Pygmalion, a eu on le sait tous, et tu le démontres bien, un rôle essentiel dans sa carrière et dans sa vie... Quel regard portes-tu sur leur relation à tous les deux ? Peut-on dire que l’un n’aurait rien fait sans l’autre et vice-versa ?

Laurent Boutonnat, pour moi, ce n’est pas son Pygmalion. Certains témoins utilisent ce terme, ce n’est pas mon cas. Pour moi, il est son complément artistique. Un Pygmalion peut façonner plusieurs créatures, plusieurs artistes. Là on est dans autre chose effectivement : pas l’un sans l’autre, pas l’autre sans l’un. Laurent Boutonnat sans Mylène Farmer n’existe pas. Et vice-versa. Il me semble que, dans la chanson française, puisque c’est notre sujet, on trouve le même phénomène avec Alain Souchon et Laurent Voulzy : pas l’un sans l’autre et vice-versa, il n’y a pas d’histoire de Pygmalion mais une complémentarité. On retrouve cela aussi avec France Gall et Michel Berger : pas de France Gall, deuxième période en tout cas, sans Michel Berger, et pas vraiment de Michel Berger sans France Gall non plus.

On peut parler d’âmes sœurs artistiques ?

Quelqu’un rencontre la personne qu’il lui manquait pour s’exprimer, laquelle avait besoin aussi d’une autre personne pour s’exprimer, différemment. On est presque là en présence de phénomènes physiques, au sens de la science : certaines personnes sont peut-être faites pour se rencontrer et s’apporter mutuellement. Souvent, ça nous tombe dessus, sans chercher.

S’agissant de Farmer-Boutonnat, une relation à tel point fusionnelle, on l’apprend dans ton livre, qu’il y avait peut-être des personnes en trop dans l’entourage de la chanteuse, des gens qui ont été un peu écartés et ont été tristes de l’avoir été. Jean-Claude Dequéant, compositeur de Libertine, témoigne notamment...

La presse a un peu buzzé là-dessus, présentant ses propos différemment, comme s’il avait été aigri. L’auteur ici n’y est pour rien : la presse se sert et extrait des phrases de leur contexte en les commentant...

Là n’est pas la question à la limite, il réagit, rétablit sa vérité et c’est très bien ainsi : c’est surtout celle des liens presque exclusifs entre Mylène Farmer et Laurent Boutonnat...

Absolument. Quand Laurent Boutonnat a voulu faire des choses tout seul, ses films notamment, on n’en a pas parlé ou très peu. Parfois elle y a tenu de petits rôles, mais on dirait que, dans leurs rapports, quand pour une fois lui est au-devant de la scène et elle derrière, ça ne fonctionne pas. Et elle, de son côté, a tenté sans lui des aventures musicales qui ont marché, mais c’était ponctuel. On en revient à ce côté fusionnel. Point intéressant, les témoins, la comédienne et danseuse Sophie Tellier ou d’autres, souvent, disent "Laurent avait dit"... ou "Mylène avait dit"..., sans plus trop savoir en fait qui a dit quoi, qui a pris telle ou telle décision.

Une gemellité ?

Oui, mais pas une exacte gemellité : les jumeaux souvent sont tellement ressemblants qu’ils n’ont pas tant de choses que ça à s’apporter. Parlons de fusion oui.

C’est enfoncer une porte ouverte que de le dire mais ça semble particulièrement vrai pour Mylène Farmer : beaucoup se décide dès l’enfance. De sa quête d’identité personnelle à sa rencontre de la morale catholique, qu’est-ce qui dans ces années-là a forgé la future Mylène Farmer ?

Forcément oui, l’enfance de chacun joue sur ce qu’on va devenir, la tienne, la mienne, la sienne aussi. Elle n’y échappe pas. Je pense qu’effectivement le fait qu’elle ait été pensionnaire au collège Sainte-Marcelline à Montréal a joué sur pas mal de choses de son futur. Ne serait-ce que sur le fait de côtoyer ces religieuses qui par la suite apparaîtront souvent dans ses clips, pas réalisés par elle mais correspondant à et nourrissant sa mythologie. Le fait qu’elle leur apporte, dans ses clips et dans ses chansons, un visage apaisant, monstrueux parfois, répond aussi à la règle du conte, où les personnages sont rarement neutres. Mais elle n’est pas anticléricale, elle s’est servie de tout cela après avoir été nourrie par la religion catholique. C’est une forme d’esthétique. Et il y a ces notions de Bien et de Mal, de démon contraire de Dieu, etc... Ces symboles familiers, elle s’en est emparée.

Une forme d’esthétique oui. Une forme de contestation par rapport à la morale catholique, aussi ?

Je ne sais pas. Je ne crois pas qu’elle soit dans la contestation. J’ai l’impression que, sur bien des plans, elle n’est pas très loin de Gainsbourg : quand il voulait parler de quelque chose qui lui plaisait ou qui lui déplaisait, il exprimait son avis dans sa façon de dépeindre le sujet, il ne disait pas "J’aime", ou "J’aime pas". Gainsbourg détestait la chanson à message, la chanson rive-gauche de sa génération, qui dénonçait, proclamait qu’il fallait faire ceci ou cela. C’est vraiment sur la lignée esthétique que tout se jouait, et je trouve que Mylène Farmer le rejoint là-dessus. Quand Gainsbourg voulait critiquer le show-biz, il écrivait Chez les yéyé, ou Poupée de cire, poupée de son qui mérite à cet égard d’être réécoutée. Lorsque Mylène Farmer veut exprimer sa solidarité avec la communauté gay, elle ne va pas contester l’homophobie avec des mots mais épouser le personnage androgyne de Sans contrefaçon. Elle est dans une vision esthétique, plus que morale, des choses. La morale lui sert esthétiquement, mais elle ne la fait à personne.

C’est un engagement subtil en fait ?

Oui, il y a une extrême intelligence derrière, une finesse aussi. Forcément, sans cela elle ne serait pas restée aussi longtemps sur le devant de la scène, se renouvelant en permanence...

Fine, intelligente, à l’évidence elle l’est au regard de la gestion de sa carrière...

Même Apple a fait appel à elle pour savoir comment elle faisait au niveau de la gestion de sa carrière.

On l’a suggéré tout à l’heure en parlant des similitudes avec Barbara : particulièrement parce que fine et intelligente, elle est forcément consciente de son statut d’espèce de grande prêtresse de religion païenne, elle en joue sans doute. Elle en ressent aussi le poids ? Je prends l’exemple de C’est une belle journée, superbe chanson dont elle a modifié les paroles initiales : le refrain faisait dire au départ au personnage qu’il allait se "tuer", elle a préféré écrire "je vais me coucher", connaissant la grande sensibilité de certains de ceux qui la suivent...

Absolument, il y a cet aspect prêtresse, déesse même, avec toute cette imagerie religieuse autour. Mais encore une fois je crois qu’elle le voit surtout sur le plan esthétique, symbolique, par rapport au rôle qu’elle a à jouer sur scène. Elle fait la distinction entre le personnage public et son être, très secret et dont on ne sait pas grand chose. Esthétiquement elle est prêtresse oui, mais elle sait qu’elle ne l’est pas réellement, elle n’est pas dupe là-dessus.

On est d’accord, mais certains lui accordent peut-être cette importance, ce statut ?

Oui c’est parfois du domaine de l’idôlatrie. À des degrés divers, beaucoup de chanteurs et chanteuses sont concernés. Dans son cas c’est extrêmement fort et puissant. Mais elle manie tout cela avec énormément de prudence, et avec une distance. Elle pourrait manipuler des foules. Je pense que son public reste libre, parce que s’il y a un message chez elle c’est celui de la liberté. Ses fans sont dans un univers de liberté. Ils ne sont pas amenés à faire ou penser des choses comme leur idole, comme dans d’autres univers beaucoup plus normés, calibrés, premier degré. Tout est possible chez Mylène Farmer. La tolérance est un maître-mot chez elle.

Encore une fois, il y a la femme qui va sur scène, et celle du quotidien. Elle est une des rares à n’avoir pas été "bouffée" par la notoriété, par la gloire. Son hygiène de vie est restée exemplaire alors que beaucoup de gens arrivés à des niveaux comparables ont perdu pied et se sont enlisés dans des paradis artificiels... C’est elle-même le paradis. Et elle n’est pas artificielle (rires).

Quelles chansons d’elle lèvent le plus le mystère Farmer ?

C’est très difficile. Par exemple on pourrait citer L’Emprise, mais je n’en suis pas sûr... Elle brouille en permanence les pistes, y compris dans les interviews. Si on compare des propos qu’elle a tenus à des époques différentes, il y a des contradictions manifestes. Parfois elle parle d’elle, parfois du personnage qu’on aime mais qui n’est plus vraiment elle... Alors, parfois, certaines chansons s’échappent et distillent des vérités fortes. Moi j’ai l’impression qu’Ainsi soit je, c’est elle. Je ne sais pas comment on pourrait écrire une chanson comme celle-là sans qu’elle corresponde au moins un peu à ce qu’est la personne. Dans le titre, du Mylène Farmer tout craché, il y a ce titre, "soit", et non pas "sois", elle prend un peu de la distance, troisième personne, "ce n’est pas moi". Mais pour moi c’est la plus intime, y compris dans le chant, la musicalité, les mots... C’est peut-être la plus vraie, il n’y a pas de drame théâtral là-dedans, pas de "grand machin", de situation extraordinaire. Après, c’est du ressenti...

Celles parmi ses chansons qui te touchent le plus à titre personnel ?

C’est difficile, là encore. Et il y a tellement de périodes différentes... Moi je suis plus adepte de la première période, celle un peu XVIIIè siècle. (Il hésite) Je vais me répéter, mais je veux encore citer Ainsi soit je. (Il réfléchit, regarde la discographie de la chanteuse). Ah, Désenchantée. Datée de 1991 mais toujours d’actualité : un vrai chef d’œuvre. Plus grandir, j’aime beaucoup aussi. Et, parmi les récentes, L’Emprise.

Un tête-à-tête avec elle, une question, les yeux dans les yeux ?

"Ainsi soit je ?"

Elle sourirait sans doute.

Oui, quand tu lui poses une question un peu frontale, hop, elle fait une pirouette. Mieux vaudrait la jouer comme ça.

Même question, avec Laurent Boutonnat ?

Ah... Je ne sais pas trop... (Il hésite). "Je est un autre ?"

Alors finalement Mylène Farmer, ange ou démon ?

S’il faut vraiment donner une réponse qui soit catégorique, sans ambiguïté, "puisqu’il faut choisir", alors ce serait "ange". Démon elle ne l’est pas du tout. Je choisis l’ange, mais dans sa signification la plus entière : le messager, celui qui se comporte avec bienveillance, quelque chose aussi d’un peu désincarné... Elle a réussi à faire ce métier avec un certain équilibre, elle incarne cet équilibre. Les anges s’envolent et elle, souvent, vole plus haut que les autres. Federico García Lorca, écrivain et poète espagnol, parle parfois des anges, notamment de "los ángeles negros de la muerte", des "anges noirs de la mort". Un ange noir, oui. Pas du tout un démon.

Qui placer dans sa suite, dans sa filiation artistique ? Pomme peut-être ?

Eh bien... Je connais Pomme. On a fait une émission autour de Barbara avec elle, au tout début, en 2017 je crois, j’y étais comme biographe et comme chanteur. Pour moi, elle n’est pas de la même envergure. Après, il faut être visionnaire : pour être Mylène Farmer il faut attendre une vingtaine d’années de carrière... pour savoir si on peut l’être...

Je pose la question surtout par rapport à une hypothétique filiation artistique, elle a elle aussi une fibre féministe ou en tout cas féminine très poussée, elle utilise une imagerie proche du gothique façon Barbara et façon Mylène Farmer, avec un rapport très fusionnel avec ceux qui l’aiment...

La comparaison est pertinente à mon avis. Mais il faut pouvoir se projeter. Il y a dix ans, j’ai sorti un livre sur Brel, on n’arrêtait pas alors de parler de Stromae comme du nouveau Brel, aujourd’hui on parle moins de lui... À ce moment-là, j’avais répondu qu’on allait attendre de voir. Pomme parmi les influencées, pourquoi pas. Disons que, dès les premiers titres de Mylène Farmer, il y avait comme pour Michael Jackson des clips faits de manière très cinématographique, une ambition extrême. Pomme, malgré tous les talents qu’on peut lui trouver, fait son travail plus sobrement, on ne sent pas chez elle cette capacité à utiliser de grands moyens. C’est plus artisanal, ce qui chez Mylène Farmer n’est pas du tout le cas. Les clips tournés par Boutonnat l’étaient avec du matériel à la pointe de la technologie, tout était pensé pour que ça dure, que les thèmes touchent au plus profond... Pomme, je ne sais pas...

Peut-être faut-il qu’elle rencontre son Laurent Boutonnat ? À supposer qu’elle ait envie de cela ? La sobriété qui est la sienne, c’est aussi sans doute quelque chose qui est davantage dans l’air du temps aujourd’hui que dans les années 80 ?

Il faudrait demander à quelqu’un qui a vu Pomme dès ses premières télés s’il a vu quelque chose de fort pouvant la rapprocher du parcours de Mylène Farmer. Et en même temps je trouve la comparaison appropriée. Il y a aussi chez Mylène Farmer quelque chose d’important : elle a su dès le départ être à la fois intime et universelle. Chacune de ses chansons est intime, elle parle à tout le monde. Si tu es simplement intime, sans sensibilité, tu ne toucheras pas les autres. Si tu ne fais pas de chanson intime, tu ne toucheras pas vraiment non plus. Elle a su allier les deux depuis ses débuts. Bertrand Le Page que j’ai interrogé en parle bien. Je vois davantage Pomme dans la filiation de Barbara, je ne pense pas que pour elle Mylène Farmer ait compté très fort. D’autant plus que bientôt, s’agissant de Farmer, la page va bientôt se tourner...

Nevermore, le nom de sa dernière tournée...

Oui... C’est quelqu’un qui a toujours su mener sa carrière sans commettre une seule faute, et qui s’arrêtera avant que...

Avant que l’ombre...

Oui, très bonne formule (rires). C’est rare. Des gens comme ça, il n’y en a pas à toutes les époques.

Tes projets, tes envies pour la suite ?

Un livre sur Françoise Hardy, prévu pour la rentrée prochaine. Un autre sur Brigitte Bardot, qui sort au mois de mai. Et j’ai d’autres projets, un notamment sur David Bowie...

Intéressant, et là pour le coup on peut faire d’autres parallèles avec Mylène Farmer...

Absolument, et en même temps c’est terrible parce qu’on est un peu dans des cases. Un auteur biographe qui veut faire du roman, on lui dira qu’il est biographe. Un auteur biographe de chanson française qui veut faire dans le chanteur anglo-saxon, on va lui rappeler qu’il écrit sur les francophones. Parenthèse refermée, effectivement la comparaison est là encore pertinente : David Bowie a fait une carrière sans faute, s’influençant des différentes modes, cultivant largement une ambiguïté sexuelle aussi...

Eros et Thanatos aussi...

Oui, l’amour, la mort... Et, pour avoir un éclairage sur lui, il faut avoir en tête qu’il a affirmé être gay à des journalistes à ses débuts, tout en disant à ses proches qu’il ne l’était pas. Pas mal de choses transgressives chez lui pour être dans la lumière, faire parler de lui. Une démarche esthétique aussi, à l’évidence il était un esthète. Mylène, un Bowie au féminin ?

Un dernier mot ?

Nevermore ?

Un commentaire ? Une réaction ?

Suivez Paroles d’Actu via Facebook, Twitter et Linkedin... MERCI !