Jean-Daniel Belfond : « Il y avait autour de Barbara, comme un fil invisible... »

Le 24 novembre 1997 disparaissait Monique Serf, plus connue sous le nom de Barbara. La chanteuse, qui n’avait pas 68 ans, laissait derrière elle des fidèles inconsolables, et une œuvre considérable qu’on ne cesse de redécouvrir, d’analyser, de reprendre. L’admiration qu’elle suscitait, elle l’inspire encore 25 ans après, et nombreux sont celles et ceux, y compris parmi les jeunes, qui l’écoutent toujours, qui la citent parmi leurs sources d’inspiration. Et qui la lisent aussi : dans ses textes celle qui aimait se parer de noir corbeau se mettait parfois à nu, elle s’y racontait beaucoup, y compris sur des aspects très intimes, douloureux de sa vie.

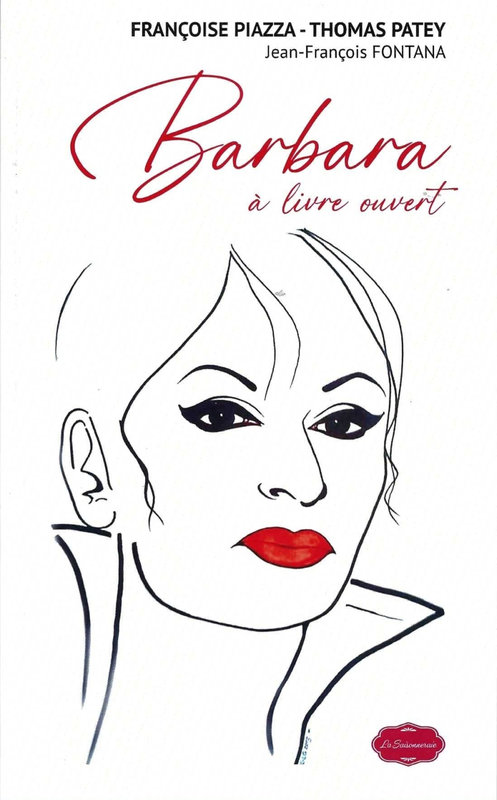

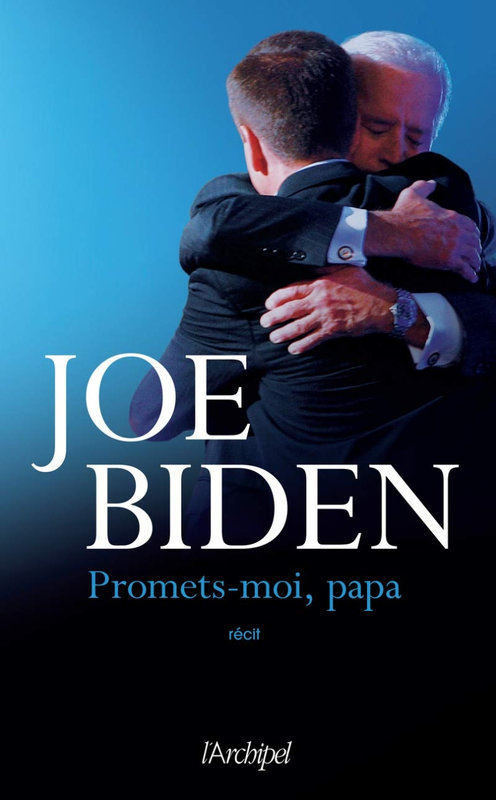

Ces textes - qui n’ont pas vocation à se suffire à eux-mêmes - sont à découvrir ou redécouvrir, posément, dans un ouvrage qui vient de paraître, Barbara, l’intégrale des chansons (L’Archipel, octobre 2022) et qui rassemble aussi des documents rares ou inédits signés de la plume de Barbara, et des analyses de son œuvre. Parmi les contributeurs, l’éditeur Jean-Daniel Belfond, patron de l’Archipel et grand amateur de Barbara : il a accepté de répondre à mes questions, l’interview s’est déroulée début novembre. Je l’en remercie, et effectivement, pour qui voudrait approfondir le sujet Barbara, c’est un livre à parcourir... Exclu, Paroles d’Actu, par Nicolas Roche.

EXCLU - PAROLES D’ACTU

Jean-Daniel Belfond : « Il y avait

autour de Barbara, comme un fil invisible... »

Barbara, l’intégrale des chansons (L’Archipel, octobre 2022).

Jean-Daniel Belfond bonjour, merci d’avoir accepté de m’accorder cet entretien. Quel souvenir gardez-vous de ce matin de novembre 1997, il y a 25 ans donc, où fut annoncée la disparition de Barbara ?

J’avais entendu la veille, sur France Musique, une dépêche : elle avait été admise d’urgence à l’hôpital américain de Neuilly. Là, j’ai senti qu’on allait apprendre rapidement une mauvaise nouvelle. La mort de Barbara, d’une toxi-infection, a été annoncée peu après. Par la suite, son frère Jean m’a dit qu’elle avait connu le même type d’infection, et une hospitalisation d’urgence, six mois plus tôt. Elle n’était absolument pas prudente en matière alimentaire : elle décongelait puis recongelait des plats, chose qu’il ne faut jamais faire. C’est une infection alimentaire qui l’a emportée...

Et quelle a été votre réaction ?

J’étais un fan depuis 25 ans. J’avais vu tous ses spectacles depuis celui de Pantin en 1981. Alors, bien sûr, une grande tristesse m’a envahi. Mais Barbara nous avait prévenus. D’abord, elle avait annoncé qu’elle arrêtait la scène, qu’elle n’en avait plus la force. Elle ne s’interdisait pas de faire un dernier disque, ce qu’elle a fait - une sorte d’adieu, mais aussi un disque un peu expédié, pas entièrement satisfaisant. J’ai su après, par son directeur musical chez Universal qu’une version bien plus belle du même album, avait été enregistrée… et perdue. Bref, on devinait qu’elle arrivait au bout de son chemin. J’ai eu pas mal de contacts avec elle... sans pour autant pouvoir prétendre l’avoir bien connue.

Justement, dans le texte que vous écrivez en introduction du recueil paru aux éditions de l’Archipel, vous évoquez vos échanges avec elle, des projets en commun, et je rappelle ici que vous avez été l’auteur en 2000 d’une biographie, Barbara l’ensorceleuse, aux éditions Christian Pirot. Comment qualifier les rapports que vous avez eus avec elle, professionnellement parlant, et avez-vous des regrets en la matière, sur des choses qui n’ont pu se faire ?

D’abord, très jeune, de retour de coopération, j’ai eu envie d’écrire un livre sur Barbara. J’avais eu l’accord de Frédéric Ferney, qui travaillait chez Sand et Tchou, mais sans l’accord de la principale intéressée ça n’a pu se faire. J’ai ensuite proposé à Fred Hidalgo, le fondateur de Paroles et Musique, le mensuel de la chanson, de réaliser le dossier Barbara avec Cécile Abdesselam. Nous avons alors recueilli le témoignage de gens qui l’avaient connue tel le photographe Jean-Pierre Leloir, ou son premier bassiste, Michel Gaudry. Le dossier a paru en janvier 1985. Nous n’avons pu la rencontrer, malgré nos demandes à son agent, Charley Marouani, qui faisait écran. A l’époque on n’avait aucune idée précise de ce qu’avait été la vie de Barbara avant la notoriété. On savait qu’elle était devenue la "chanteuse de minuit" à la fin des années 50 lorsqu’elle se produisait dans ce cabaret mythique du quai des Grands-Augustins, l’Écluse, mais sans avoir de détail sur son enfance ou ses années de jeunesse. Sur le piano de sa prof de piano Madeleine Dusséqué trônait une photo encadrée de l’immédiat après-guerre où elle était… très ample. Ca m’avait marqué ! On savait aussi qu’elle n’aimait guère qu’on écrive sur elle. Bref, il y avait bien des zones d’ombre… En dépit des trous dans son parcours, on s’est évertué à reconstituer une chronologie. D’ailleurs, Barbara elle-même n’avait pas de mémoire ! Lorsqu’à l’instigation de Jacques Attali elle a entrepris de rassembler ses souvenirs à la fin de sa vie, elle a dû faire appel au meilleur spécialiste de son œuvre, Jean-François Fontana, et à ses proches (dont son mari Claude Sluys !) pour compléter son livre !

Ma première rencontre avec Barbara s’est produite quelques années après, fin 1988. Par le plus grand des hasards. J’étais parti sac au dos faire le tour d’Israël. Sur le principal boulevard de Tel-Aviv, je vois des affiches annonçant qu’elle se produit en concert, le 28 décembre. Bien sûr, je suis allé prendre une place et ai vu ce spectacle, magnifique. Elle était "en voix". C’était un an après son premier Châtelet. Ils louaient des jumelles à l’entrée de la salle, de sorte que j’ai vu Barbara comme si elle était à deux mètres de moi. N’oubliez pas que j’étais un fan absolu. À la fin du spectacle je suis allé la voir. Je me suis présenté à elle et lui ai expliqué avoir rédigé le dossier qui lui avait été consacré dans Paroles et Musique. Elle m’a répondu qu’elle l’avait bien aimé, et de là nous nous sommes mis à parler. Elle était très impressionnante. Elle m’a dit cette phrase, qui m’a marqué : "Vous viendrez un jour à Précy, nous dînerons devant un grand feu de bois". Il émanait d’elle un magnétisme très fort. Je n’ai ressenti cela qu’avec deux ou trois personnes dans ma vie : elle dégageait comme une chaleur, un fluide. Elle m’a parue très grande. Cette rencontre m’a tellement impressionnée que j’en ai encore des frissons...

Il y a eu donc, par la suite, d’autres contacts et, comme je suis éditeur, tout naturellement, je lui ai dit un jour : "Barbara, il faudrait publier une intégrale papier de vos chansons". Je le raconte dans l’avant-propos du livre. Elle m’a répondu qu’elle n’était pas un poète, que les textes de ses chansons elle aimait les chanter à son public mais qu’ils ne "tenaient" pas à la lecture. Impossible d’avoir son accord.

En revanche, un jour elle m’appelle, et me dit : "Que diriez-vous de rassembler les photos de Lily Passion ?" Lily Passion, c’est son opéra-rock de 1986, qui a connu toutes sortes d’aléas, avec trois metteurs en scène successifs, et qui finalement avait été monté avec deux personnages seulement, elle et Gérard Depardieu. C’était un très beau spectacle, mais qui n’a pas rencontré son public, avec une tournée un peu catastrophique en France. Là, je l’avoue, j’ai commis une énorme erreur, je n’ai pas donné suite à sa proposition. Cela fait partie de la vie d’un éditeur, on prend de mauvaises décisions. A plusieurs reprises il m’est arrivé de dire "non" à des projets et de m’en mordre les doigts. Cela aurait été l’occasion de la rencontrer plus souvent, de la connaître mieux... Mais on s’est revu, on s’est parlé plusieurs fois au téléphone. Elle appelait le matin à 9 heures précises. Au standard de la maison d’édition elle disait toujours "C’est Barbara la chanteuse". Et, quand elle voulait quelque chose, c’était un bulldozer. On ne pouvait même imaginer la contredire.

Ce recueil pour lequel elle disait ne pas être poétesse, vous pensez que c’était vraiment de l’humilité, une forme de manque de confiance en soi ?

Non, elle était sincère. Elle m’a dit une autre chose qui m’a énormément surpris : "Je ne pourrai pas empêcher qu’un jour il y ait des dizaines de livres sur moi". On était au début des années 90, deux livres lui avaient été consacré. Et on savait qu’elle voulait tout contrôler : les photos, les parutions… Comment pouvait-elle imaginer qu’il y aurait un jour une ribambelle de livres sur elle ? Une fois de plus, elle avait raison. Quand je les recense dans ma bibliothèque, j’arrive à plus de soixante-dix ouvrages de tous formats…

Bref, comment en sommes–nous venus à publier l’intégrale de ses chansons ? Par un incroyable concours de circonstances. Ce livre aurait dû paraître chez Fayard, qui avait publié ses mémoires posthumes inachevés, Il était un piano noir, en septembre 1998. Un jour, je reçois un appel de Jean Serf, le frère aîné de Barbara qui était son ayant-droit. Il m’explique qu’il ne s’est pas mis d’accord sur le taux de droits avec Fayard. Il me demande si ce projet m’intéresse. J’ai couru, j’ai bondi : bien sûr, nous étions d’accord ! Le livre est ainsi né et, tous les cinq ans depuis, à chaque anniversaire, il reparaît dans une version enrichie. L’ouvrage a existé en grand format à partir de 2000, puis au format poche, puis en livre illustré enrichi d’articles de presse, tout cela avec le soutien de Bernard Serf, le fils de Jean, qui accomplit un beau travail de mémoire autour de Barbara.

Et cette histoire d’album photo sur Lily Passion, même si Barbara n’est plus là, ça reste une idée que vous pourriez reprendre ?

Bien sûr. J’ai écrit à Gérard Depardieu, pour qu’il écrive un livre, le "Barbara de Depardieu" illustré de photos. Il ne m’a pas répondu. Je crois qu’il y a de la souffrance chez lui. Barbara a joué un grand rôle dans sa vie, il lui rend hommage en lui consacrant un superbe tour de chant tout en émotions. Il y a du non-résolu dans sa relation à Barbara. On ne sait pas tout. Il s’est opposé à ce que Universal réédite ses duos avec Barbara dans Lily Passion, ce qui est vraiment dommage, ils sont magnifiques. Je crois qu’il ne s’est pas remis de la fin de leur travail en commun. Vous savez : avoir côtoyé, avoir vécu, ri, partagé tant de choses avec un être humain si exceptionnel, on n‘en sort pas indemne. Il a même inauguré à Nantes, avec Barbara, la rue de la "Grange-au-loup" : un nom qu’avait inventé Barbara dans sa chanson Nantes (1964), où elle évoquait la mort de son père.

Concernant Depardieu, il y a dans le livre, parmi les textes divers de Barbara qui y sont reproduits, un très beau texte dans lequel elle décrit très bien le personnage, alors oui certainement il y aurait certainement à creuser là...

Il ont vécu quelque chose d’extraordinaire, et j’en reste persuadé oui, ce Lily Passion qui a connu tellement de vicissitudes, d’aléas, Depardieu pourrait en parler très bien...

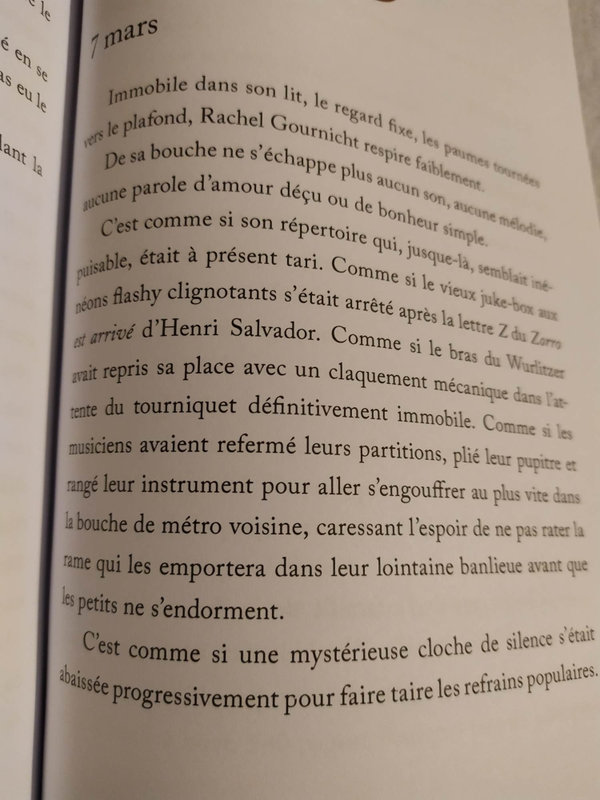

Extrait de Barbara - L'intégrale des chansons (L’Archipel, octobre 2022).

Barbara n’a, depuis 1967, cessé de répéter à son public qu’il était sa "plus belle histoire d’amour". Quelle est "votre" histoire personnelle, comme auditeur et comme spectateur, avec elle ?

Enfant, à l’époque où mes copains étaient fans de Johnny et des Beatles, mes idoles à moi se nommaient Brassens et Anne Sylvestre, que mes parents m’avaient fait découvrir. J’ai 11 ans, en 1970. Mon meilleur ami, avec qui nous chantions Brassens à tue-tête, me fait écouter un 33 tours de sa grande sœur : Barbara, récital Bobino 1967. Dernière chanson de l’album : Les Rapaces, enregistrée le jour où l’artiste vient de la composer. Cette chanson m’a sidéré. J’ai écouté, j’ai été comme captivé par ce personnage.

Comme je suis compulsif dans ma passion pour la chanson, j’ai tout voulu écouter, tout voulu connaître. Petit à petit je suis rentré dans son univers, qui est magique... Les années 1965-1975 sont les plus marquantes de sa carrière. Sa voix est d’une pureté absolue ; ses albums de l’époque sont d’une force envoutante. J’ignorais que j’habitais alors à cent cinquante mètres de chez elle, rue Michel-Ange…

C’était une évidence pour vous, que les éditions de l’Archipel, que vous dirigez, publient quelque chose pour les 25 ans de sa disparition...

Oui, j’ai du reste publié plusieurs livres sur elle au fil des années. La première biographie de Sophie Delassein, Barbara, une vie, dès 1998. Mais aussi les mémoires posthumes d’Hubert Ballay, qui lui avait offert son appartement de la rue de Rémusat et à qui elle aurait écrit deux cent lettres (perdues ?). Un homme d’affaires pour qui a été écrit en 1962 Dis quand reviendras-tu ?, son premier grand succès, titre devenu celui du livre. J’ai aussi fait paraître Vingt ans avec Barbara, les souvenirs de Roland Romanelli, qui fut son homme-orchestre et son compagnon. Et, cet automne, deux longs chapitres sont consacrés à la dame en noir dans Mes années lumière, le livre de Jacques Rouveyrollis, qu’elle appelait le "magicien des lumières".

Le vôtre, Barbara l’ensorceleuse, en 2000 ?

Il était paru chez Christian Pirot, fou de chansons et excellent éditeur, hélas disparu trop tôt. Un texte où je raconte comment Barbara m’a ensorcelé.

Que retenir de cette nouvelle édition de Barbara, l’intégrale des chansons ?

Parmi les nouveautés, une étude de son univers scénique, par Sébastien Bost. Les cent cinquante chansons que Barbara a écrites sont classées chronologiquement, présentées et replacées dans leur contexte par le directeur d’ouvrage, Joël July, qui signe en outre une étude sur l’univers poétique de Barbara. Le livre indique les variantes connues des chansons. Il inclut de nombreux textes manuscrits de Barbara. Il y a une annexe assez volumineuse avec les textes écrits par Barbara pour accompagner ses spectacles, notamment. Puis une chronologie détaillée de sa vie et de son après-vie, une discographie et une bibliographie mises à jour.

Nous avons failli avoir un scoop pour cette réédition : un poème inédit ! Un collectionneur avait acquis, lors d’une vente aux enchères en 2000, un lot de textes et scripts de Lily Passion annotés par Barbara. Il m’a adressé le scan de quelques pages. Parmi elles le tapuscrit d’un poème inconnu écrit pour cet opéra-rock : La Mer du Nord. Un très beau texte, avec des réminiscences de l’univers de Barbara. Par acquis de conscience, on a interrogé Luc Plamondon, qui avait collaboré à la première version de Lily Passion. Alors que l’on bouclait le livre, Plamondon a confirmé qu’il était bien l’auteur de ce texte et… qu’il en interdisait la reproduction ! Je me suis souvenu qu’il avait souffert lors de l’accouchement difficile de Lily Passion et ne devait pas en avoir gardé un bon souvenir.

En couverture figure une très jolie photo, peu connue : elle est datée de 1967 et on voit Barbara toute jeune, à l’arrière de sa voiture, en tournée. Le fan de Barbara ne peut pas passer à côté !

Lire des textes de chanson est un exercice bien différent de la simple écoute d’une chanson, qu’on imagine plus distraite. Est-ce à dire que le texte se suffit à lui-même dès lors qu’il est poétique ?

Question difficile : le texte d’une chanson se suffit-il à lui-même ? Si l’on part du principe qu’une chanson est un composé de texte et de musique, on serait tenté de répondre non. Mais le premier plaisir très égoïste qu’on a avec un recueil, c’est d’entonner les chansons qu’on aime, seul ou en groupe, peut-être même en les jouant avec un instrument. Le plaisir de retrouver des refrains qu’on a en tête. Indépendamment de tout jugement sur la qualité poétique de la chanson. Quand je disais à Barbara que ses fans seraient heureux de disposer du recueil de ses textes, je n’émettais pas de jugement sur leur valeur poétique. Barbara, elle, avait un doute sur la qualité intrinsèque de ses textes, sur leur postérité. Quand on voit que Brassens ciselait ses chansons, recherchant des rimes riches à chaque vers, des enjambements d’une créativité extraordinaire... Quand on constate la puissance poétique des vers de Léo Ferré, on peut comprendre les craintes de Barbara, pour qui les textes sont le support d’une émotion davantage que le fruit d’un travail très élaboré. Elle avait peur de voir ses textes souffrir de la comparaison avec ceux de Brassens ou de Brel, qu’elle avait jadis chantés. Maintenant, ses chansons sont si chargées de moments forts, d’amour qu’on leur pardonne leurs imperfections, leur côté parfois inabouti.

Une vraie manque de confiance en soi malgré tout... On a tous un peu de Barbara l’image sombre qu’elle s’est toujours donnée, sur la forme et souvent sur le fond. Mais quelques textes prêtent aussi à sourire, et entre des blocs d’ombre jaillissent des rayons de lumière. D’après ce que vous en percevez, comment se situait Monique Serf entre l’optimisme volontariste de Le jour se lève encore (1994), et le pessimisme sans recours de Fatigue (1996), pour ne citer que deux textes parmi ses derniers ?

Barbara a souvent été questionnée sur son côté "aigle noir", "mante religieuse". Elle avait énormément d’humour. Elle avait cette phrase : "Je ne veux pas qu’on me voie de profil, je risque de faire peur aux enfants" (rires). Elle était le contraire de ce qu’on croit : elle était en noir, parce que c’était la couleur qui lui allait, la couleur du personnage qu’elle s’était façonné, mais elle était le contraire d’un personnage sombre. J’ai souvent parlé d’elle avec Georges Moustaki, il me disait qu’il n’avait jamais ri avec personne comme avec Barbara. Elle était gaie. Mais je pense qu’elle était aussi sujette à des moments de détresse, avec une humeur pouvant varier... Elle parle de la tentation du suicide dans ses chansons, et elle ne triche jamais dans ses écrits. Elle n’était pas quelqu’un de linéaire. C’est aussi une femme qui s’est beaucoup vouée aux autres, aux rêveuses de parloir, ces femmes qui venaient écouter les prisonniers... Elle a consacré des nuits entières aux malades du Sida, elle a chanté bénévolement en prison. Elle a donné beaucoup de son temps et, comme elle était insomniaque, elle appelait des gens la nuit. Un être généreux, désintéressé. Le contraire de l’image vénéneuse... D’ailleurs il y a un texte reproduit dans le livre où elle écrit qu’elle n’est pas une "tulipe noire". Mais ce cliché court toujours sur elle... Si on gratte un peu, ça ne tient pas.

N’avait-elle pas compris, aussi, que pour la postérité, dans l’art le noir et blanc s’abîmerait moins vite que la couleur ?

C’est une jolie formule, je pense qu’on peut la garder. Je peux la signer, et je vous l’emprunte!

Quelles sont les chansons de Barbara qui vous ont personnellement le plus touché, sur le moment ou après redécouverte ? Ces titres, connus ou mieux, moins connus, que vous aimeriez inciter nos lecteurs à écouter, et aussi à lire ?

Plusieurs titres sont poignants. Celui qui me bouleverse le plus, c’est Mon enfance (1968). Elle retourne dans ce petit village dans le Vercors où elle a passé plusieurs mois à la fin de la guerre, et qui ont été douloureux, comme tout le conflit où, petite fille juive, elle n’a cessé de fuir l’occupant. Elle en parle de façon très émouvante, la musique est magnifique... C’est un texte autobiographique, un peu comme Nantes. De manière générale, ce sont les chansons où elle parle d’elle de façon très directe, comme Rémusat (1970), évocation du deuil de sa mère, ou Drouot (1971), salle des ventes qu’elle a beaucoup fréquentée, qui sont aussi très prégnantes. Et il y a cette chanson sombre qu’on n’a décodée qu’après sa mort et qui s’appelle Au cœur de la nuit (1966). Si on l’écoute et qu’on la lit bien, c’est au cœur de la nuit que les choses se passent et que son enfance est à jamais détruite...

L’Aigle noir (1970) aussi, de ce point de vue-là ?

C’est sa chanson la plus populaire. Elle l’avait ajoutée en dernière minute à l’album paru en mai 1970. Cette chanson est devenu son plus grand succès malgré elle tant elle a tourné en radio au cours de l’été suivant. Il y eu énormément d’interprétations psychanalytiques de la chanson. Peut-être veut-on lui faire dire trop de choses. Comme pour le tableau d’un peintre où celui-ci découvre qu’il a représenté des concepts qu’il n’avait pas imaginés. L’Aigle noir, on lui a trouvé tant de sens cachés ! Je ne sais si tout cela a lieu d’être, mais encore une fois, pour décoder le viol il faut surtout écouter Au cœur de la nuit.

Quand on songe à Barbara, à son public, il y a comme une forme de communion qui reste forte. Vous l’évoquiez, est-ce que ça tient à l’espèce d’intimité née, collectivement et individuellement, entre elle et chacun de ses auditeurs, à sa manière à elle de se mettre à nu ? Barbara écrit : "Voilà tu la connais l’histoire..." dans la touchante Nantes...

L’émotion vous prenait, au spectacle, dès qu’on arrivait au théâtre. Quelque chose de très prégnant, une atmosphère très particulière qui faisait battre le cœur avant même que le rideau ne se lève. Comme si tous les gens présents appartenaient à une sorte de communauté, liés par un fil invisible, une expression qu’elle utilise dans la chanson Vienne (1972). Un groupe d’êtres humains reliés à elle, à ses notes, à sa respiration. Certains fanatiques la suivaient en tournée, certains se couchaient sur son paillasson rue Rémusat comme elle le raconte dans Les Rapaces. Sa façon de chanter, l’intensité de ses phrases, de ses histoires étaient telles que les gens se sentaient concernés de façon très intime par ce qu’elle racontait. Après sa disparition j’ai retrouvé cette atmosphère si particulière, lorsque Marie-Paule Belle a donné un spectacle hommage où elle a fort bien chanté Barbara. On ne retrouvait pas cela chez d’autres artistes : Brassens, en spectacle, créait une atmosphère de complicité, Ferré un élan vital d’adhésion à ses mots, Anne Sylvestre un plaisir intense, une adhésion à la beauté de ses textes, de ses musiques et à sa générosité.

Quel regard portez-vous sur la carrière de Barbara, sur son parcours de vie aussi ?

Son parcours de vie est très intéressant. Quand on regarde de près la vie de Barbara, ça commence par beaucoup de souffrance, vingt premières années assez terribles... Elle grandit sans père, suit des cours de piano, de chant lyrique, puis se rend compte que sa voix n’est pas de celles qui conviennent pour mener carrière à l’opéra... Elle a crevé de faim en Belgique pour essayer de monter un cabaret, elle a été à deux doigts de se prostituer pour pouvoir manger... Elle s’est faite seule, malgré le père absent, malgré la misère. Un parcours assez extraordinaire, avec aussi elle a la capacité de subjuguer les hommes. Elle ne dit pas qu’elle écrit des chansons, elle ne les signe pas tout de suite, une sorte de pudeur. À partir de la fin des années 1950, elle se rend compte que la scène de l’Écluse est trop étroite pour elle, qu’elle a en elle une force incroyable, elle invente des jeux scéniques dès qu’elle ose quitter son piano. À partir de 1963, de sa première scène en solo au Théâtre des Capucines, elle passe dans une autre dimension...

En quoi est-elle une source d’inspiration pour vous, et en quoi peut-elle inspirer ceux qui prêtent attention à son œuvre ?

Par sa générosité, Barbara nous montre l’exemple de quelqu’un qui a beaucoup fait, sur bien des sujets, par exemple pour prendre conscience qu’il fallait mettre des préservatifs, se protéger contre les MST, avoir un regard généreux sur les gens qui sont fragiles, sur les infirmières, les prisonniers aussi... Elle le dit elle-même, elle a voulu rendre aux gens tout ce qu’ils lui avaient donné. Elle disait que ce qui la motivait le plus, c’était le plaisir du spectacle. Je pense qu’elle sentait la ferveur du public, qu’elle comprenait à quel point les gens comptaient sur elle et ça l’a émue, elle a voulu rendre tout ce qu’elle avait reçu d’amour de son public, un amour plus intense que celui qu’elle a pu recevoir d’un homme...

Il y a des artistes qui vous font penser à elle en 2022, retrouveriez-vous en eux ce qui vous a fait aimer Barbara ?

Oui, il y a une jeune artiste qui a un talent fou, une voix très différente de Barbara et une grande sensibilité, c’est Pomme. Je retrouve beaucoup de choses en elle, elle a aussi un vécu très original. C’est une fille qu’on sent mal dans sa peau, dans l’ambivalence... Elle a une voix vulnérable, et elle dégage beaucoup de choses. Parmi les artistes d’aujourd’hui j’aime aussi Barbara Pravi qui a une belle voix et la merveilleuse Clarika, qui excelle aussi bien sur scène qu’en disque. Ces femmes ont un talent barbaresque, mais il ne faut pas essayer de copier. Que chacun suive sa route... Certes, je n’ai jamais ressenti une telle intensité entre un artiste et son public qu’avec Barbara. J’imagine que les fans Mylène Farmer vivent ce phénomène de communion, qui relie beaucoup d’artistes, notamment anglo-saxons, à leur public...

Une forme de religion quelque part...

Oui, une forme de religion. Mais chacun trouve ce qu’il cherche. Mon déclic en matière de chanson c’est vraiment la musique. C’est d’abord elle qui me fait aller vers un artiste. Si je n’ai pas le plaisir du son, c’est fini, je suis hors course. Si, par contre, la musique me plaît, je peux accepter une certaine imperfection, une facilité dans les textes.

Si, par un improbable prodige, vous pouviez vous retrouver face à Barbara, lui poser les yeux dans les yeux une question, quelle serait-elle ?

Comme je l’ai dit, Barbara était quelqu’un d’impressionnant. Pourtant, je ne suis peu impressionnable. Elle dégageait quelque chose de magnétique... J’aurais aimé l’interroger sur les histoires cachées derrière ses chansons, tout en sachant qu’elle aurait refusé de répondre. J’ai essayé de convaincre Anne Sylvestre de raconter les histoires qui étaient en filigrane cachées dans ses textes, mais j’ai vu très vite qu’il y avait beaucoup de souffrance là-dedans. Elle aussi a connu des drames dans sa vie ; elle n’a pas voulu les revivre.

Trois qualificatifs, pour décrire au mieux Monique Serf alias Barbara, telle que vous croyez l’avoir comprise par ses attitudes, par ses textes et parce qu’il y avait entre les lignes ?

La passion de convaincre : elle était dotée d’une force extraordinaire de ce point de vue. La passion de transmettre. Et une vraie bienveillance envers autrui.

Quel bilan tirez-vous de l’année écoulée, en tant cette fois qu’éditeur, pour l’Archipel ? Le marché du livre se porte-t-il plutôt plus ou moins bien qu’avant la crise Covid ?

Disons qu’on a été un peu leurrés par l’année 2021, qui a été celle de la fin du Covid. Les gens, ayant été frustrés de livres, se sont précipités en librairie. Le marché a connu une année anormalement faste, et la plupart des éditeurs ont vu leur chiffres d’affaires faire un bond. On a pu croire qu’il était facile de vendre des livres... 2022 nous a cruellement ramenés à la réalité, on est revenu à un marché plus difficile, avec trois phénomènes qui se sont additionnés : la guerre en Ukraine, avec cette peur du nucléaire en Europe qui a noué pas mal de ventres ; l’année politique avec les incertitudes qu’elle a générées ; dernièrement l’inflation disparue depuis quarante ans à ce niveau qui revient et impacte le budget culture des ménages.

Vos projets et surtout, vos envies pour la suite ?

Je fais un métier qui me permet de rencontrer des gens passionnants, de tous horizons. On ne s’ennuie jamais, on est toujours dans la curiosité, dans la découverte. Une grande partie du plaisir de l’éditeur, c’est de travailler les textes avec les auteurs. Le plaisir de découvrir une plume de talent, c’est quelque chose dont on ne se lasse pas. J’aime féliciter les auteurs qui nous enchantent par leur talent de plume. C’est l’aventure de faire des livres, des livres qui vous intéressent, vous passionnent parfois. Dans le domaine de la chanson, j’ai publié deux témoignages cet automne. Les souvenirs de Françoise Canetti, la fille de Jacques Canetti. Elle raconte le parcours de cet extraordinaire découvreur de talents que fut son père. Ensuite, les mémoires du plus grand éclairagiste de la scène, Jacques Rouveyrollis : il a connu tant d’artistes depuis un demi-siècle et les raconte avec beaucoup d’humour. Je signale aussi un livre très différent signé Philippe Di Folco, qui recense les impostures littéraires. On se rend compte qu’il y a ceux qui écrivent, ceux qui s’inspirent et ceux… qui trichent !

Un commentaire ? Une réaction ?

Suivez Paroles d’Actu via Facebook, Twitter et Linkedin... MERCI !

/image%2F0405558%2F20240410%2Fob_13b901_alain-souchon.jpg)