Guillaume Lasconjarias, diplômé d’un doctorat d’Histoire à la Sorbonne, s’est spécialisé depuis quelques années dans l’étude et l’analyse des questions de sécurité et de défense. Outre ses riches activités universitaires, il est aujourd’hui chercheur employé par l’OTAN au sein de la division Recherche du Collège de défense (sorte de think-tank) de l’Alliance atlantique, à Rome. Il a accepté, ce dont je le remercie de manière appuyée, de répondre à quelques unes de mes questions d’actualité. Ses réponses, qui me sont parvenues le 28 octobre, soit, deux jours après l’envoi de ma proposition par mail, n’engagent que lui et en rien l’OTAN ou son Collège de défense. Elles sont très complètes et hautement instructives. Je vous en souhaite bonne lecture... Une exclusivité Paroles d’Actu. Par Nicolas Roche.

ENTRETIEN EXCLUSIF - PAROLES D’ACTU

« La ‘‘paix froide’’ comme nouvelle normalité »

Interview de Guillaume Lasconjarias

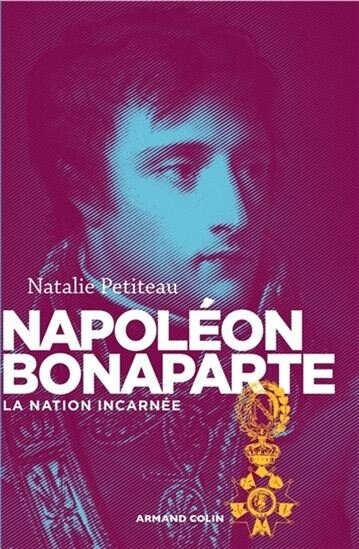

Une illustration de l’op. Sentinelle. Crédit : état-major des armées.

Paroles d’Actu : Bonjour Guillaume Lasconjarias, merci de m’accorder cet entretien. La lutte contre l’organisation État islamique s’inscrit dans un cadre plus vaste de mutation des menaces encourues par les sociétés établies. Les élites politiques et militaires ont-elles pris la pleine mesure de ce qu’impliquent la professionnalisation et l’internationalisation du terrorisme - qui par définition suppose une guerre asymétrique - s’agissant notamment des moyens alloués et de la formation des armées ?

Guillaume Lasconjarias : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste du terrorisme, et donc ce n’est pas tellement sur la façon de lutter contre ce qui est avant tout un mode d’action que le problème se pose à mes yeux. La menace qu’est l’EI, ou ISIS, ou Daesh, est réelle, mais diffère-t-elle vraiment de celles qui, depuis maintenant une vingtaine d’années, s’adressent à nos sociétés ? Pour ma part, je ne le pense pas. À mes yeux, le point que vous mentionnez sur la capacité des élites, ici et ailleurs, à saisir ce qui se passe et ce qui est en jeu est plus important.

« La séparation traditionnelle sécurité / défense est caduque »

Le premier problème est que nous sommes bien dans une phase de transformation, sinon de la guerre, du moins de la conflictualité. Traditionnellement, la grande partie des nations européennes vivaient sur une séparation des problématiques de défense et de sécurité, avec une armée tournée vers l’extérieur et des forces de police chargées de l’intérieur. C’est un peu, pour simplifier, l’héritage de Guibert dans son Traité de la Force publique (1790). Avec la mondialisation des menaces, et l’internationalisation du terrorisme, cette séparation devient caduque. Les différents Livres blancs (depuis au moins celui de 1994) prennent en compte ce fait. Le titre même du Livre blanc de 2008, « sur la sécurité et la défense », pose le principe de continuité entre les deux, et donc modifie les tâches et les missions, en les élargissant, et en les complexifiant.

Le second point est celui de l’adaptation des forces armées à ce nouveau défi. La notion de « guerre contre le terrorisme » renvoie à l’Amérique post-11 septembre, aux déclarations de George W. Bush et aux engagements en Afghanistan et en Irak. Militairement, les deux campagnes initiales ont été un succès. J’insiste délibérément sur cette dimension tactique, qui n’a rien à voir avec l’aveuglement stratégique qui peut avoir accompagné ces campagnes. La capacité à faire céder et à écraser des États soutenant le terrorisme international - ou accusés d’en faire le jeu - a été démontrée : ces pays ont vu leurs armées défaites en quelques semaines. Ce qui a été particulièrement difficile, c’est de comprendre comment l’après-guerre a marqué, en réalité, le début de la « vraie » guerre, dans des dimensions que nul n’avait prévu, avec des redécouvertes conceptuelles et intellectuelles fondées sur une vision biaisée de l’histoire. Je pense aux analogies, très populaires au tournant des années 2004-2007, entre des opérations de contre-insurrection passées et des situations actuelles. L’armée US et, à sa suite, l'armée française, s’est ainsi emparée de l’histoire de la guerre d’Algérie pour en tirer des savoir-faire applicables en Afghanistan ou en Irak, quand le contexte diffère radicalement. Ces transferts culturels et ces échanges se retrouvent aussi dans l'armée britannique, qui a redécouvert les opérations menées en Malaise dans les années 1950.

Dans tous les cas, ces exemples passés de combats asymétriques me paraissent aussi intéressants, car on a été chercher dans le passé des modèles à appliquer en se dispensant des analyses nécessaires, notamment sur les natures profondes des nouvelles insurrections, et sur les motivations profondes de nos adversaires. Si les produits doctrinaux qui en sont sortis sont loin d’être inintéressants et traduisent la volonté des acteurs occidentaux de mieux comprendre ces nouvelles formes d’engagement, on a en réalité occulté plusieurs dimensions. Ainsi, alors que la plupart des études concluaient que pour avoir un réel impact, les opérations militaires doivent s’inscrire dans la durée et avec une présence au sol conséquente, on n’a eu de cesse de vouloir limiter nos engagements, et on a voulu rapatrier nos combattants le plus rapidement possible, quitte à se mentir sur le niveau de sécurité obtenu. On a vu le résultat en Irak, on le devine en Afghanistan...

« La question de l’acceptation sociale

des dépenses militaires est un vrai problème »

Si nos armées et notamment les composantes terrestres se sont bien adaptées, et si les doctrines produites sont loin d’être inutiles (et notamment l’approche globale), je rebondis sur ce que vous identifiez, à savoir la réduction des budgets et des formats - plus que de la formation - de nos armées. Ce n’est pas neuf, les spécialistes le dénoncent depuis longtemps, la plupart des pays européens ont fait l’impasse sur leur défense. Les raisons sont multiples, et on peut citer les « dividendes de la paix » imaginés après la chute de l’Union soviétique comme l’idéologie de la « transformation ». La question de l’acceptation sociale des dépenses militaires est aussi un vrai problème, surtout quand elles sont en compétition avec d’autres postes budgétaires considérés comme plus importants/essentiels. Enfin, les crises économiques et la nécessité de réduire les coûts à tout prix ajoutent à cela : on se tient à des formats juste nécessaires, quitte à faire des efforts en urgence plutôt que de gérer dans la longue durée. « Gouverner, c’est prévoir » disait Émile de Giradin, et je crois que dans ce domaine, les efforts doivent être permanents.

PdA : L’intervention récente du Kremlin en soutien de son allié syrien ne manque pas de provoquer des questionnements chez certains observateurs en ce qui concerne les cibles visées et la vérité des fins recherchées. Quelle lecture faites-vous, sur cette question-ci et d’autres d’actualité à peine moins brûlante, des mouvements extérieurs de la Russie de Vladimir Poutine ?

G.L. : À dire vrai, je suis souvent étonné par une certaine propension à voir en Poutine un stratège, l’archétype du nouvel homme fort, et un modèle à suivre pour nos élites. Je pense qu’il ne faut pas dissocier sa façon d’agir en Syrie de celle qu’il a manifestée en Ukraine ou en Crimée.

« On le sait peu, mais les billets de banque du régime

d’Assad sont imprimés à Moscou... »

Certes, en Syrie, l’armée russe avance à visage découvert. Depuis le début de la guerre civile, en 2011, les Russes ont toujours soutenu Assad, sans doute d’ailleurs pour conserver leurs garanties sur les bases qu’ils y possèdent. Là encore, un petit rappel historique me paraît nécessaire : la Russie - depuis Pierre le Grand et la Grande Catherine - a toujours regardé comme un but à atteindre un accès aux mers chaudes. Pendant la période soviétique et la Guerre froide, l’URSS avait signé des accords avec des pays autour de la Méditerranée pour garantir des points d’appui logistiques, et éviter d’avoir à repasser par les détroits qui conduisent à la Mer Noire. La base de Tartous est un héritage de cette période - l’accord a été signé en 1971 - et autorise les navires russes à demeurer opérationnels dans cette zone. En fait, cette base s’est transformée de plus en plus en centre de commandement et dépôt logistique. Ces dernières années, la Russie a gardé un profil bas, mais n’a jamais cessé de soutenir le régime de Damas. On ne le sait pas assez, mais c’est à Moscou qu’on imprime les billets de banque du régime, qui sont ensuite livrés par avion-cargo et qui servent à financer l’armée et à payer les fonctionnaires. Quant à l’équipement, Moscou n’a jamais caché qu’il appuyait Assad et livrait les armes nécessaires.

Cela dit, depuis cet été, on observe une montée en puissance. Cela a commencé par le repérage de véhicules russes, le signalement par les forces rebelles de drones russes, et la mise en ligne, sur les sites de réseaux sociaux, de photos de soldats russes, appartenant sans doute à des unités d’infanterie navale. Le discours ambiant justifiait ces déploiements comme des mesures de protection face à l’avancée de rebelles, et notamment les coups sévères portés par ISIS contre l’armée régulière d’Assad, qui cède du terrain, et se retrouve dans l’incapacité de former un rempart efficace. Devant le risque de voir les bases russes tomber sous le feu ennemi, on a vu Poutine passer à l’attaque, et s’engager pleinement aux côtés du régime, pour le sauver. Envoi d’instructeurs, mise en place de chasseurs bombardiers de dernière génération, d’hélicoptères lourds, de tanks et de pièces d’artillerie, ainsi que des postes de défense anti-aérienne... On est déjà plus dans la capacité à projeter des forces qu’à simplement protéger une base.

Et donc, il suffit d’un discours prononcé à la tribune de l’ONU pour qu’on fasse de Poutine le sauveur de la Syrie, celui qui va rebattre les cartes, frapper ISIS et renverser la situation sur le terrain, humiliant les Occidentaux et les États-Unis incapables de gérer la crise... Dans les faits, je crains que ce ne soit plus compliqué. D’abord, l’intervention de Poutine dans la région n’est pas uniquement motivée par la sauvegarde du régime. Il y a un discours qui prétend cela, mais la situation syrienne conjugue l’ensemble des peurs du dirigeant russe : le chaos possible, la contagion de l’anarchie et de l’extrémisme religieux, la présence de forces occidentales accusées de saper Assad pour le remplacer par des régimes amis (à l’instar de l’analyse russe sur les Printemps arabes et les révolutions de couleur)... Ensuite, il s’agit d’un message vis-à-vis des autres acteurs régionaux, dont l’Iran : au début du conflit, Assad s’est surtout tourné vers la Russie mais, au fur et à mesure, l’Iran s’est imposé comme le principal contributeur, par l’envoi de cadres, et par le rôle militaire accru au sol. En 2013, Assad s’est même détourné de Moscou en choisissant d’employer des armes chimiques, contre la volonté russe. Aujourd’hui, en revenant au premier plan, c’est un signe que la Russie n’entend pas céder sur son leadership régional. Enfin, ceux qui espèrent que la Russie mène réellement la lutte contre ISIS n’ont qu’à observer les effets des frappes : pour l’heure, il semble que la grande majorité des sorties sont dirigées contre des zones qui n’abritent pas l’EI. En revanche, ils frappent d’autres groupes rebelles, considérés par le régime comme leur principal adversaire (l’armée syrienne libre, le front Al-Nosra...).

« Pour Poutine, le sursaut de la Russie dépendra

avant tout d’une politique extérieure ambitieuse »

D’une façon générale, Poutine fait de la politique extérieure la condition du sursaut russe : il est obsédé par la perte de son statut et rappelle sans cesse que la chute de l’URSS a été la pire catastrophe géopolitique du 20e siècle ; il a les yeux rivés sur les États-Unis et sur l’OTAN, il soigne sa relation avec la Chine bien que dans la réalité, le partenariat penche en faveur de Pékin. Pour synthétiser, sa conception de la politique étrangère se fonde sur le rapport de forces, pas sur une coopération harmonieuse. D’où les images, fausses ou faussées, qui font de Poutine soit un joueur d’échec, soit un karatéka... Je pense aussi qu’il soigne son image pour donner cette impression, quand ce qui le guide me semble dicté par une vision très 19e siècle des empires et de la place qu’ils occupent/occupaient.

PdA : Si on se place du point de vue de la Russie, ex-superpuissance mondiale qui a vu son empire s’effondrer et tenté tant bien que mal, tout au long des années 1990, de s’introduire dans le jeu de la communauté internationale, on ne peut s’empêcher de penser que, tout de même, certains dirigeants de l’OTAN et de ses pays membres ont fait preuve de désinvolture à l’égard de Moscou : on peut aisément comprendre le besoin ressenti par certains pays ayant vécu sous le joug communiste de rejoindre l’Alliance atlantique ; on peut tout autant concevoir que la Russie ait mal vécu des démarches similaires - je pense à des initiatives de George W. Bush notamment - entreprises jusqu’au cœur de sa zone d’influence historique (Ukraine, Géorgie...), à deux pas de ses frontières. La survivance même, sous sa forme originelle, de l’OTAN, conçue contre la Russie soviétique, peut alimenter ce ressentiment. L’Occident n’a-t-il pas, plus ou moins involontairement, contribué à la résurgence d’un nationalisme russe qu’incarne parfaitement Vladimir Poutine ?

G.L. : J’admets avoir un biais professionnel, et répondre à la question en justifiant l’une ou l’autre attitude serait sans doute renforcer ce biais. Mais reprenons un peu la cinématique. Le discours russe, ces jours-ci, remploie à l’envi les soi-disant accords entre Gorbatchev et les puissances occidentales de ne pas s’étendre à l’Est. Or, c’est une révision du passé, parce qu’on fait d’un cas particulier - la situation de l’Allemagne au moment de la réunification en 1989-1990 - une sorte de cas général, et qu’on traite comme vérité, des ouï-dire, ou des témoignages qu’il faudrait nuancer et confronter aux archives.

Initialement, la question qui était posée était la suivante : si l’Allemagne se trouve réunifiée, peut-on concevoir qu’une partie appartienne à l’OTAN et l’autre non ? Dans les réunions et rencontres entre dirigeants américains, allemands et soviétiques, l’accord qui fut trouvé, nommé aussi traité « 2+4 », excluait le stationnement de forces OTAN étrangères sur le territoire de l’ex-Allemagne de l’Est. Cela garantissait que l’Ouest ne profiterait pas du retrait des forces pré-positionnées soviétiques pour s’y substituer et menace directement les pays encore membres du Pacte de Varsovie. Mais on parle là de l'année 1990, à une époque où, dans l’esprit des dirigeants des deux camps, les blocs existaient et n’allaient pas s'écrouler.

La dissolution du bloc soviétique, l’élargissement de la démocratie à l’Est, et le libre choix des nations d’adhérer à l’Alliance atlantique, à partir de la fin des années 1990, a sans doute une part dans la constitution de ce discours à la fois revanchiste et empreint de nostalgie. Mais là encore, il faut revenir à l’état d’esprit de cette époque : l’élargissement n’a pas été fait contre la Russie, il a été fait dans l’optique de maintenir des liens stratégiques étroits avec elle. Qui donc sait et se souvient que la Russie appartient aux premiers bénéficiaires du Partenariat pour la Paix ? Qui donc sait que la Russie possédait une plate-forme de partenariat dédiée avec l’OTAN et l’Alliance atlantique, le Conseil OTAN-Russie établi en 1997 (aujourd’hui en sommeil) avec l’Acte fondateur qui renforçait les liens et activités avec la Russie ?

Les visions d’une Russie entourée, encerclée, par les Alliés occulte le fait que les Alliés, dans ce stade de discussion, s’engageaient à ne pas déployer d’armes nucléaires sur le territoire des nouveaux entrants, pour justement éviter de brusquer la puissance russe et provoquer un retour en arrière. Mais les tensions nées de l’opération au Kosovo, les révolutions de couleur en Ukraine et en Géorgie, ont favorisé l’émergence d’une défiance permanente, instrumentalisée par le pouvoir en place, pour dénoncer une invasion rampante. Mais, étonnamment, peu s’interrogent sur les raisons pour lesquelles des pays satellites ou anciennement alliés de la Russie se rapprochent de l’Alliance et de l’Union européenne... On y voit forcément la main de Washington, mais c’est peut-être très rapide et caricatural.

« L’Occident a sans doute négligé une certaine

sensibilité russe à l’Histoire... »

Je ne dis pas que l’Occident ne porte pas de responsabilité, non plus. J’estime que nous avons cédé facilement à l’idée que la Russie était un partenaire comme un autre, et nous avons perdu tout intérêt stratégique pour la Russie, en le remplaçant par une sorte de rêve et d’aspiration économique. En croyant que la libéralisation et le jeu du marché allaient transformer et bouleverser le pays - ce qui a eu lieu, mais de façon anarchique et sans porter les résultats attendus - les puissances occidentales ont surtout vu le fantasme d’un Eldorado du business, occultant le rôle des acteurs politiques, leurs perceptions et peut-être, indubitablement pour certains, leur sens de l’histoire. Au risque de faire une comparaison un peu osée, les Russes sont ancrés dans l’histoire quand nos élites ont basculé dans un univers post-moderne déconnecté de cette même mise en perspective.

PdA : Quelles relations avons-nous vocation à entretenir aujourd’hui avec la Russie ? Avec l’Ukraine ?

G.L. : Les relations avec la Russie ne sont clairement pas au beau fixe, et les décisions prises à la suite de la crise ukrainienne, l’an passé, ont cristallisé les tensions. Prenons l’exemple des mesures décidées par l’OTAN. La coopération que nous avions avec la Russie et les échanges réguliers ont été suspendus. Le Conseil OTAN-Russie ne se réunit plus, et je ne crois pas qu’il le fasse avant longtemps, car il faudrait pour cela que la Russie accepte de revenir à la table des négociations et discute des problèmes qui nous concernent tous. En revanche, tous les canaux de discussion n’ont pas été fermés : les ambassadeurs continuent de travailler ensemble et nous maintenons ouverts les moyens de parler avec les Russes, ne serait-ce que pour éviter des risques d’escalade et de méprise. De son côté, l’Union européenne a lancé des sanctions économiques dont la portée est souvent discutée, mais qui ont un véritable impact. En effet, au-delà de leur portée effective et de ce que signifie « frapper au portefeuille », ces sanctions envoient un signal politique fort, et encourageant quant à la capacité de l’UE à devenir un acteur essentiel dans la possible résolution de la crise ukrainienne. En outre, la prolongation des sanctions - alors que certains s’interrogeaient sur la décision de quelques pays courtisés par Moscou - rappelle que l’UE sait, quand elle le veut, tenir ferme ses engagements.

Sur les relations futures, je ne vois pas d’évolution à court terme. Force est de constater que si nous avons besoin de la Russie dans nombre de dossiers, l’inverse est aussi vrai. Nous devrions au moins admettre que si nous ne partageons pas les mêmes valeurs, au moins, nous avons des intérêts en commun qui devraient inciter à plus de flexibilité. Mais cela ne doit pas se faire en violant les règles du droit international, en piétinant les frontières reconnues et en agissant en flibustier.

« Il n’existe aujourd’hui aucun consensus quant

à une accession de l’Ukraine à l’Otan »

Quant à l’Ukraine, il existe un consensus sur la nécessité de réformer cet État, de le renforcer et de l’appuyer. Mais cela ne peut se faire à n’importe quel prix, et il n’existe ainsi pas de consensus sur un accès de Kiev à l’OTAN, pas plus que sur l’acheminement d’une aide militaire conséquente aux forces armées et aux forces de police ukrainiennes. C’est de la responsabilité individuelle des États et des nations que de soutenir ouvertement Kiev. Là encore, rappelons que l’OTAN est d’abord un ensemble de nations souveraines, et qu’on ne leur force pas la main. Les décisions sont prises selon la règle du consensus, ce qui veut dire aussi que le leadership américain, qu’on agite tel un chiffon rouge, est fantasmé. Pour ma part, je ferai une simple constatation. Il y a vingt ans, la Pologne et l’Ukraine, qui ont une population et un territoire semblables, et appartenaient tous deux au Pacte de Varsovie, étaient dans la même situation économique et politique. Aujourd’hui, et sans tirer plus de leçons qu’il n’en faut - notamment en rappelant les problématiques complexes liées à leur histoire propre - qui oserait nier que l’on ne pourrait trouver voies plus différentes qu’entre la Pologne, membre important de l’OTAN et de l’UE, géant économique à l’Est et l’Ukraine, déchirée par une terrible guerre et qui peine à sortir d’une crise rampante ?

PdA : Les révélations récentes à propos d’actes d’espionnage caractérisés par les États-Unis à l’encontre de leurs alliés français et allemand notamment imposent-elles, à votre sens, une redéfinition de nos partenariats militaire, diplomatique et économique avec Washington ?

G.L. : Dans le jeu hypocrite qu’est l’espionnage, la seule faute, c’est de se faire prendre. Au-delà des cris d’orfraie et des dénonciations, il faut raison garder et ne pas sur-réagir. En outre, écouter, ce n’est pas forcément entendre.

PdA : Avez-vous une position arrêtée quant à la stratégie à adopter s’agissant de la lutte contre l’organisation État islamique ?

G.L. : Hélas, si tel était le cas, je pense que d’autres auraient déjà proposé la martingale ! Je constate surtout que l’entrée de la Russie dans le jeu a complexifié les choses, et ne risque pas d’améliorer sensiblement la situation au Moyen-Orient. Les récentes coupures de presse montrent ainsi que depuis les bombardements de l’armée russe, le flot de réfugiés s’accroît... En étant un peu précis, et plus que des recommandations, je crois qu’il faut combiner plusieurs lignes d’opération et maintenir un effort constant dans les domaines suivants :

- La poursuite d’opérations militaires pour frapper Daesh et ses centres logistiques, lui interdire tout repli et forcer l’organisation à régresser, de quasi-État - ou d’organisation soi-disant étatique - au groupe qu’il était jusqu’alors.

- La privation de ses moyens de financement, et une lutte efficace contre ses moyens de subsistance : pensez que les fonctionnaires irakiens qui sont en zone occupée par Daesh continuent d’être payés par l’État irakien, et que Daesh prélève un pourcentage sur ces transactions ! Et je ne parle pas du trafic de pétrole ou de la contrebande d’objets archéologiques...

- Lutter contre le flot de combattants étrangers qui rejoignent Daesh et qui font peser, par leur retour possible, une menace forte d’actions dites « obliques », c’est-à-dire la perpétration d’actes terroristes par des personnes issues de ce même pays mais entraînées, et subventionnées par Daesh. Des sortes d’attentats contre Charlie, puissance 10.

- Lutter contre la propagande de Daesh. Prosélyte et très perfectionnée, la communication de ce groupe est à la pointe du progrès, en usant le plus récent des connaissances sur l’emploi des réseaux sociaux. Il faut poursuivre nos efforts et lutter efficacement dans le cyberespace contre cette menace.

- Soutenir les acteurs régionaux et nos partenaires qui sont en première ligne, comme la Jordanie et le Liban, pour éviter un effet de contagion de la crise.

PdA : Justement... Craignez-vous la survenance d’attentats terroristes majeurs sur le sol ou contre les intérêts français ? La population, et je rebondis en cela sur ma première question, est-elle efficacement sensibilisée en la matière ?

G.L. : Il me paraît difficile d’être vraiment préparé. La résilience, d’abord, est une capacité à ne pas perdre, ce qui constitue notre essence, et à récupérer, même après un choc traumatique. Je pense qu’en la matière, le problème est d’abord générationnel, et peut-être aussi politique. Nous vivons dans un monde qui tend à devenir plus complexe, plus dangereux et plus difficile, mais nous nous évertuons à donner le change, à réagir au cas par cas, ou au coup par coup, au lieu de fonder une véritable stratégie qui identifierait sur un large spectre ce que nous voulons faire, et ce qu’on y engagerait comme moyens et ressources. Aujourd’hui, la plupart du temps, on fait le contraire : on part de ce qu’on a, et on voit ce qu’on peut faire. C’est ne rien comprendre à la stratégie. Il y a un très bon article du Professeur Hew Strachan qui s’appelle The Lost Meaning of Strategy et qui identifie ces pis-allers. Il faudrait que tous le lisent et agissent en connaissance.

Que la France soit un objectif et une cible pour des groupes radicaux, je le conçois aisément. L’actualité de l’année 2015 l’a montré. La réaction du gouvernement, les choix affirmés d’une moindre baisse du budget de la Défense et un maintien (voire un léger mieux) dans les politiques de ressources humaines militaires ont été généralement bien accueillis, mais existe-t-il une vision à long terme ? L’opération Sentinelle, qui vise à aligner des soldats dans les lieux publics et devant les sites susceptibles d’être attaqués, fait des militaires des cibles immobiles ; cela ne permet pas d’avoir un effet dissuasif, bien au contraire. De plus, si le côté psychologique n’est pas négligeable, on évoque rarement à quel point cette mission est exigeante, et lourde de contraintes, car l’armée qui opère sur le territoire, c’est un geste fort mais pas anodin du point de vue juridique.

« Créons un pont entre la société civile et le monde militaire »

Sur le cas français, je pense que l’on devrait redonner un rôle aux acteurs que sont les enseignants, et les éducateurs en général. La notion d’instruction publique, au travers de l’éducation civique et morale, ne devrait pas être délaissée - j’ai conscience que c’est très 3e République. On oublie souvent que la défense d’un pays et de ses valeurs commence à l’école, avec une compréhension de qui l’on est, d’où on vient et de là où on souhaite aller. Les enjeux ne sont pas simplement sécuritaires, ils visent à redonner du lien social. Je suis aussi très attaché au rôle que peuvent jouer les réservistes et anciens militaires, en créant un pont entre la société civile et le monde militaire, pour apporter un enrichissement et une connaissance mutuelle favorables.

PdA : Un dernier mot ?

G.L. : Alors que nous sommes en 2015, et que nous commémorons le centenaire de la Grande Guerre, il serait peut-être utile de revenir sur les enchaînements qui ont conduit à la Première Guerre mondiale. J’ai été très frappe par le livre de Christopher Clarke, The Sleepwalkers, qui montre qu’enchassés dans un système d’alliances, les acteurs politiques d’avant 1914 n’avaient finalement pas réussi à limiter l’escalade et la marche à la guerre. Cela me marque parce que l’on entend beaucoup, ici et là, des réactions alarmistes sur l’actualité et la possibilité d’une troisième guerre mondiale. À mes yeux, si tel est le cas, il ne faut pas s’attendre à rejouer ou à revoir une conflagration telle que celle vécue par nos grands-parents. La limite aujourd’hui toujours plus ténue entre guerre et paix, au profit de « paix froides » entrecoupées de périodes de tensions dans tous les domaines, et pas seulement militaires, me semble caractériser ce qui est une nouvelle normalité.

Un commentaire ? Une réaction ?

Suivez Paroles d’Actu via Facebook et Twitter... MERCI !