L’historien François Delpla travaille sans relâche, depuis une trentaine d’années, sur la Seconde Guerre mondiale et le pouvoir nazi. Il compte aujourd’hui parmi les grands spécialistes français de l’époque, qui estime-t-il demeure très méconnue, y compris des historiens, parce qu’entachée de nombreuses zones d’ombre que la recherche seule pourra, peut-être, lever un jour. Auteur de plusieurs ouvrages sur le conflit et ses perpétrateurs en chef, il vient de s’attaquer, avec son dernier opus en date Hitler et Pétain (Nouveau Monde, 2018), à un sujet des plus explosifs : les coulisses de la collaboration française avec l’occupant, soit à peu près la page la plus touchy de notre histoire récente.

M. Delpla se base sur tout ce qui a été fait antérieurement, par lui et par d’autres, et sur des éléments nouveaux, pour analyser les rapports de force et les responsabilités de chacun, à Vichy et ailleurs. Sa thèse, à chaque fois étayée, par des faits solides comme par des hypothèses, s’éloigne à la fois de celles d’un Robert Paxton ou d’un Éric Zemmour : il considère que Paxton a surestimé les marges de manoeuvre de Pétain et sous-estimé le poids du joug allemand sur l’ « État français » du vieux maréchal ; il ne prête guère foi non plus à la thèse de l’inévitabilité de l’armistice, dont il lit les effets pervers, et estime que la thèse du « bouclier » et de l’ « épée », chère à Zemmour comme à bien d’autres avant lui, est inopérante (parce qu’elle supposerait un pouvoir que l’auteur ne prête pas à Pétain).

En somme, pour François Delpla, tout, s’agissant des grandes décisions imputées au gouvernement de la zone dit « libre », s’est fait sous contrôle étroit de l’appareil nazi, lui-même clairement aux mains de son décidément habile Führer. Vichy, un État fantoche, responsable de rien ou presque ? Puisse cet ouvrage, passionnant et dont je vous recommande chaleureusement la lecture, être versé parmi les pièces des débats futurs, qu’on espère moins hystérisés mais davantage éclairés, pour appréhender l’histoire de la seule manière qui tienne : avec intelligence et sérénité. Une interview exclusive (20-21 janvier) Paroles d’Actu. Par Nicolas Roche.

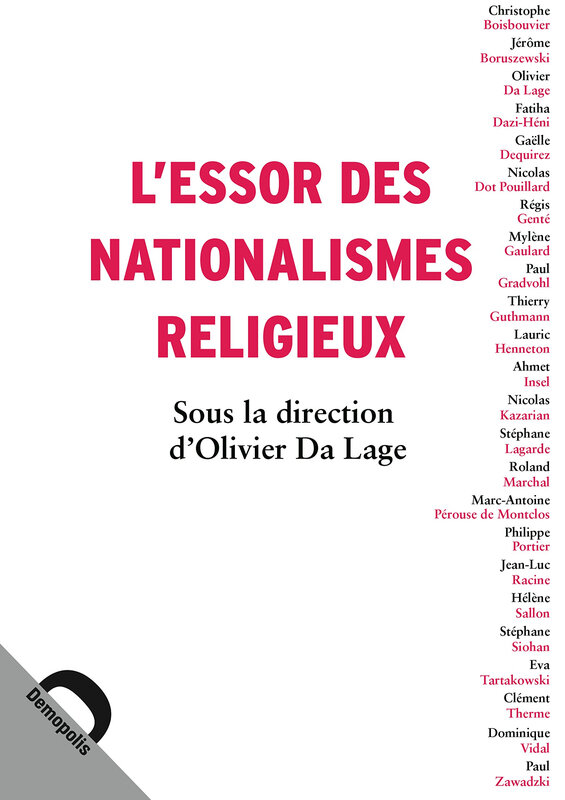

Hitler et Pétain, Nouveau Monde, novembre 2018.

EXCLUSIF - PAROLES D’ACTU

François Delpla : « Pétain fut longtemps

la dupe d’un Hitler qu’il n’a jamais

vraiment su cerner »

François Delpla bonjour, et merci d’avoir accepté de répondre à mes questions autour de votre nouvel ouvrage, Hitler et Pétain, paru aux éditions Nouveau Monde en novembre 2018. Pourquoi ce choix ?

pourquoi "Hitler et Pétain" ?

Ce livre est une sorte de clé de voûte, au point de rencontre de mes études sur le nazisme (dont la seule bio française de Hitler en 1999 et une synthèse sur le Troisième Reich en 2014) et de mes ouvrages sur la défaite française de 1940 et ses conséquences (notamment le Montoire de 1996, le 18 Juin de 2000 et le Mandel de 2008). Autant d’études utiles pour tenter de cerner la part du chef nazi dans les décisions du maréchal que la défaite avait porté à la tête de la France.

Les lacunes de l’historiographie et autres zones d’ombre sont-elles encore nombreuses quant à cette période ?

lacunes de l’historiographie

Les lacunes ? Elles béent ! Et la plupart des études bêlent, du moins sur l’essentiel. Je veux dire qu’au-dessus d’analyses de détail souvent novatrices et pertinentes, elles répètent quelques slogans moutonniers en lieu et place d’une logique cohérente. Et malheureusement, si on le fait remarquer aux auteurs, il leur reste la ressource de répliquer que l’histoire n’est pas toujours logique. C’est assez vrai en général, mais incongru s’agissant de toute histoire où Hitler joue un rôle prépondérant.

« Les lacunes ? Elles béent ! »

Hitler, à partir de la Grande Guerre, témoignait volontiers du respect pour Pétain. Comment le chancelier du Reich a-t-il reçu la nomination de Pétain à la tête du gouvernement français, le 17 juin 1940 ?

Hitler, du respect pour Pétain ?

Le respect, Hitler n’en a que pour ses lubies et son programme, tout le reste n’est qu’instrument ou matériau. Le 17 juin 1940, on ignore sa réaction à la nomination de Pétain. En revanche, sa joie à l’annonce de la demande d’armistice est notoire. Il faut dire que, comme tout le monde (c’est le cas de le dire), il n’envisage pas que l’Angleterre puisse continuer seule la lutte. Une période de paix s’ouvre donc, pendant laquelle un octogénaire ne saurait s’incruster à la tête de la France.

Sa nomination a-t-elle pu être de nature à pousser Hitler à une plus grande clémence dans ses conditions d’armistice ?

vers un armistice...

Les conditions d’armistice, élaborées entre le 17 et le 21 juin, sont calculées avant tout pour pousser l’Angleterre à se résigner : l’armistice enchaîne la France au char allemand, le fait de lui substituer une paix générale permettrait à Londres de reprendre des relations avec Paris, sur tous les plans, et éloignerait les canons allemands des falaises de Douvres.

Que sait-on de la manière dont Pétain a observé, dès le début des années 30, la prise de pouvoir par Hitler et sa clique nazie, puis l’affirmation de plus en plus forte de leurs ambitions, au-dedans comme au-dehors, jusqu’en 1939 ?

Pétain et la montée du péril nazi

Pas grand-chose. Rien n’indique qu’il distingue le traditionnel « danger allemand » d’un danger nazi spécifique, ni qu’il ait fait le moindre effort pour analyser ce dernier.

Certes, comme on le sait depuis peu, il réagit vigoureusement aux brusques atrocités de la nuit de Cristal (9-10 novembre 1938). Mais il est douteux qu’il mesure la place, dans la politique allemande de l’heure, d’un antisémitisme obsessionnel et exterminateur. Il est au contraire probable que ce ne soit pour lui qu’un signe de plus d’une « barbarie » intemporelle, et que l’événement ne l’aide pas à voir en Hitler autre chose qu’un excité brouillon.

« Pétain n’a probablement pas vu en Hitler

bien davantage que l’image de l’"excité brouillon". »

Quelle lecture faites-vous de la déroute de 1940, pour ce qui concerne les responsabilités françaises ? Pétain, qui a assumé diverses fonctions, notamment en matière de planification militaire, durant les années 30, est-il vraiment « tout blanc » en cette affaire des plus traumatisantes ?

Pétain et la défaite de 1940

J’ai peu de goût pour la querelle « franco-française » où l’on sanctifie le courage, devant les juges de Riom, de Blum et de Daladier défendant crânement leur politique de réarmement de 1936-1939, tout en mettant en accusation le maréchal devenu chef de l’État français pour sa gestion du ministère de la Guerre en 1934. De fait, Pétain s’était alors docilement coulé dans les restrictions budgétaires du gouvernement Doumergue. Mais ni les uns ni les autres ne regardaient en face cette évidence : l’Allemagne réarmait à toute vapeur sous la conduite d’un dictateur talentueux dont la France était, chronologiquement, la cible première.

Dans vos précédents ouvrages, vous avez affirmé plusieurs fois la thèse suivante : ne nous trompons pas, Hitler est bien à la tête et au cœur du dispositif décisionnel nazi. Dans le livre qui nous intéresse aujourd’hui, vous insistez sur la force du joug et de l’influence allemands sur la France, y compris en zone « libre ». Et vous remettez en cause l’approche de Robert Paxton, estimant, pour schématiser, qu’il a surestimé la liberté d’action du gouvernement établi à Vichy. Concrètement, par quels moyens d’action, visibles ou plus discrets, l’Allemagne nazie a-t-elle pesé sur la France administrée par l’ « État français » de Pétain ?

Paxton et la « zone libre »

Vous dirigez la troisième puissance du monde (après l’Angleterre et les États-Unis) et occupez militairement la quatrième pendant quatre ans, dans un conflit mondial qui tourne de plus en plus mal pour vous… à commencer par l’irritante et angoissante poursuite de la guerre par l’Angleterre malgré la chute du bastion français. De surcroît vous êtes un dictateur, et devez dompter un peuple profondément républicain. Et vous allez, comme ose l’écrire Paxton, vous désintéresser de sa politique intérieure pendant « au moins deux ans » ?

Vous avez raison de mettre des guillemets à la zone « libre ». L’adjectif ne peut s’appliquer décemment qu’à la France libre dirigée par de Gaulle, même si Hitler lui porte quelques coups douloureux. Par exemple en induisant la vigoureuse réaction vichyssoise à sa tentative de s’installer à Dakar, le 24 septembre 1940.

« Qui peut croire sérieusement, comme l’a écrit

Paxton, que Hitler se soit désintéressé

de la politique intérieure française

pendant "au moins deux ans" ? »

Quels sont les hommes de Hitler ayant eu une influence décisive sur la France non-occupée ? On pense notamment à l’ambassadeur d’Allemagne Abetz, qui d’autre ?

les hommes du Führer

Avant tout Werner Best, le troisième homme dans l’organigramme des SS et le co-fondateur du SD avec Heydrich, qui passe pour brouillé avec ce dernier et laisse croire qu’il est nommé à Paris, le 1er août 1940, par l’effet d’une disgrâce. Il a effectivement, dans l’organigramme du commandement militaire, deux gradés au-dessus de lui, mais il les domine de la tête et des épaules, notamment sur le plan de la politique antisémite.

Je mets également en lumière le rôle de Rudolf Rahn, un diplomate orfèvre qui est théoriquement le n° 3 de l’ambassade, derrière Abetz et Schleier. Et celui de Charles Bedaux, alors un célèbre milliardaire né français et naturalisé américain, qui effectue au moins, de la part de Hitler, une mission des plus délicates pour contrôler le général Weygand en décembre 1940, dans les remous induits par le renvoi de Laval. Je cerne aussi, par exemple, le rôle du juriste Friedrich Grimm dans l’arrêt, en douceur, du procès de Riom en mars-avril 1942, celui de Göring dans le retour au pouvoir de Laval, etc. Avec, dans chaque cas, des preuves documentaires de l’implication de Hitler… par ailleurs indubitable d’un point de vue organisationnel, tant ces manœuvres sont délicates et requièrent un pilote unique.

Vous expliquez très bien que, contrairement à tout ce qui se trouvait à l’est du Reich, Hitler ne souhaitait pas tant asservir la France que la diminuer, pour qu’elle ne puisse plus jamais prétendre à la domination du continent européen. Et indiquez même que, souhaitant atteindre un rapprochement favorable avec le Royaume-Uni, le dictateur aurait été prêt, pour acte de bonne volonté, à renoncer à l’Alsace-Lorraine. Dans les faits, a-t-il jamais traité la France comme un partenaire plutôt que comme un État-client ?

la France dans l’Europe hitlérienne

Il la traite avant tout comme un ennemi à sa merci et à la manière d’un dompteur : le fouet n’est jamais loin mais on s’en sert le moins possible… ce qui présente, entre autres avantages, celui de permettre à Pétain de se peindre ou d’être peint en sauveur, jusque dans les proses d’un Eric Zemmour en 2018 !

Dompter, c’est aussi flatter. Hitler sait laisser à la France des satisfactions mineures, qui ne touchent pas à l’essentiel, par exemple en matière de littérature (Sartre ou Camus, insoupçonnables de sympathies nazies, sont publiés librement à l’égal de Céline ou de Chardonne) ou de mode vestimentaire féminine (Goebbels est bridé dans son souhait initial que Berlin éclipse Paris).

L’Angleterre ? Oui, Hitler espère jusqu’au bout s’attirer ses bonnes grâces en l’amenant à éliminer Churchill. C’est l’une des raisons de sa relative mansuétude envers la France.

« Hitler espère jusqu’au bout s’attirer les bonnes

grâces de l’Angleterre en l’amenant à éliminer

Churchill. C’est l’une des raisons de sa relative

mansuétude envers la France. »

J’avais avant lecture de votre livre, quelques idées reçues : un Pétain réactionnaire à l’intérieur (plutôt d’ailleurs pour la vie des autres que pour la sienne) et collaborateur plus résigné qu’enthousiaste, un Pierre Laval pour lequel ce serait plutôt le contraire (homme venu de la gauche, prêt à des compromissions déshonorantes au nom d’un pacifisme acharné), et un Darlan voulant conserver une fenêtre ouverte avec Washington. Dans quelle mesure votre travail d’historien confirme-t-il ces schémas ?

Pétain, Laval, Darlan

Pétain est en perpétuelle recherche du meilleur compromis possible avec l’occupant ; c’est certainement, des trois, celui qui fait le plus abstraction de ses idées personnelles. Darlan a une dent contre les Anglais et dans le monde anglo-saxon c’est plutôt, effectivement, vers l’élément américain qu’il se tourne. Laval, le seul des trois qui soit un politicien de métier, retrouve un certain nombre de ses marques républicaines après l’année 1940, au cours de laquelle il avait déployé des efforts de nazification censés lui attirer les bonnes grâces de l’occupant. Mais tous trois sont avant tout satellisés par un Hitler soucieux de violer la France avec son consentement.

Dans le même ordre d’idées, considérez-vous que Pétain, Laval et les autres ont violé par leurs actes ultérieurs, et par la manière même dont ils l’ont sollicité, le mandat qui leur fut accordé par les parlementaires de la Troisième République, le 10 juillet 1940 ? Thèse qui seule puisse garantir, en plus de sa légitimité politique qui ne fait aucun doute, un fondement légal à l’annulation, à la Libération, de l’acte constitutionnel établissant le régime dit « de Vichy » ?

10 juillet 1940 : la république violée ?

Ce mandat lui-même est un mythe, nazi de surcroît ! L’assemblée nationale siégeant à Vichy est déjà une mascarade dictatoriale, permise sinon imposée par l’ennemi. L’exécutif écrase le législatif, en omettant de convoquer les opposants potentiels les plus virulents (les passagers du Massilia), souvent juifs qui plus est (Mandel, Zay, Mendès France, Lazurick…), et en imposant la teneur et le rythme des débats, ce qui tranche par rapport aux moeurs de la Troisième ! Du reste le mandat principal, celui de rédiger une constitution, n’est pas rempli parce que l’occupant y met violemment obstacle, le 13 novembre 1943, et que Pétain s’incline.

« Le mandat principal, celui de rédiger une

constitution, n’est pas rempli parce que l’occupant

y met violemment obstacle, le 13 novembre 1943,

et que Pétain s’incline. »

Vous laissez entendre dans votre livre, élément pouvant surprendre, que Hitler se serait fort bien accommodé d’une continuation (certes « épurée ») de la république en France non-occupée : misant en ce cas sur une division accrue du pays, il n’aurait eu que davantage de jeu pour la « tenir en laisse ». N’y a-t-il eu aucune exigence nazie quant à la forme, et à l’exercice du nouvel État français ?

Hitler et la forme de l’État français

Aucune. Cependant, il y a, comme toujours, des suggestions et des manipulations. À certains moments et par certaines bouches, l’occupant semble souhaiter un renversement de la République. Mais au lendemain, et même à la veille, du vote du 10 juillet 1940, la propagande de Goebbels se gausse des Français qui « jouent au fascisme » et déclare que le Reich n’est pas dupe ! La division du pays, empêchant toute réaction unitaire aux menées allemandes, est bien le maître mot de la politique d’occupation.

Quels autres noms, certainement moins connus, faut-il retenir parmi ceux qui gravitaient autour de l’État français de Pétain, pour mieux appréhender l’époque dans toute sa complexité ?

les hommes de Vichy

Essentiellement Pierre Pucheu qui, pendant ses neuf mois au ministère de l’Intérieur, développe une politique personnelle qui aurait pu être fructueuse… si Hitler n’avait pas été Hitler : redoubler d’anticommunisme tandis que le Reich piétine en Russie, pour l’amener à penser qu’il pourrait confier à la France le créneau de sa défense occidentale. Le livre de Gilles Antonowicz, le premier qui étudie de près le personnage, manque complètement cet aspect des choses.

J’aborde de façon nouvelle le cas Weygand, sur lequel règne encore de manière écrasante un tabou : ce général se distingue certes, dans le haut personnel vichyssois, par son tropisme anti-allemand… sauf le premier mois, pendant lequel il est aussi résigné, et aussi pessimiste sur les chances d’une victoire anglaise, que Pétain, Laval ou Darlan. Le livre récent de Max Schiavon, Weygand l’intransigeant, est, comme l’indique son titre, aveugle sur ce point.

J’éclaire aussi, notamment grâce à ses archives personnelles, le rôle d’Henry du Moulin de Labarthète, chef du cabinet civil de Pétain pendant les deux premières années et adversaire assez conséquent des tentatives de collaboration de Darlan à la fin de son ministère, d’où sa disgrâce exigée par Berlin.

Comment qualifier la politique étrangère chapeautée par le maréchal Pétain durant son temps d’influence effective à la tête de l’État français ?

les affaires étrangères de Pétain

Il mange à tous les râteliers mais… surtout à l’allemand, et constamment sous le contrôle de Hitler. D’autre part, il essaye de profiter des difficultés croissantes du Reich (les différentes versions, de plus en plus républicaines, de sa constitution en témoignent) mais le Führer anticipe ses manœuvres, ou y réagit promptement.

Il était tout disposé à s’allier avec le Reich, notamment au moment de Montoire (octobre 1940) et des protocoles de Paris (mai-juin 1941), et encore en janvier 1942.

« À plusieurs moments (octobre 1940, mai-juin 1941

ou encore janvier 1942), Pétain fut disposé

à s’allier avec le Reich. »

Quelles sont les décisions ignominieuses qui ont été prises « en liberté » par le régime installé à Vichy ?

liberté d’(ex)action

Il me semble impossible de répondre. Berlin investit et gouverne Vichy d’une manière très serrée, sur laquelle il reste sans doute beaucoup à découvrir. Le jeu de Hitler consiste à obtenir que Pétain se discrédite (pour pouvoir cuisiner la France à sa sauce sans devoir composer avec un chef prestigieux) tout en lui conservant un minimum d’autorité : un savant dosage est indispensable, qui suppose un contrôle de tous les instants.

Est-ce que, sur le plan de la classification politique, vous positionneriez le régime dit de Vichy comme un régime fasciste, ou bien comme un régime autoritaire plus classique, de type paternaliste ?

quel régime à Vichy ?

Pour des raisons déjà dites, je ne vois pas là un régime. De Gaulle avait à mon avis raison de parler (dès la fameuse affiche intitulée « La France a perdu une bataille… ») de « gouvernants de rencontre » et de rappeler une formule de Napoléon : « Un général tombé au pouvoir de l’ennemi n’a plus le droit de donner des ordres ».

Pétain a-t-il réellement songé à rejoindre la France libre en Afrique, et si oui qu’est-ce que cela aurait changé selon vous ?

Pétain avec la France libre ?

Oui. Tout ! Du moins la première fois, que j’ai découverte en 2008 et racontée dans le livre sur Mandel. Ce prisonnier, Paul Reynaud et d’autres hommes politiques de la Troisième, internés par Pétain pendant sa danse du ventre initiale de l’été 40, sont brusquement mis en route vers Alger le 31 décembre 1940. L’équipée avorte à mi-parcours et s’achève à Vals-les-Bains. Ce signe et d’autres montrent que la décision de départ était prise, à l’invitation de Churchill, dans la foulée du renvoi de Laval et de la crise consécutive des rapports vichysso-germaniques. Si Darlan, Chevalier et quelques autres ministres n’avaient pas mené auprès du maréchal une contre-attaque vigoureuse et victorieuse, Hitler était fini, et le nazisme plus encore : obligé de poursuivre les fugitifs, il se serait enlisé à l’ouest, aurait mortellement fâché les États-Unis, recréant la situation de 1917, et aurait dû dire adieu à l’opération Barbarossa, fruit de son racisme et pilier de son programme.

Une deuxième velléité se produit en novembre 1942, au lendemain de l’invasion alliée en Afrique française du nord (AFN). Si Pétain s’était alors envolé vers Alger, les conséquences auraient surtout été « franco-françaises », de Gaulle ayant plus de mal à s’imposer à la Libération. Pour continuer à dominer et à pressurer la métropole, Hitler n’aurait pas pu se conduire beaucoup plus brutalement qu’il ne l’a fait, Pétain étant présent ; il aurait sans doute passé des compromis avec Laval… ou avec n’importe qui. Mais il était bien plus confortable pour lui de garder Pétain… et il a tout fait pour cela, y compris en agitant la menace de tout casser s’il s’en allait (la menace, récurrente pendant toute l’Occupation, d’une « polonisation » menée par un « gauleiter »).

« À la fin du mois de décembre 1940, Pétain a failli

rejoindre Alger. Ce qui aurait largement

compromis les plans de guerre de Hitler. »

Pétain a-t-il sincèrement été indisposé par certaines des pires exactions de ses « ultras » - la Milice par exemple ?

Pétain et ses « ultras »

Il s’offre le luxe d’appeler un jour Darquier de Pellepoix, bourreau de Juifs nommé par lui-même, « Monsieur le tortionnaire ». Cela s’appelle prendre ses distances sans les prendre. Il en va de même de la lettre à Laval stigmatisant les crimes de la Milice, le 6 août 1944. Il est peut-être sincèrement indigné mais il a couvert ces exactions, et ne les désavoue que dans le cadre d’un calcul politique (favoriser une transition avec le gouvernement que les États-Unis sont sans doute sur le point d’installer).

Après la guerre, les défenseurs de Pétain ont porté cette idée qu’il aurait agi, sinon de concert, en tout cas en une logique commune avec celle de De Gaulle. Cette théorie du « bouclier » et de l’ « épée », reprise récemment par Éric Zemmour, a-t-elle quelque base solide ?

le « bouclier » et l’ « épée »

Zemmour, après bien d’autres, s’appuie sur l’idée que l’armistice de juin 1940 était inévitable et la poursuite de la guerre à partir des colonies, chimérique. Et sur ce corollaire : l’armistice arrêtait Hitler, sauvait les meubles, permettait la reprise ultérieure du combat. En réalité, il offrait à Hitler un contrôle sur des zones, en particulier coloniales, qu’il n’aurait pu dominer sans renoncer à lui-même, à sa cour au Royaume-Uni et à ses ravages en pays slaves. Surtout, à très court terme, l’armistice franco-allemand mine un peu plus la position de Churchill et son option d’une continuation de la guerre quoi qu’il en coûte. Les « raisonnables » du genre de Halifax, après une courte défaite fin mai, au moment de Dunkerque, relèvent la tête, contactent l’Allemagne, ou tentent de le faire, via la Suède et l’Espagne et conspirent contre Churchill, qui ne retrouvera un peu de confort qu’après la tuerie de Mers-el Kébir et, surtout, après le discours par lequel il la justifie le lendemain. Un massacre dû d’ailleurs non à lui-même mais à une exécution hésitante de ses ordres par l’amiral Somerville.

À l’occasion d’un récent séjour en Suède, j’ai eu l’idée du dernier paragraphe du livre : une comparaison terme à terme entre la situation de ce pays et de celle de la France, le 18 juin 1940. En même temps que Pétain fonce vers l’armistice, le premier ministre socialiste Per Albin Hansson et son ministre des Affaires étrangères conservateur Christian Günther accordent à Hitler, sous la menace d’une invasion, un droit de transit vers la Norvège, qu’ils lui refusaient depuis avril et qui va mettre le trafic allemand à l’abri des coups de la flotte anglaise. Les démarches de Pétain et de Hansson regorgent de points communs, dont le plus important est qu’elles portent simultanément un coup au moral du Royaume-Uni, augmentant les chances qu’il se résigne devant le triomphe allemand. En d’autres termes, que Churchill soit promptement renversé par les « raisonnables » précités.

« N’en déplaise à M. Zemmour, l’armistice, plutôt que

de sauver les meubles, a offert à Hitler un contrôle

sur des zones (en particulier coloniales) qu’il n’aurait

pu dominer lui-même, et surtout miné, à court

terme, les positions déjà fragiles de Churchill. »

Quelle image vous faites-vous du Pétain des années 1940-45 après cette étude ? A-t-il sacrifié honneur et réputation pour gérer au mieux, de bonne foi, une situation exceptionnellement dégradée, ou bien s’est-il prêté sciemment à un coup d’État revanchard ?

Pétain 1940-45, quel bilan ?

Rappelons que l’accusation, lors de son procès, a finalement renoncé au grief de complot contre la République. Mais rappelons aussi que la justice n’est pas l’histoire : une telle renonciation procède d’une insuffisance de preuves, hic et nunc, devant le tribunal, et non d’une impossibilité définitive de prouver. En fait, les options de politique intérieure et de politique extérieure se mêlent étroitement, pendant le mois qui sépare la percée de Sedan du choix de l’armistice. Pétain, qui a toujours sur le coeur la victoire du Front populaire en 1936 et les mouvements sociaux consécutifs, en vient à réprouver le régime lui-même. Il n’a pas adhéré, en 1937, à la conspiration putschiste de la Cagoule… mais ne l’a pas dénoncée à Daladier, son ministre. Tout cela dépeint une atmosphère et suggère des tentations. Et l’anticommunisme est, pendant toute la période, un solide point commun entre pétainisme et nazisme.

L’habileté de Hitler, si longtemps méconnue, est à la fois disculpante et accablante. Elle était (et reste) difficile à percevoir, mais comme toutes ses dupes, Pétain s’est cru, au moins pendant un temps, le plus malin et c’était faux, malheureusement pour lui et pour son pays. Il disait volontiers qu’il fallait être réaliste et ne pas jouer les chances de la France sur un coup de dés… mais c’est exactement ce qu’il faisait : la victoire allemande, à laquelle il croyait dur comme fer en signant l’armistice et assez longtemps après, n’était qu’une apparence, à grand renfort de mise en scène, et il se laissait éblouir. Il refusait de voir en face non seulement la barbarie d’une vision de l’histoire en termes de lutte des races, mais son improbabilité. Pas plus qu’il ne discernait les obsessions qui obéraient l’intelligence hitlérienne, et notamment l’obsession antifrançaise, égale en intensité à l’obsession antisémite, à défaut d’être aussi meurtrière.

Cela peut s’appeler de la trahison, objectivement. Subjectivement, c’est une autre question, mais est-elle si importante ?

Quels arguments pour inciter ceux que la période intéresse, et ceux même qui la connaissent bien, de s’emparer de votre livre ? En quoi fait-il "avancer le schmilblick" de la connaissance et de la recherche historiques ?

avancées historiographiques

- Sur le filet tendu par Hitler pour piéger la France, au long des années trente : le journaliste Fernand de Brinon, ami d’Abetz (et futur ambassadeur de Vichy en zone occupée), est utilisé par Hitler pour contacter, et amuser par de bonnes paroles, au moins deux chefs de gouvernement, Daladier en 1933 et Laval en 1935.

- Sur le premier statut des Juifs (18 et non 3 octobre 1940) :

* Abetz est perçu dès son arrivée (mi-juin 1940) comme un antisémite qu’il convient de satisfaire sur ce chapitre;

* il organise dès juillet des manifestations antisémites sur la voie publique;

* de concert avec Werner Best, il incite dès le mois d’août Vichy à prendre des mesures contre les Juifs;

* les historiens se sont laissés impressionner par un effet de manche de l’avocat Serge Klarsfeld (plein de mérites par ailleurs), prétendant le 3 octobre 2010 que Pétain était l’inspirateur principal de l’antisémitisme vichyssois et de la dureté du statut, sur la seule foi d’un brouillon annoté par lui ; l’étude de ce texte selon une méthode historique oriente la réflexion dans une direction toute différente : la recherche d'une collaboration en tirant parti de la victoire vichyste à Dakar.

- Sur la préparation par Vichy d’une expédition militaire contre le Tchad passé à de Gaulle : c’est ce que Pétain entend, à Montoire, sous le vocable de « collaboration » et le projet se concrétise tout à fait sérieusement dans une réunion politico-militaire franco-allemande, le 10 décembre. Hitler a poussé à la roue, puis fait machine arrière, conformément à son orientation politique fondamentalement pro-anglaise, et à son intention de guerroyer en Russie plutôt qu’en Afrique.

- Sur le renvoi de Laval le 13 décembre 1940 : Hitler a de bonnes raisons de penser qu’en convoquant Pétain à Paris comme un domestique, deux jours à l’avance, pour le « retour des cendres de l’Aiglon », il provoquera une crise majeure entre lui et son principal ministre ; il est le premier à estimer que Laval s’est usé en étant trop complaisant envers lui-même (et Goebbels l’écrit dans son journal), alors qu’il l’y a évidemment encouragé. Mais les choses lui échappent un peu à la fin du mois et il rattrape la situation de justesse en faisant intervenir Charles Bedaux.

- Sur l’affaire des « gardes territoriaux » accusés d’avoir assassiné des parachutistes allemands en mai-juin 1940, arrêtés par dizaines en zone occupée, condamnés à mort en grand nombre et exécutés, à dose homéopathique, en 1941 : il s’agit d’un des principaux moyens hitlériens de chantage, en liaison étroite avec le sort de Paul Reynaud et de Georges Mandel, prisonniers de Vichy et réclamés plus ou moins énergiquement par le Reich.

- La première exécution d’un Parisien, Jacques Bonsergent, le 23 décembre 1940, doit également être interprétée comme un chantage de Hitler : il refuse sa grâce à ce passant condamné depuis trois semaines (pour avoir été pris dans une bousculade), à la veille du départ de son train vers la France, où il va prendre en main personnellement l’amiral Darlan.

- Un autre brouillon annoté par Pétain, en novembre 1941, en prévision de sa rencontre avec Göring à Saint-Florentin le 1er décembre, le montre prêt à signer un traité avec l’Allemagne.

- Sur la persécution des Juifs :

* le plasticage de la moitié des synagogues parisiennes dans la nuit du 2 au 3 octobre 1941, est indubitablement une provocation hitlérienne, exécutée par Heydrich et destinée à retirer des mains des militaires la direction des opérations de police, au profit des SS; l’événement doit aussi être mis en rapport avec la nuit de Cristal, prélude à une aggravation de la persécution des Juifs allemands, et avec la haine de Hitler pour la religion juive, trop souvent éclipsée par les massacres alors qu’elle en est une prémisse.

* le remplacement comme « commissaire aux questions juives » de Xavier Vallat par Darquier de Pellepoix au printemps 1942, prélude au tour de vis imprimé par Bousquet (rafle du Vel d’Hiv, etc.), est nommément réclamé par Werner Best à Brinon, en excipant de « pouvoirs spéciaux », le 21 février.

- Sur le procès de Riom : le coup d’envoi est donné par Abetz lors de sa première rencontre avec Laval, le 20 juillet 1940, racontée par Brinon dans un rapport à Pétain que je publie pour la première fois. Comme je publie le compte rendu de la démarche de Friedrich Grimm pour faire cesser le procès suivant un mode d’emploi précis, à la mi-mars 1942.

- Le diplomate Charles Rochat dénonce aux Allemands, le 11 novembre 1942, le général Weygand qui voulait leur faire tirer dessus lors de leur invasion de la zone sud ; il s’agit moins de traîtrise que d’affolement, et de l’éternel souci vichyssois d’éviter un « bain de sang ».

- L’assassinat de l’influent politicien toulousain Maurice Sarraut par un milicien, le 2 décembre 1943, prend place dans la dernière crise importante des relations entre Hitler et Pétain, ouverte le 13 novembre et conclue fin décembre par l’entrée de miliciens au gouvernement et une sévère épuration des personnels. D’autres meurtres de personnalités de la Troisième République, au demeurant d’origine juive (Marx Dormoy, Victor Basch, Jean Zay, Georges Mandel), ressemblent à des coups de fouet pour faire marcher droit le maréchal, même s’il n’est pas toujours possible, en l’état de la documentation disponible, de prouver l’implication du Führer.

- Le massacre d’Oradour-sur-Glane (10 juin 1944), souvent et laborieusement expliqué par des raisons locales, est beaucoup mieux éclairé si on le replace dans la minutieuse préparation, par l’occupant nazi, d’une réaction au débarquement allié annoncé pour 1944. Il convient notamment de remarquer le voyage de Himmler à Montauban pour y chapitrer la division Das Reich et son chef Lammerding, le 12 avril. Il faut aussi tenir compte de l’écriture à quatre mains (maréchaliennes et hitlériennes) de l’allocution radiodiffusée de Pétain le 6 juin, enregistrée en février : le maréchal y déclare que le débarquement est un nouveau malheur pour la France et que, pour limiter les dégâts, ses habitants doivent se conformer strictement aux ordres allemands. Or, entre le 6 et le 10 juin, la Résistance s’était largement manifestée, ce qui justifiait le déclenchement d’un plan d’intimidation… et le fait que ce froid massacre d’un gros bourg paisible entraîne beaucoup plus de décès que les accrochages de la Wehrmacht avec tel ou tel maquis.

- Le fait même qu’après l’étape de Sigmaringen Pétain soit obligeamment conduit en Suisse, sur sa demande, par son escorte de SS peut s’interpréter comme une peau de banane lancée par Hitler sur les pas de De Gaulle, qui s’apprêtait à le faire juger par contumace.

- Ce livre est une contribution à la connaissance du régime nazi, tant il montre un Hitler à l’aise pour peser sur toutes les décisions importantes, soit directement soit par divers intermédiaires, parmi lesquels le mouvement SS s’arroge une place croissante.

« Ce livre est une contribution à la connaissance

du régime nazi, tant il montre un Hitler à l’aise

pour peser sur toutes les décisions importantes,

directement ou via, par exemple, les SS. »

Quels sont vos projets, vos envies pour la suite, François Delpla ?

des projets

Je me lance dans un nouvel ouvrage, sur le cœur du pouvoir nazi. L’éditeur m’a interdit d’en dire plus pour l’instant ! Et bien entendu je suis disponible pour tous les débats, notamment à propos de l’édition française de Mein Kampf, cette Arlésienne qui ne devrait plus trop tarder à apparaître.

Un dernier mot ?

dernier mot

L’humanité passe par un moment aussi dangereux que passionnant, qu’on est tenté de rapprocher des années trente tout en espérant qu’il ne soit pas comme elles le prélude d’une période apocalyptique. Les historiens ont des devoirs particuliers : il leur incombe de montrer que le séisme nazi est unique et non reproductible, mais aussi que l’humanité n’en est pas sortie intacte et qu’il requiert toujours, pour éviter des répliques, un effort de compréhension.

François Delpla, historien.

Un commentaire ? Une réaction ?

Suivez Paroles d’Actu via Facebook, Twitter et Linkedin... MERCI !