Le Japon, Pierre Sevaistre le connaît très bien, intimement sans doute, et comme on l’imagine on n’est pas forcément intime facilement avec ce pays. Il le "pratique" au quotidien depuis plus de 40 ans (à la base, il conseillait des groupes industriels français et japonais) et maîtrise sa langue. Au fil du temps il s’est pris à interroger ses moeurs, à regarder de plus près ses habitudes, son rapport au monde et au passé, son passé. Dans son récent ouvrage, intitulé Le Japon face au monde extérieur : Une histoire revisitée (Indes savantes, 2017), il s’attache à dresser une histoire critique du Japon jusqu’à nos jours, et à travers elle il nous livre un regard sans concession sur le pays et son peuple, mais empreint de tendresse pour ce qui est devenu sa terre d’adoption. Un livre dense et riche, qui apprendra beaucoup à qui ambitionnerait de mieux connaître l’histoire du Japon, et peut-être de cerner quelque chose de l’âme japonaise. Merci à Pierre Sevaistre d’avoir accepté de répondre à chacune de mes questions. Le tout est agrémenté de photos de son cru, d’illustrations qu’il a sélectionnées et commentées... Merci à Bruno Birolli, fidèle du blog, qui a permis cette sympathique et enrichissante rencontre - une de plus ! Un clin d’oeil enfin à Julien Peltier. Une exclu Paroles d’Actu, par Nicolas Roche.

ENTRETIEN EXCLUSIF - PAROLES D’ACTU

Pierre Sevaistre: « Le Japon peut-il prétendre

à un leadership régional s’il se refuse à

reconnaître des faits historiques ? »

Le Japon face au monde extérieur - Une histoire revisitée

Le Japon face au monde extérieur :

Une histoire revisitée (Indes savantes, 2017).

Paroles d’Actu : Bonjour Pierre Sevaistre, merci d’avoir accepté de répondre à mes questions pour Paroles d’Actu, autour de votre ouvrage Le Japon face au monde extérieur : Une histoire revisitée (Indes savantes, 2017). Avant toute chose, et en laissant pour l’instant de côté votre chapitre japonais, pourriez-vous nous parler de vous, vous "raconter" en quelques mots ?

parcours personnel

« Il y a dans ma famille, des deux côtés,

des gènes baladeurs. Partir à l’étranger

n’était pas étonnant après tout... »

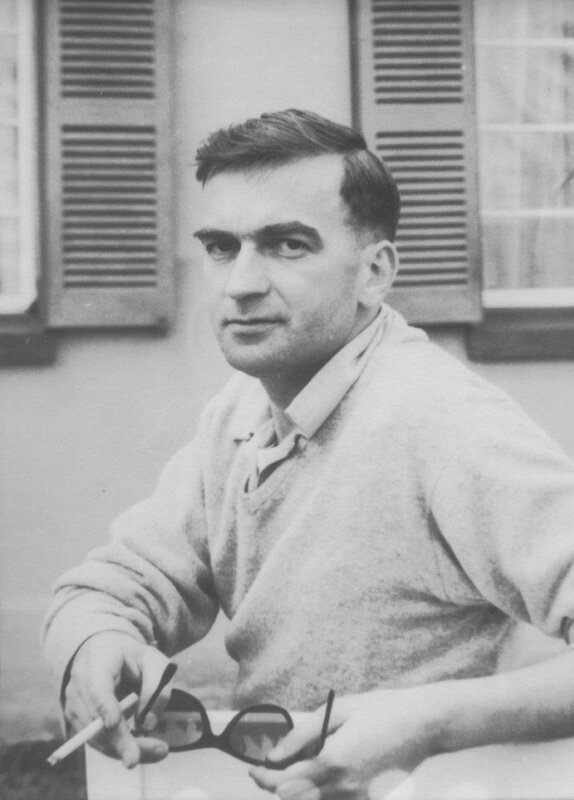

Pierre Sevaistre : Né en 1950, je suis un baby-boomer. J’ai donc été élevé pendant la guerre froide, pris entre la peur des Soviétiques et l’admiration de la toute-puissance américaine. Mon père officier de marine avait été affecté à Toulon et c’est pourquoi j’y ai fait mes études, chez les pères salésiens d’abord puis chez les maristes. Après un court mais marquant séjour en terminale au Prytanée militaire de La Flèche, j’ai rejoint la région parisienne pour des études supérieures, préparation puis école de commerce. Je suis franco-français mais il y a dans ma famille des deux côtés des gènes baladeurs hérités de marins ou de diplomates. Partir à l’étranger comme je l’ai fait juste après avoir eu mon diplôme n’était pas étonnant, après tout...

Après une longue carrière dans les affaires, dont une bonne partie dans l’automobile et au Japon, j’ai pris ma retraite dans ce pays parce que ni mon épouse japonaise ni moi-même ne sentions le besoin de rentrer en France. Nous sommes installés à Yokohama et c’est là que j’ai entrepris de partager ce que j’ai appris sur le Japon dans ce que je pensais être un livre unique mais qui est en passe de devenir une série d’ouvrages spécialisés par thème, le premier étant l’histoire des relations extérieures du Japon.

« Symbole du port de Yokohama, le Hikawamaru, rescapé de la guerre du Pacifique »

PdA : Quand, et dans quelles conditions avez-vous "rencontré" le Japon ? Quelles impressions cette terre et son peuple vous avaient-ils alors laissées, et sur quels points votre ressenti a-t-il évolué à mesure que vous les avez mieux appréhendés, au fil de vos séjours ?

la rencontre du Japon

« J’ai découvert qu’au Japon, on reste à jamais

un étranger. Mais cela ne pose pas problème. »

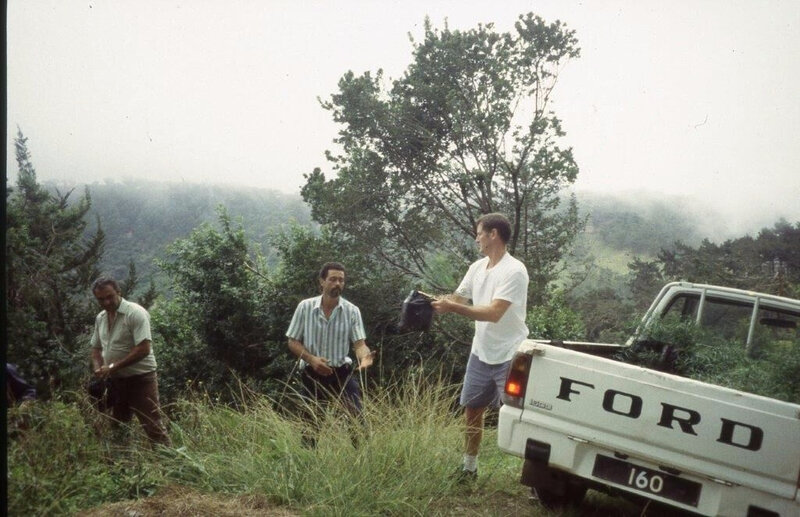

P.S. : La réponse complète à cette question figurera dans mon livre numéro trois sur les Français du Japon (le deuxième qui est à paraître aux Indes savantes est sur la langue japonaise). En fait ma rencontre avec le Japon est le résultat d’une erreur. J’ai rejoint les rangs de Michelin en 1975 dans l’espoir qu’ils me fassent revenir au Brésil, où je venais d’exécuter un contrat de trois ans au consulat de Rio, mais ils m’ont envoyé au Japon. Ce qui m’a frappé dans ce pays, et c’est aux antipodes culturels du Brésil, c’est la quasi impossibilité de s’intégrer dans la population. On reste à jamais un étranger ! Pourtant cette position d’étranger s’avère assez confortable à l’usage et au fil des années vous vous rendez compte que si vous ne vous êtes toujours pas fondu dans la masse, vous parvenez néanmoins à coexister harmonieusement avec elle. Mes amis et relations japonais ont fini par presque oublier ma différence et de mon côté je n’ai plus conscience de la nationalité des gens que je rencontre, à tel point que je suis devenu incapable de répondre à la question « Dites-nous, ils sont comment les Japonais ? ». Je ne sais plus, il n’y en pas deux pareils.

PdA : Dans votre livre, on apprend, point je crois assez méconnu, que le Japon a connu une période de christianisation relativement dynamique à partir du XVIème siècle, opérée par des missionnaires catholiques plus ou moins délicats venus d’Europe. Certaines zones, comme celle de Nagasaki, ont été particulièrement concernées par ce processus d’évangélisation qui a connu, expliquez-vous, un coup d’arrêt avec l’avènement au pouvoir du shogunat Tokugawa, porteur d’une conception féodale, très hiérarchisée de la société qui s’accommodait mal du message théoriquement égalitaire des chrétiens. Le christianisme en tant que corps organisé a-t-il joué un rôle, notamment politique, durant la période Edo ? Que reste-t-il, aujourd’hui, de cette aventure du christianisme sur la terre du Japon ?

le catholicisme au Japon

« Le rejet par le Japon du catholicisme fut

essentiellement une décision politique »

P.S. : Sur ce sujet également je suis en train de penser à un nouveau livre sur le christianisme au Japon autour de la question lancinante posée par Shûsaku Endô dans ses romans et en particulier dans Silence : christianisme et Japon sont-ils compatibles ? Le Japon, qui avait importé à partir du Vème siècle l’écriture, la philosophie et la religion chinoises, s’est rebellé mille ans plus tard contre les influences occidentales, et cela après 90 ans de compagnonnage. Ce rejet n’a pas été celui de tout un peuple, qui avait accueilli ces nouvelles influences de manière somme toute positive, ni même celui de la classe des samouraïs puisqu’il y a eu des daïmyos chrétiens dont le plus remarquable est Ukon Takayama, béatifié en février de cette année. Le rejet a été le fait de la famille Tokugawa, appuyée par le clergé bouddhique qui l’un et l’autre voyaient dans le catholicisme et l’influence occidentale une menace à leurs prérogatives. Le Japon a beaucoup emprunté à la Chine mais, contrairement à la Corée par exemple, il n’a que très partiellement adopté le confucianisme. L’unification du Japon par les Tokugawa a été un premier coup porté au féodalisme puisque tous les clans féodaux devenaient vassaux d’Edo. Plus que du féodalisme lui-même, on peut je crois dire que le christianisme au Japon a été victime de la centralisation politique japonaise qui avait besoin d’une hiérarchie absolue et ne s’en est jamais vraiment relevé.

« L’arrivée des Portugais et des missionnaires au 16ème siècle »

PdA : On associerait volontiers la période dite "Edo" (1603-1868), celle du shogunat Tokugawa, au principe d’une fermeture volontaire (Sakoku) du Japon au monde extérieur (la Chine a eu des périodes comparables). Quelles furent les raisons de cet isolement, et a-t-il réellement été appliqué de manière stricte, dans les faits ? Si oui, cette fermeture a-t-elle eu pour effet, du point de vue du pouvoir en place, de préserver (peut-être en fait de "pétrifier" ?) une espèce d’"harmonie" de la société ?

le sakoku, ou isolement volontaire

P.S. : Une chose que j’ai découverte en écrivant ce livre est que l’on recherche vainement des motivations idéologiques derrière les grands mouvements politiques ou sociaux au Japon, car ils sont le plus souvent le résultat d’opportunités sur un terreau culturel et social. Par exemple, l’une des principales réalisations de la révolution Meiji, l’abolition du féodalisme, n’était dans aucun programme. Elle est devenue inévitable lorsque la junte des clans vainqueurs s’est rendu compte que pour tenir tête aux étrangers, il fallait le faire au niveau national ce que ne permettait pas la structure féodale de l’État. De la même manière la fermeture du pays sous les Tokugawa pendant l’ère Edo était un moyen d’assurer la pérennité du régime en évitant toute interférence de l’extérieur. Cela a été facilité par le terreau culturel du shintoïsme, qui fait grand cas de la pureté et pour qui l’étranger est fortement suspect de ce point de vue, mais la raison principale était une question de commodité politique.

Ryôtarô Shiba, auteur très célèbre de récits historiques, a écrit à ce sujet-là des lignes intéressantes. Il fait la distinction entre culture (bunka) et civilisation (bunmei). Pour lui, la culture, comme par exemple la poésie de cour sous l’ère Heian, n’était destinée qu’à un groupe limité et n’avait pas d’autre objectif que d’être appréciée au sein de ce groupe. La civilisation en revanche est fondée sur des principes et a des prétentions à l’universalité. Il en donne pour exemple la civilisation française de la Révolution fondée sur des principes de liberté et de droits ainsi que la chinoise confucéenne, construite sur les rites et l’obéissance. Pour Shiba, le Japon est un pays de culture, pas de civilisation.

« L’isolation du pays a assuré la paix

pendant deux cent cinquante ans »

Cette fermeture a été très hermétique même si le shogounat a toujours gardé le contrôle des quelques canaux de contact avec l’extérieur et en particulier les Hollandais de Dejima. L’isolation du pays a assuré la paix pendant deux cent cinquante ans, ce qui n’avait rien d’évident pour un pays entièrement aux mains de guerriers, et a assuré la progression culturelle et sociale du pays, mais en vase clos.

PdA : Peut-on dire de cette période d’isolement, avec tout ce que cela peut impliquer s’agissant des échanges commerciaux, et surtout humains et d’idées qui n’ont pas lieu, ou pas autant qu’ils auraient pu, qu’elle a été déterminante quant au retard technologique criant qui est celui du Japon au moment où le pays rencontre, médusé, les "bateaux noirs" du commodore Perry ?

Perry et le fossé technologique

P.S. : Il y a quelques années, il y a eu une épidémie d’une sorte de choléra à Bali, que seuls les Japonais attrapaient. Le Japon, trop aseptisé, avait perdu ses défenses naturelles. Il s’était passé la même chose pendant l’ère Edo. L’absence de guerre interne avait rendu les armes à feu inutiles, sabres et lances suffisant largement pour les duels qui étaient demeurés la seule activité belliqueuse des samouraïs. La fermeture des frontières avait arrêté la construction navale et seul Satsuma, qui exerçait une souveraineté discrète et partagée sur l’archipel des Ryûkyû, avait des bateaux de haute mer. Les étudiants de rangaku, les sciences hollandaises, avaient bien eu accès à toutes sortes de livres techniques, militaires ou médicaux occidentaux mais cela restait un sujet d’étude et ne passait pas dans la vie courante.

« Un seul des bateaux du commodore Perry

contenait plus de canons que dans tout le Japon »

Cela explique l’impuissance devant laquelle s’est trouvé le shogounat à l’arrivée du commodore Perry ; un seul de ses quatre bateaux avait plus de canons à bord que dans tout le Japon. Le shogounat, bien informé par les Hollandais, avait tout de suite compris la situation mais les clans de l’opposition, Chôshû et Satsuma qui s’étaient attaqués aux étrangers ou avaient provoqué leur colère, ont dû attendre d’être écrasés pendant les guerres anglo-satsuma en 1863 et de Shimonoseki en 1864 pour s’en convaincre. C’est à ce moment que le mouvement jô-i (rejeter les étrangers) est devenu tôbaku (abattre le shogounat).

PdA : Cet épisode des bateaux noirs du commodore Perry, dans les années 1850, met donc en lumière l’archaïsme du Japon face aux grandes puissances technologiques occidentales. Incapable de défendre le pays, le shogunat Tokugawa se voit contraint de céder du terrain sur des questions relevant de l’empereur. Un bouleversement qui sera suivi, quelques années après, par un renversement politique : la chute du pouvoir du shogunat Tokugawa au profit d’une restauration de l’autorité de l’empereur. Ainsi s’ouvre l’ère Meiji (1868-1912). Dans les faits, l’ouverture forcée du pays par les occidentaux a-t-elle réellement tenu le rôle décisif dans ce bouleversement politique ? Comment y a-t-on réagi, dans la population japonaise ?

les dessous de la "restauration Meiji"

P.S. : Quand j’ai commencé à écrire mon livre, je pensais que la révolution Meiji avait été l’histoire d’une lutte entre l’empereur et le Shogoun, et que le premier l’ayant emporté avait été restauré dans ses anciens pouvoirs. En pratique les choses se sont passées de manière très différente.

D’abord ni l’empereur ni le Shogoun n’ont réellement eu voix au chapitre. L’empereur Kômei avait une volonté propre mais il était partisan de laisser le pouvoir temporel au Shogoun, et quant à son successeur, le jeune Mutsuhito, futur empereur Meiji, il n’avait que quinze ans lors de son accession au trône et donc on ne lui demandait pas son avis. Du côté Shogoun, c’est encore pire car sur les quatorze ans qu’a duré la période Bakumatsu ils ont été au nombre de quatre : Ieyoshi, mort juste après le deuxième passage de Perry, Iesada faible de corps et d’esprit, Iemochi, monté sur le trône à quatorze ans et mort à vingt. Seul le dernier Yoshinobu était maître de sa destinée mais il était trop tard et il ne put résister plus d’un an.

De plus l’empereur n’avait pas perdu ses pouvoirs temporels au moment de l’avènement de l’ère Edo. Il les avait perdus bien avant, au moins en 1185, début du shogounat de Kamakura, avec Minamoto no Yoritomo. S’il avait gardé la signature de certains actes, c’était purement formel et son refus de signer le traité avec les États-Unis avait été aussi inattendu et inconvenant que la décision de Naosuke II (il faut lire ii) de passer outre.

« Dans les faits, l’empereur n’a pas

réellement été restauré dans ses pouvoirs »

Toute cette révolution a en fait été une lutte de clans féodaux de l’extérieur qui ne supportaient plus la domination d’une dynastie Tokugawa décadente, le tout étant attisé par les nobles de la cour impériale, les kuge, qui voyaient là l’occasion d’obtenir un pouvoir qu’ils n’avaient jamais eu.

Les étrangers ont été le catalyseur qui ont cristallisé toutes ces oppositions. Ils ont provoqué la réaction mais ne sont pas intervenus directement ensuite. La question s’est réglée entre Japonais. L’empereur n’a pour moi pas été restauré. Il a été placé comme symbole par les dirigeants des clans victorieux, Chôshû, Satsuma et quelques kuge afin de permettre à des domaines féodaux férocement indépendants de travailler ensemble. L’empereur avait nominalement tous les pouvoirs, mais en pratique n’en avait aucun. Pourtant comme il a pleinement assumé son rôle de symbole il a acquis une vénération populaire considérable dont les dirigeants politiques successifs se sont servis, pour le meilleur puis pour le pire.

« L’empereur Meiji »

PdA : L’ère Meiji marque donc, nominalement, la restauration du pouvoir impérial, la fin de l’isolement volontaire du Japon et sa "modernisation" technologique et socio-économique. Est-ce que cette modernisation s’est faite "à marche forcée", avec des résistances fortes, ou bien a-t-elle été globalement comprise et approuvée une fois le changement de régime acté ? Par qui a-t-elle été conduite ?

bouleversements et résistances

P.S. : Un livre très intéressant est celui de Ryôtarô Shiba, nommé Le nuage sur la colline. À travers l’histoire de trois personnages de Matsuyama dans le Shikoku, les deux frères militaires Akiyama et le poète Shiki Masaoka, il raconte l’évolution du Japon depuis la révolution Meiji, lorsque l’ensemble des samouraïs se sont retrouvés au chômage jusqu’à la victoire sur la Russie en 1905. La grande question était bien sûr le sort des familles de samouraïs, ces deux millions de personnes dont la caste avait tenu le haut du pavé pendant si longtemps.

« Dès les années 1870, les samouraïs ont perdu leur

monopole de la guerre, qui s’est démocratisée »

Il y eut la guerre de Seinan en 1877, une révolte des samouraïs de Satsuma qui avaient appelé à leur tête Takamori Saigô, l’un des héros de la révolution, mais les rebelles furent écrasés par une armée qui déjà comptait dans ses rangs des soldats issus des classes bourgeoises ou paysannes. C’est probablement le clan de Chôshû, avec le penseur Shôin Yoshida, puis les chefs de guerre Shinpei Takasugi et Masujirô Ômura, qui avaient eu l’intuition d’utiliser la population civile dans les opérations guerrières jusque-là réservées aux samouraïs.

Une fois qu’il a été entendu que la classe des samouraïs était définitivement dissoute, l’énergie considérable des anciens guerriers a pu être redirigé vers des activités modernes, armée, enseignement ou affaires, bientôt complétées par celles des classes populaires instruites grâce aux temples bouddhistes et voyant là une possibilité de promotion sociale qui leur avait été refusée jusqu’alors. La présence des étrangers dans les villes ouvertes du Japon, Yokohama, Nagasaki, Hakodate ou Kobe et leur statut d’exterritorialité était un rappel constant du retard vis-à-vis de l’Occident et l’humiliation qui s’ensuivait une motivation puissante pour aller de l’avant.

« Promulgation de la constitution Meiji »

PdA : La guerre russo-japonaise de 1904-1905, qui aboutit sur une victoire de l’empire nippon, marque avec éclat l’ascension du Japon parmi les grandes puissances impérialistes, jusque là toutes occidentales. On repense évidemment, à ce moment-là, à l’humiliation subie par la Chine, découpée en zones d’influence occidentales, et à celle vécue par le Japon lors de son ouverture contrainte, un demi-siècle plus tôt. Est-ce à partir de ce point, de cette guerre réussie, que l’on assiste à une montée en puissance irraisonnée, chez les militaires et chez certains politiques, de l’idée d’expansionnisme, d’une régénération du monde asiatique "conduite" par les Japonais, du militarisme forcené ?

vers l’expansionnisme japonais

P.S. : La première guerre sino-japonaise de 1894, et celle contre la Russie dix ans après, ont eu comme origine le statut de la Corée dont à tort ou à raison le Japon estimait qu’elle était essentielle à sa défense. La victoire sur les armées chinoise du Beiyang avaient fait du Japon avec Taiwan une puissance coloniale. Mais le Japon n’avait pas accepté de devoir rendre sous la pression des Russes, Allemands et Français la péninsule du Liaodong que leur avaient cédée les Chinois et cela d’autant plus que les Russes quelques années après allaient s’y installer et y construire la base de Port-Arthur. La guerre contre les Russes était largement défensive mais en obtenant le sud de Sakhaline, des positions dans le Liaodong et en ouvrant la voie à la colonisation de la Corée, il est sûr que cette victoire est montée à la tête de bien des Japonais et en particulier à certains de leurs militaires.

« Le tournant a été la première Guerre mondiale »

Il n’y a pas eu de doctrine expansionniste dès le début, mais le tournant a été la première guerre mondiale. Les Japonais y ont participé comme alliés des Britanniques et dans le but quasi avoué de récupérer les colonies allemandes à Tsingtao et dans le Sud-Pacifique. En même temps, la Chine était devenue une proie tellement tentante que d’incident en incident les militaires ont commencé à la grignoter, chaque fois couverts par les autorités civiles. Les doctrines coloniales et autre Grande Sphère de Coprospérité asiatique ont été inventées après-coup pour rationaliser la situation. Les notions de libération de l’Asie du joug colonial occidental ne sont arrivées que très tard et n’ont d’ailleurs pas convaincu grand-monde.

PdA : On avance un peu dans le temps et, vous l’indiquiez, les choses se précisent. Fin des années 1920, début des années 30 : plusieurs "incidents", provoqués par des militaires japonais stationnés sur la terre convoitée de Mandchourie, contre des positions chinoises. L’objectif : s’emparer (dans un premier temps) de la Mandchourie, terre riche de ressources et marchepied vers d’ambitieuses visées asiatiques, sur des prétextes chinois. Le vrai-faux attentat de Mukden, en 1931, restera dans les mémoires et enclenchera, dans la violence, une perpétuelle fuite en avant qui ne s’achèvera qu’en 1945. On assiste à un phénomène qui se reproduira : quelques militaires un peu têtes brûlées bougent, et finalement, à défaut d’être pleinement approuvés, de fait ils sont couverts et suivis par leurs supérieurs, jusqu’au sommet de la pyramide. La base qui entraîne la tête. Comment expliquer ces manifestations d’insubordination tellement surprenantes par rapport à l’idée qu’on se fait du militaire japonais ? Est-ce inédit dans l’histoire du pays ?

insubordinations dans l’armée

P.S. : Je pense que l’on peut expliquer l’insubordination des militaires japonais par l’héritage des samouraïs. Il ne faut pas oublier qu’en plus des incidents en Chine, l’attentat contre Zhang Zuolin en 1928, l’incident de Mukden en 1931, celui de Shanghai en 1932 et finalement celui du Pont de Marco Polo en 1937, il y a eu toute une série d’attentats terroristes et de tentatives de coups d’État au Japon du fait de militaires extrémistes. Militaires d’active, premiers ministres ou ministres en activité, hommes d’affaires ont été assassinés par des jeunes officiers fanatiques et cela sans punition, du moins jusqu’à l’assassinat du général Tetsuzan Nagata et la tentative de putsch du 2 février 1936, pour lesquels les auteurs ont été fusillés.

« La loyauté au chef faisait partie du bushidô,

pas la notion de discipline... »

La plupart des officiers d’avant-guerre étaient des descendants de samouraïs devenus militaires lors de Meiji. Il faut être conscient du fait qu’à la base les samouraïs n’étaient pas des soldats, c’étaient des guerriers fascinés par l’exploit individuel et la perspective d’une belle mort. Si la loyauté au chef faisait partie du bushidô, en revanche aucune trace de notion de discipline. Dans tous les assassinats d’étrangers pendant la période Bakumatsu, on a vu que le fait de tuer un adversaire, même dans le dos, était acceptable à condition d’être fait avec un sabre et de mettre sa propre vie en péril.

PdA : On s’enfonce dans les années 30. Le Japon, en Chine (la guerre est ouverte à partir de 1937), en Corée, et dans les terres d’Asie orientale. On s’enfonce dans l’horreur de ce que fut l’aventure impérialiste du Japon de ces années-là, violente et émaillée de crimes, et bien souvent d’atrocités. Vous vous êtes plongé dans pas mal d’archives d’époques, de nombreux documents japonais : que sait-on de la manière dont la population japonaise est informée des événements qui courent depuis 1937 (l’effroyable massacre de Nankin par exemple) jusqu’aux dernières heures de la guerre du Pacifique, en 1945 ? La propagande joue-t-elle à plein pour exciter un nationalisme, peut-être déjà sous-jacent ? La population est-elle globalement derrière son armée, en bloc "comme un seul homme", ou bien trouve-t-on ici ou là des initiatives significatives de résistance, peut-être de pacifisme militant ?

fuite en avant et opinion publique

P.S. : On a parfois appliqué au Japon militariste une remarque faite à l’origine pour la Prusse selon laquelle dans les pays normaux, le peuple a une armée mais que là, c’est l’armée qui a un peuple. À son apogée, l’Armée de terre impériale avait 8 millions d’hommes - plus de 10% de la population totale. Il n’y avait aucune place pour la contestation ; dès avant la guerre, des opposants comme l’écrivain communiste Takiji Kobayashi mouraient sous les coups de la Haute Police spéciale. Après que la guerre ait été déclarée, la Kempeïtaï, ou gendarmerie militaire était devenue omniprésente et avec l’aide des associations patriotiques de quartier la moindre manifestation de doute était qualifiée de hikokumin, antinationale, et impitoyablement réprimée. Au début, le peuple était enthousiaste et saluait les victoires successives de ses soldats, soutenu en cela par une presse sans nuance. À aucun moment la population n’a été au courant des exactions commises par son armée dans les territoires occupés. Ils n’ont vu de Nankin que des défilés de victoire.

« À aucun moment, il n’y a eu

d’opposition construite »

Quand les soldats japonais ont commencé à mourir en nombre sur le sol chinois, l’Armée se débrouillait pour avertir les familles de telle manière qu’il ne soit pas possible d’avoir une vue générale des pertes, que l’on ne puisse faire des statistiques. L’une des raisons qui ont poussé l’Armée de terre à refuser tout accommodement et à ouvrir les hostilités avec les Anglo-Américains était qu’ils avaient déjà perdu en Chine près de 200 000 hommes et que se retirer aurait voulu dire que ces âmes de héros avaient été sacrifiées pour rien. La seule manière pour l’Armée de terre de ne pas reconnaître sa responsabilité était d’envoyer toujours plus des siens à la mort, jusqu’à envisager l’anéantissement total du pays dans le gigantesque sacrifice des 100 millions, le ichi oku no gyokusai. La population est passée de la ferveur nationaliste à la résignation mais à aucun moment y a-t-il eu d’opposition construite. De toute façon, il n’y avait plus d’hommes adultes, ils étaient tous sur le front et leurs supérieurs avaient sur eux droit de vie et de mort.

PdA : L’attaque surprise par les Japonais de la base navale américaine de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, entraîne définitivement toute la puissance américaine dans la bataille devenue mondiale, dans le camp des Alliés. Qu’est-ce qui détermine les décideurs japonais à prendre cette décision radicale, dont ils savent qu’elle leur aliénerait de manière acharnée les États-Unis et mettrait en péril tout leurs plans asiatiques ? Est-ce qu’on croit à ce moment-là à une victoire, et est-ce qu’une victoire est crédible à la fin 1941 ?

l’Amérique dans la bataille

« L’Armée a, avec Tôjo, dramatiquement négligé

l’importance des questions logistiques »

P.S. : On parle toujours de Pearl Harbor, qui pour le Japon a eu lieu le 8 décembre, mais en même temps que l’attaque sur Hawaï, l’Armée de terre envahissait la Malaisie, les Philippines et Hong-Kong. Pearl Harbor était la contribution de la Marine à une attaque généralisée contre les Anglo-Américains à laquelle elle s’était longtemps opposée. L’Armée avec Tôjô, n’avait aucune vision stratégique. Elle croyait à la supériorité morale du combattant japonais, voulait prendre ce qu’elle pouvait prendre sans penser au coup d’après notamment aux questions logistiques. On dit que sur les trois millions de soldats japonais tombés pendant la guerre, la moitié est morte de faim ou de maladie. Cette guerre était ingagnable. L’amiral Yamamoto le savait-il, lui qui a dit qu’il pouvait garantir un an de victoires mais pas plus ? C’est difficile à dire. Je pense personnellement que raisonnablement il pensait la guerre ingagnable mais que parce qu’on ne peut pas aller au combat sans espoir, il avait fini par tomber dans le rêve de rééditer la bataille de Tsushima et décourager les Américains de se battre loin de chez eux. Roosevelt pensait cette guerre inévitable mais a probablement été surpris par l’efficacité et la pugnacité des Japonais. Pearl Harbor a été pour lui le moyen de mobiliser son opinion publique et de la faire entrer en guerre contre ce qu’il pensait être son véritable adversaire, l’Allemagne nazie.

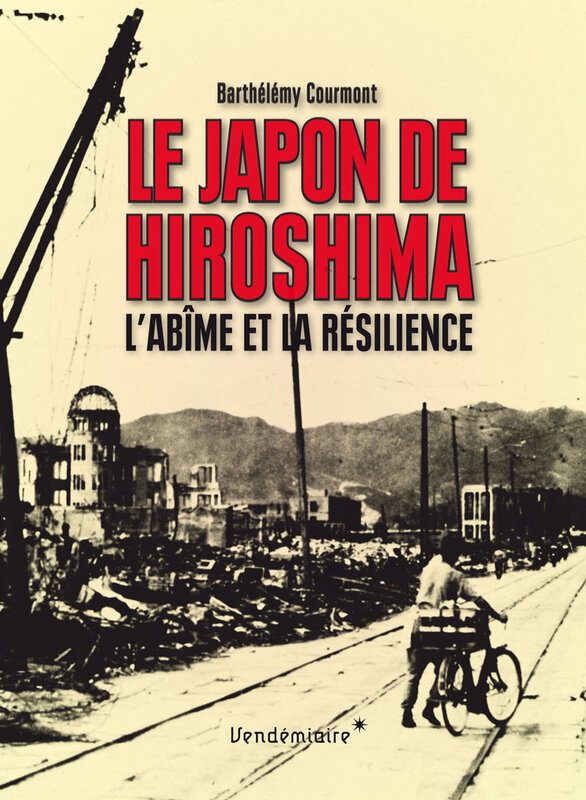

PdA : Août 1945 : le soleil de l’Empire qui le voulait levant s’éclipse alors que l’Amérique vient de recourir, pour abréger la guerre dans le Pacifique et impressionner les Soviétiques, à une arme nouvelle, "dont la force relève de la force élémentaire de l’univers, de celle qui alimente le Soleil dans sa puissance" d’après le mot de Truman. Hiroshima, Nagasaki, les deux bombes atomiques. Deux questions sur ce point : 1/ croyez-vous que la guerre se serait éternisée s’il n’y avait eu ce recours à une telle arme ? 2/ l’horreur généralement (et justement !) associée à ces deux bombardements et à leurs suites a-t-elle d’une certaine manière fait passer le Japon dans le camp des victimes de la guerre, et si oui cela a-t-il eu un impact sur la manière dont le pays a été traité après la reddition, et peut-être sur la reconstruction historique au Japon ?

l’atome et la paix

P.S. : D’abord un point de détail : ce sont les Chinois qui voyaient le soleil se lever sur le Japon et lui ont donné ce nom. Nippon ou Japan sont des transcriptions de la prononciation des caractères chinois, soleil et origine. Les Japonais s’appelaient eux-mêmes le "pays de Yamato".

« Jusqu’aux bombes atomiques, la conférence

impériale était profondément divisé sur

la question de la reddition... »

Pour en arriver au cœur de votre question, il est difficile de dire si la guerre se serait éternisée sans les bombes mais c’est possible. Les décisions ultimes étaient prises par la conférence impériale qui regroupait devant l’empereur le gouvernement et l’état-major général. Dans la constitution de Meiji, l’Armée et la Marine n’étaient pas sous l’autorité du gouvernement mais directement sous celle de l’empereur, c’est-à-dire de personne. L’empereur ne pouvait qu’approuver des propositions qui lui étaient faites par le comité Armée-Gouvernement, or celui-ci était divisé et ne pouvait se mettre d’accord. L’empereur avait fait savoir qu’il était partisan d’accepter la déclaration de Potsdam qui demandait la reddition inconditionnelle et il était soutenu par le Premier ministre, l’amiral Suzuki, le ministre des Affaires étrangères Tôgô et le ministre de la Marine, l’amiral Yonai. De l’autre côté il y avait le ministre de l’Armée, le général Anami et les deux chefs d’état-major, le général Umezu et l’amiral Toyoda. Trois contre trois, impossible de décider, les partisans de la résistance faisant des plans pour armer les ménagères avec des bambous taillés en pointe de manière à tuer tellement d’Américains qu’ils finiraient par demander grâce ou alors le Japon périrait tout entier dans cette ultime bataille pour la métropole. Il a fallu les deux bombes nucléaires et l’invasion de la Mandchourie par les Soviétiques pour que l’Amiral Suzuki se décide à bousculer les conventions et à demander à l’empereur de décider, ce qu’il fit sur le champ.

Les Américains n’avaient pas moyen de savoir ce qui se passait dans les instances dirigeantes japonaises et en plus ils étaient pressés parce qu’ils ne voulaient pas attendre que les Soviétiques débarquent dans le nord du Japon. Ces bombes n’étaient peut-être pas nécessaires mais je pense qu’elles étaient inévitables. Elles ont eu effectivement la conséquence de faire basculer les Japonais dans le camp des victimes et de leur éviter de se poser la question de la responsabilité de la guerre. Le procès de Tokyo était censé résoudre ce problème, mais il est loin d’y être parvenu.

PdA : Après la reddition du Japon, le général américain MacArthur assume la direction du pays, qu’il va conduire durant une phase transitoire, guidant et accompagnant les premiers pas de sa démocratisation. De nombreux dirigeants et officiers de la période précédente seront exécutés après procès pour leur responsabilité relative au déclenchement et à la conduite de la guerre - ce sera notamment le cas de l’ancien Premier ministre Tôjô. L’empereur Hirohito, lui, est avec sa famille lavé de toute culpabilité : MacArthur a été ému de son volontarisme à assumer personnellement les responsabilités de la guerre et les dirigeants du pays se sont accordés en ce sens. Déchu de son statut divin, il est maintenu à la tête de l’État, dans une fonction purement symbolique. Que pensez-vous à titre personnel, Pierre Sevaistre, de l’attitude et des éventuelles responsabilités de l’empereur durant la guerre ? Le sort qui lui a été fait après la guerre était-il la meilleure des solutions envisageables ?

l’empereur et ses responsabilités

P.S. : Je pense que MacArthur avait assez vite compris la mentalité japonaise et qu’il pourrait bénéficier de la docilité de la population à condition de s’assurer de celle des dirigeants. Pour cela il était préférable de garder un rôle même symbolique à l’empereur.

« Hirohito tenait avant tout

à la continuité dynastique »

Je crois que les responsabilités de l’empereur sont assez claires dans toute cette période malheureuse. Il a soutenu l’entrée en guerre contre la Chine en 1937 parce que comme tout le monde il pensait que ce serait l’affaire de trois semaines et qu’il n’était pas possible de renoncer à une telle opportunité. En revanche il était opposé à l’extension de la guerre aux Anglo-Américains car il avait vu le bourbier dans lequel s’était enlisée l’Armée de terre et ne faisait aucune confiance à Tôjô pour proposer des stratégies gagnantes. À la fin de la guerre, c’est vraiment lui qui a décidé d’arrêter les hostilités. Il est probable que son principal souci n’était pas humanitaire mais la continuité dynastique. Si le peuple disparaissait, l’institution impériale en ferait autant et il valait mieux s’en remettre à l’ennemi qu’à ses propres généraux pour la protéger. L’avenir montrera que ce calcul était juste.

Il est probable que MacArthur ne pouvait pas faire autrement. On peut tout au plus regretter que l’indulgence se soit étendue à toute la famille de l’empereur et en particulier à ses oncles Asaka et Kan’in-no-Miya, militaires de carrière et auteurs de crimes de guerre en Chine.

« Imaginer l’inimaginable (MacArthur et Hirohito) »

PdA : Une évocation à présent de l’économie du Japon, non sans avoir rappelé que vous êtes depuis bien des années consultant auprès de grandes entreprises, françaises notamment, dans le pays. Après la guerre, on a parlé à juste titre, au vu de son rapide redressement et de la croissance fulgurante de son économie, d’un "miracle japonais". À la pointe sur de nombreux secteurs technologiques, l’économie japonaise tenait, derrière l’américaine, une seconde place apparemment solide. Puis il y eut, à peu près à partir du début des années 1990, un affaissement progressif, une interminable atonie alors que les émergents, eux, montaient clairement en puissance. Quels ont été les atouts déterminants de l’économie japonaise au temps de sa superbe, après la guerre ? Qu’est-ce qui, aujourd’hui encore, constitue ses plus grands freins ? Certains des atouts d’hier sont-ils devenus par la suite des handicaps ?

l’économie japonaise

« Le problème numéro 1 du Japon

est sa démographie déclinante »

P.S. : La grande force du Japon est sa cohésion sociale et sa plus grande faiblesse est cette même cohésion sociale. Lorsqu’il y a des objectifs clairs vers lesquels il est possible de mobiliser un grand nombre de personnes, employés ou citoyens, les Japonais sont irrésistibles. Lorsque les objectifs deviennent moins clairs et moins pressants, ils retombent dans leurs clans et leur chapelles, perdant de vue l’intérêt général et tuent l’initiative au profit du respect des hiérarchies. J’ai pu voir pendant mes années Nissan comment le fait de faire tomber des cloisons interdépartementales pouvait faire des miracles mais on voit aussi dans une entreprise aussi emblématique que Toshiba comment la prise inconsidérée de risques et la dissimulation systématique ont pu mettre en danger la survie même de l’organisation. Beaucoup de sociétés étrangères qui avaient fait une croix sur le Japon au profit de la Chine sont revenus dans l’archipel qui offre des possibilités beaucoup moins risquées mais le Japon doit résoudre un certain nombre de problèmes dont le premier est démographique. Quel est le devenir d’un pays dont la population est en diminution rapide ?

PdA : Dans votre ouvrage, évoquant l’actualité récente du Japon, vous n’hésitez pas à critiquer les tenants du Parti libéral-démocrate, principal parti conservateur et actuellement majoritaire à la chambre basse, pour certains aspects de sa politique, relativement notamment au monde extérieur, et à ses rapports controversés à des éléments de mémoire collective (je pense aux visites répétées du Premier ministre Shinzo Abe au sanctuaire Yasukuni, temple du révisionnisme japonais). Ces questions-là font-elles l’objet de débats véritables et vivaces au Japon ? Est-ce que le rapport du Japon au monde, à sa propre histoire, soulève pour vous de réelles inquiétudes ?

Abe, passé, présent

P.S. : J’ai toujours été stupéfait de l’inertie de la population japonaise devant les attaques répétées d’Abe et de son entourage contre la démocratie. La loi sur le secret de la presse ou celle toute récente sur les conspirations, qui permet de punir des crimes non encore commis, auraient fait descendre toute la France dans la rue. Pas ici ! Les étudiants ont bougé contre la réinterprétation de l’article 9 de la constitution, mais pour moi c’est moins la révision de cet article qui pose problème que la manière et les raisons pour lesquelles cela est fait. Abe veut laisser son nom dans l’histoire comme celui qui a effacé la honte de la défaite en changeant une constitution imposée par le vainqueur. Il veut réhabiliter son grand-père, le premier ministre Kishi, qui s’était attaqué à la même tâche mais a été écarté du pouvoir avant d’y être parvenu.

« Le peuple japonais, indulgent pour les atteintes

à la démocratie, est intraitable sur les

questions d’honnêteté »

Ironiquement Abe, dont la popularité n’avait pas été égratignée par ces initiatives, a plongé dans les sondages à la suite de scandales de favoritisme. Le peuple japonais est indulgent pour les atteintes à la démocratie mais il est intraitable sur des questions d’honnêteté. Comme je le disais précédemment, l’idéologie est peu présente au Japon mais la pureté reste une valeur essentielle.

Abe voudrait refaire du Japon un pays normal, mais comment exercer un quelconque leadership régional quand on refuse de reconnaître des faits historiques ? J’avais été scandalisé par les qualificatifs "définitif" et "irréversible" accolés par les Japonais à leur accord sur les femmes de réconfort avec les Coréens. Pour moi cela voulait dire : on vous paie alors maintenant fermez-la. La première chose qu’à fait le nouveau président Moon est de remettre l’accord en question. Cela me paraît parfaitement logique.

PdA : À la fin de votre livre, vous mettez en avant l’orgueil national japonais, ce sentiment d’exceptionnalisme qui bien souvent semble déboucher sur de l’arrogance. Vous prenez l’exemple de la pêche à la baleine, auquel le Japon, contre à peu près le reste du monde, n’entend pas renoncer bien qu’elle ne constitue en rien pour lui une nécessité économique. Est-ce que les Japonais ont un problème avec leur propre image et avec le reste du monde ? Y'a-t-il, sans faire de généralisation à outrance, des traits particuliers à avoir à l’esprit quand on veut traiter ou simplement échanger avec un Japonais ?

Japon, introspection

« L’orgueil national est surdéveloppé dans

les classes dirigeantes, peut-être influencées

par l’extrême droite... »

P.S. : L’orgueil national n’est pas une exclusivité japonaise et n’est pas le fait de tous les Japonais. Il est malheureusement surdéveloppé dans les classes dirigeantes qui peut-être sont influencées par l’extrême-droite. Les Japonais manquent souvent de courage intellectuel et sont très faibles devant les critiques internes, emberlificotés qu’ils sont dans toutes les promesses et compromissions qu’ils ont dû faire pour arriver là où ils sont. Peut-être est-ce pour cela qu’ils font si souvent appel au gaiatsu, la pression extérieure, des administrations demandant qu’on leur impose de l’étranger des réformes qu’ils n’ont pas le courage de faire.

La plupart des Japonais n’ont pas de problème manifeste d’orgueil national, mais la minorité qui en souffre est agissante et mène la danse. Le problème est que l’on n’arrive pas à faire bouger la masse sur des idées, seulement sur des émotions ou lorsque l’on touche à son porte-monnaie.

PdA : Parlez-nous du Japon que vous aimez, celui que vous aimeriez inviter nos lecteurs à découvrir, lors d’un prochain voyage ? Vos petits coins de paradis, petites et grandes adresses ?

"votre" Japon ?

P.S. : Le Japon que j’aime n’est pas facile à indiquer aux visiteurs. J’ai été pendant des années un habitué de deux petits bars où l’on passait des heures à discuter de toutes sortes de choses en ingurgitant de grandes quantités de bière mais les patronnes sont l’une décédée et l’autre à la retraite, et les clients dispersés. C’était un vrai moyen de voir le Japon de l’intérieur mais pour être franc je n’ai plus la patience ni la résistance à l’alcool pour essayer de les remplacer. Je m’étais aussi lancé assez profondément dans la calligraphie en kana, ce qui était aussi un moyen de faire partie d’un de ces cercles typiquement japonais mais là aussi, le temps passant, j’ai fini par laisser tomber.

« Ma ville, Yokohama, est la plus

internationale du Japon »

Un autre Japon que j’aime beaucoup est celui dans lequel je vis, le centre historique de Yokohama. L’histoire n’y a pas encore deux cent ans mais elle est présente partout, malgré les ravages du séisme de 1923 et des bombardements de 1945. Tous les jours, je passe devant l’emplacement de l’ancien consulat français, et je ne peux m’empêcher de penser que mon arrière-arrière-grand-oncle Maxime Outrey y travaillait lorsqu’il était ministre plénipotentiaire à Yokohama entre 1868 et 1871. Yokohama fait face à la mer, alors que Tokyo lui tourne le dos. Comme toutes les villes du Japon c’est une juxtaposition de villages mais c’est aussi la ville la plus internationale du Japon. À la piscine où je vais chercher un peu de fraîcheur les jours d’été on entend toutes les langues, dont beaucoup de chinois. Peut-être que cette coexistence harmonieuse pourra être un exemple pour le reste du Japon.

« Mon bureau pour réunions et meetings, le sutaba (Starbucks) de Motomachi »

PdA : Si vous deviez choisir : votre chez-vous, je n’ose dire votre patrie, aujourd’hui c’est la France ou le Japon ?

alors, le Japon... ou la France ?

« J’envisage de passer le reste

de mes jours au Japon »

P.S. : J’ai choisi de rester au Japon parce que malgré les tremblements de terre, les centrales nucléaires qui fusionnent et les impôts, c’est un pays où il fait bon vivre et où j’envisage de passer le reste de mes jours. Pourtant ce n’est pas ma patrie, je ne suis ici qu’un invité. Ma patrie c’est la France mais par la grâce des voyages aériens et de l’internet il est toujours possible de rester en contact avec sa famille et ses amis. Et puis, il y a tous les Français du Japon, ceux sur lesquels je suis en train d’écrire mon troisième livre et plus particulièrement ceux de Yokohama avec lesquels on peut aller prendre une bière au club étranger, dernier vestige de l’époque exterritoriale de la ville.

PdA : Quels sont vos projets, vos envies pour la suite, Pierre Sevaistre ?

« Je voudrais tenter d’écrire un roman »

P.S. : Mes projets sont essentiellement littéraires. Publier mon livre sur la langue japonaise, terminer d’écrire celui sur les Français du Japon et en entamer un autre sur les chrétiens de ce pays. Après ces essais, je voudrais tenter un genre nouveau, le roman en écrivant l’histoire de cette partie de ma famille qui s’était installée à Bagdad et y a rempli au travers de cinq générations les fonctions de drogmans, des intermédiaires accrédités de l’empire Ottoman. Sur le Japon, je peux écrire à partir de ce que j’ai en tête en complétant par des recherches de temps en temps. Pour la famille Outrey, c’est plus compliqué, je ne suis jamais allé en Irak, ni en Perse, pas plus qu’à Jérusalem ou Constantinople. Il y a un gros travail de voyage et de documentation à faire et faire un roman plutôt qu’un essai est un nouveau défi.

« Vu de chez moi, le port de commerce et le Bay Bridge »

PdA : Que peut-on vous souhaiter ?

« Voir Jérusalem... »

P.S. : Que la carcasse suive. Avec l’âge, la mécanique commence à se déglinguer d’ici et là. Cela peut être simplement gênant et parfois handicapant. J’aimerais bien pouvoir aller à Jérusalem une fois dans ma vie.

PdA : Un dernier mot ?

« Le Japon de demain s’ouvrira forcément »

P.S. : J’exerce des fonctions de responsabilité dans la communauté internationale catholique de Yokohama. Les deux communautés, internationale et japonaise se côtoient dans la même église, la première qui ait été construite au Japon après la réouverture du pays. Il n’est pas facile de faire coexister deux groupes séparés par une telle barrière de langue mais c’est un laboratoire passionnant pour le Japon de demain qui d’une manière ou d’une autre devra s’ouvrir de manière croissante à l’extérieur.

« Selfie devant le port de Yokohama »

Un commentaire ? Une réaction ?

Suivez Paroles d’Actu via Facebook, Twitter et Linkedin... MERCI !